豆瓣作为国内极具影响力的生活方式社区,长期沉淀出大量垂直兴趣小组,其中“上海网红兼职小组”因本地网红经济的蓬勃而异常活跃。这些小组以“兼职机会共享”为核心,聚集了大量寻求灵活就业的年轻人与招聘方,但“豆瓣上的真实兼职机会,真的靠谱吗?”成为悬在求职者头顶的疑问。要解答这个问题,需穿透信息迷雾,从群体特征、机会本质、风险逻辑三个维度拆解,才能在“网红兼职”的热潮中找到理性坐标。

一、群体画像:谁在“上海网红兼职小组”里?

“上海网红兼职小组”的成员构成呈现鲜明的“供需二元性”。求职者以上海本地高校学生、职场新人、自由职业者为主,他们普遍具备“网感”,渴望通过兼职接触内容创作、品牌营销等新兴领域,同时追求时间灵活性与收入补贴。招聘方则包括MCN机构、本地生活品牌、自媒体工作室,甚至是个体创业者,需求集中在内容拍摄、探店体验、直播助理、活动执行等“轻量化”岗位,这类岗位对专业门槛要求较低,但对“网红特质”(如镜头感、社交表达、审美能力)有潜在期待。

值得注意的是,这类小组的活跃,本质是网红经济下沉到个体就业市场的体现。上海作为全国时尚与流量高地,品牌方对“素人曝光”的需求旺盛,而豆瓣的“去中心化”社群属性,打破了传统招聘的信息壁垒,让中小型招聘方得以绕过中介直接触达求职者,也使求职者跳过简历筛选,通过作品集或简单沟通获得机会。这种“轻连接”模式,既降低了双方的交易成本,也为兼职市场注入了活力。

二、机会本质:“真实兼职”的两种形态

豆瓣上的真实兼职机会,可分为“结构化合作”与“非结构化协作”两类,其靠谱程度与运作逻辑直接相关。

结构化合作通常来自正规MCN机构或成熟品牌,流程相对规范。招聘方会在小组中明确岗位需求(如“小红书探店达人,需3篇图文,预算500元/篇”)、交付标准、结算周期,甚至会要求签订简单的电子协议。这类机会的“真实性”较高,因为招聘方有明确的商业目标(如品牌曝光、内容矩阵搭建),兼职成果会直接转化为商业价值,因此更注重合作效率与质量。例如,上海某本地生活品牌在小组招募“周末咖啡探店体验官”,要求提供真实测评与图文笔记,费用当日结算,这类兼职因“需求明确、履约清晰”,成为求职者的优选。

非结构化协作则多来自个体创业者或小型工作室,形式更为灵活,但风险也更高。常见场景包括“免费体验换曝光”(如“免费参加新品发布会,需发布朋友圈笔记”)、“流量分成合作”(如“共同创作短视频,按播放量分成”)等。这类机会的“真实性”取决于双方对“价值交换”的共识——若求职者认可“用时间换曝光”的潜在收益,且招聘方能兑现承诺(如提供流量扶持、资源对接),则属于有效合作;但若招聘方仅以“免费”为名获取劳动力,却无实质资源投入,则演变为“无效压榨”。例如,曾有求职者在小组中看到“招募汉服模特,提供妆造与场地,作品用于商业推广”的兼职,事后发现拍摄内容被用于付费课程,却未获得任何报酬,这类“伪合作”正是兼职风险的典型来源。

三、风险逻辑:“不靠谱”的三大陷阱

尽管存在真实机会,但“上海网红兼职小组”的乱象同样不容忽视,其“不靠谱”的核心逻辑,藏在信息不对称、权益保障缺失与平台监管滞后三重陷阱中。

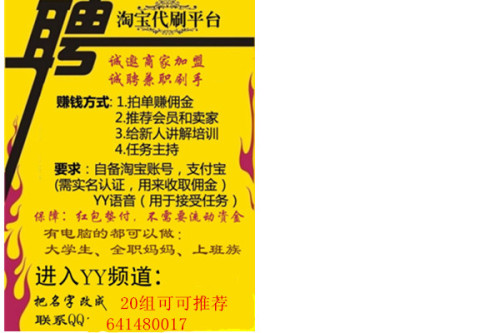

信息不对称是虚假兼职的温床。招聘方可能虚构“高薪诱饵”(如“日结500元,轻松发朋友圈”),利用求职者对“网红行业”的幻想,实则收取“培训费”“服装费”或要求购买“指定产品”;也可能夸大岗位需求(如“招短视频演员,无需经验,包教包会”),实则进行非法拍摄或传播违规内容。豆瓣小组缺乏严格的身份审核机制,招聘方仅需注册账号即可发布信息,导致“皮包公司”“虚假中介”混迹其中。

权益保障缺失则让兼职者陷入“维权困境”。大多数豆瓣兼职采用“口头约定”或简单聊天记录确认,未签订书面协议,对工作内容、报酬标准、违约责任等关键条款模糊不清。一旦发生纠纷,求职者往往因证据不足(如聊天记录丢失、转账凭证缺失)而难以维权。更棘手的是,“网红兼职”常涉及“去劳动关系化”——招聘方以“合作”“项目制”为由规避劳动法规,将兼职者定义为“独立承包商”,使其无法享受最低工资、工伤赔偿等基本权益。例如,有求职者在参与直播兼职时受伤,却因未签订劳动合同,被招聘方以“个人合作”为由拒绝赔偿。

平台监管滞后进一步放大了风险。豆瓣虽设有“举报”功能,但对兼职信息的审核多依赖用户主动举报,缺乏前置筛查机制。虚假信息被举报后,招聘方可更换账号重新发布,形成“猫鼠游戏”。同时,小组管理员多为志愿者,精力有限,难以对海量信息进行逐一核实,导致部分“高危兼职”长期存在。

四、理性破局:如何在“网红兼职”中找到靠谱机会?

面对机遇与风险并存的“上海网红兼职小组”,求职者需建立“筛选-验证-保障”三步避险机制,才能将“兼职机会”转化为“有效收益”。

筛选环节优先关注“信息颗粒度”。真实招聘方通常会明确岗位细节(如工作内容、时间、地点、报酬结算方式),而非泛泛而谈“高薪轻松”;查看小组历史帖,观察招聘方的发帖频率与用户评价,若其多次被投诉“拖欠报酬”或“虚假宣传”,直接规避;同时警惕“预付费”“免费午餐”等关键词,任何要求求职者先交钱的兼职,大概率是骗局。

验证环节通过“外部交叉验证”降低风险。对于心仪岗位,可通过招聘方的社交媒体账号(如小红书、抖音)核实其商业真实性——若品牌账号长期无更新或内容质量低下,需谨慎;涉及线下合作的,尽量选择公共场所见面,并提前告知亲友;对于大额或长期合作,可通过第三方平台签订电子协议,明确双方权利义务,留存聊天记录、转账凭证等证据。

保障环节主动维护自身权益。即使是“灵活合作”,也尽量以书面形式确认核心条款(如报酬金额、支付时间、内容用途);了解《民法典》中关于“承揽合同”的规定,明确自身作为“承揽人”的权利;若遭遇侵权,及时向豆瓣平台举报,并通过12315、劳动监察部门等渠道维权,避免“自认倒霉”。

在上海这座流量与机遇交织的城市,“网红兼职小组”是灵活就业市场的缩影,它既为年轻人打开了接触新兴行业的大门,也暗藏信息茧房与权益陷阱。“靠谱”从来不是平台或招聘方的单方面承诺,而是求职者在信息迷雾中保持理性、在权益博弈中主动防御的结果。当求职者学会用“细节筛虚假、用证据保权益、用常识避风险”,豆瓣上的兼职机会才能真正成为连接个人价值与市场需求的有效桥梁,而非“割韭菜”的灰色地带。在网红经济蓬勃发展的今天,唯有理性与清醒,才能让“兼职”真正成为“成长”的助力,而非“踩坑”的开始。