YQ兼职真的靠谱吗?大家都想知道答案,你还在等什么?疫情三年,就业市场经历了前所未有的震荡,线下兼职岗位锐减,“云兼职”“线上兼职”如雨后春笋般涌现,成为许多人填补收入空缺、拓展职业路径的选择。然而,“YQ兼职”这个带着时代特殊烙印的词汇,既承载着灵活就业的希望,也裹挟着信息不对称的焦虑——有人通过线上兼职实现月入过万,也有人陷入“刷单诈骗”“押金陷阱”的泥潭。那么,YQ兼职的“靠谱”边界究竟在哪里?是洪水猛兽还是机遇窗口?我们需要穿透现象的迷雾,从模式本质、风险根源、破局路径三个维度,拆解这个问题的真实答案。

YQ兼职:疫情催生的“灵活就业新物种”

YQ兼职的核心特征,是“疫情”与“兼职”的叠加效应。不同于传统兼职依赖线下场景、固定时间的模式,YQ兼职几乎完全迁移至线上,依托互联网平台实现远程对接。从内容创作(文案撰写、短视频剪辑)、电商运营(客服、直播助播)、知识服务(在线家教、技能培训),到数据标注、语音转录等“轻技能型”任务,其覆盖范围之广、准入门槛之低,远超以往任何兼职形态。

这种模式的兴起,本质上是疫情倒逼供需两端重构的结果:对企业而言,线下用工受限、人力成本高企,线上兼职成为“降本增效”的备选方案——无需支付社保、按需采购劳动力,灵活应对订单波动;对求职者而言,主业收入不稳定、时间碎片化,线上兼职提供了“家门口就业”“碎片时间变现”的可能。据某招聘平台数据,2022年线上兼职岗位同比增长210%,其中“无经验要求”“日结/周结”的岗位占比超六成。这种“低门槛、高弹性”的特质,让YQ兼职迅速成为千万劳动者的“第二曲线”。

但“低门槛”不等于“低要求”,更不等于“无风险”。当海量需求涌入市场,信息不对称被急剧放大,YQ兼职的“靠谱”与否,开始取决于平台、企业、个人三方的博弈与制衡。

“靠谱”的YQ兼职:价值兑现的三重前提

并非所有YQ兼职都是“坑”。事实上,经过市场验证的靠谱兼职,往往具备三重核心价值:对个人而言,是技能变现与经验积累的跳板;对企业而言,是灵活用工与效率提升的工具;对社会而言,是劳动力市场“蓄水池”的补充。这些价值的兑现,需要满足三个前提:

一是平台的“信用背书”。靠谱的YQ兼职,通常依托有正规资质的第三方平台,如猪八戒网(创意服务)、阿里众包(电商运营)、腾讯文档内容众包等。这类平台具备完善的审核机制:对发布者进行企业资质核验,对任务内容进行合规审查,对资金流转提供托管保障(如“任务完成-平台放款”模式)。例如,某知名设计平台要求企业发布Logo设计任务时,需预付50%定金至平台,稿件通过后再支付余款——既保障设计师的劳动报酬,也避免企业遭遇“稿跑路”。

二是规则的“透明公开”。靠谱兼职的权责利必须清晰可追溯。工作内容(如“撰写500字产品描述”)、报酬标准(如“50元/篇”)、交付时间(如“24小时内提交”)、验收标准(如“无错别字、包含3个关键词”)等关键信息,需在任务说明中明确列出,避免“模糊承诺”“事后砍价”。此外,双方应签订简单的电子协议(或平台生成的任务订单),明确违约责任——这是区分“兼职”与“骗局”的分水岭。

三是能力的“供需匹配”。靠谱兼职本质是“技能与需求的市场化对接”。无技能要求的“简单任务”(如点击、点赞)往往报酬低、稳定性差,且易触碰法律红线(如“流量造假”);而具备专业技能的兼职(如编程、翻译、策划),则能获得更高溢价和长期合作机会。例如,一位有5年经验的英语教师,通过在线平台为中学生提供一对一辅导,时薪可达150元,远超普通兼职的收益水平。

“不靠谱”的陷阱:从“信息差”到“权益损”

当上述前提缺失,YQ兼职便可能沦为“收割陷阱”。近年来,关于“YQ兼职被骗”的报道屡见不鲜:从“刷单返利”的初始返利到后期大额诈骗,从“押金培训”的虚假课程到卷款跑路,从“数据窃取”的隐私泄露到“违法任务”的法律风险,这些乱象的核心根源,在于“信息不对称”与“监管滞后”。

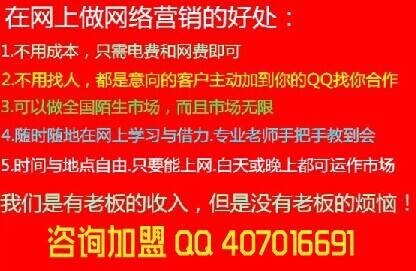

虚假信息是“第一重陷阱”。不少不法分子利用求职者“急于赚钱”的心理,通过社交群、短视频平台发布“高薪诱饵”——“日薪500元,手机点点就能做”“无需经验,包教包会”。这些任务往往有两个共性:一是要求“先垫资”(如购买“激活码”“材料费”),二是承诺“高回报”(如“刷一单返50元”)。实际上,这类任务本质是“资金盘”或“诈骗”,一旦垫付资金便会石沉大海。

权益缺失是“第二重陷阱”。即便任务本身真实,许多YQ兼职仍存在“维权难”问题。由于兼职双方多通过非正式渠道对接(如微信私聊、口头约定),缺乏书面合同,一旦企业拖欠报酬、随意克扣,个人往往难以举证。更隐蔽的是“隐性成本”——例如,某兼职要求“每日在线8小时”,看似时薪20元,扣除电费、网络费后实际收益远低于最低时薪;还有“任务无限期修改”,以“未达标”为由拒绝支付报酬,变相压榨劳动力。

法律风险是“第三重陷阱”。部分YQ兼职游走在法律灰色地带,甚至触碰红线。比如“刷单炒信”违反《反不正当竞争法》,“薅羊毛”(利用平台漏洞套利)可能构成“非法经营”,“网络水军”发布虚假信息则涉及违法。一旦参与,个人不仅可能面临法律处罚,还会留下信用污点,影响未来的求职与生活。

破局之道:从“被动选择”到“主动甄别”

面对YQ兼职的“双面性”,与其全盘否定或盲目跟风,不如建立一套“甄别-评估-防护”的理性决策框架。

第一步:查资质,看平台“出身”。优先选择有工商注册信息、ICP备案、用户评价透明的平台。对个人发布的兼职任务,需核实对方身份(如查看身份证、工作证),警惕“匿名账号”“新注册账号”。记住:任何要求“先交钱”的平台或个人,都应立即拉黑——正规招聘绝不会以任何名义向求职者收费。

第二步:辨细节,抠条款“猫腻”。仔细阅读任务说明,重点关注“报酬计算方式”“验收标准”“违约责任”。例如,若任务写“完成即付”,但补充说明“需通过7天试用期”,这本质是“试用期无薪用工”;若报酬写“日结300元”,但要求“每日工作10小时且无加班费”,已涉嫌违反《劳动法》关于最低工资的规定。对模糊不清的条款,一定要要求对方书面澄清,切勿口头约定。

第三步:留证据,建“防火墙”。无论是聊天记录、转账凭证,还是任务成果、验收反馈,都应截图保存。对重要任务,可使用电子签章平台(如e签宝)签订协议,明确双方权利义务。一旦发生纠纷,先通过平台投诉渠道解决,平台无法处理时,可向市场监管部门(12315)、劳动监察部门(12333)举报,或通过法律途径维权。

第四步:提能力,守“长期主义”。短期“刷单”“点赞”或许能赚快钱,但缺乏可持续性;真正靠谱的YQ兼职,是个人技能的“练兵场”。与其追逐低价值任务,不如聚焦某一领域(如写作、设计、编程)深耕,通过兼职积累作品与人脉,逐步实现“技能-收入-经验”的正向循环。例如,一名大学生从“兼职文案撰写”起步,通过不断练习建立个人品牌,毕业后直接进入MCN机构担任内容策划——这才是YQ兼职的长期价值所在。

YQ兼职真的靠谱吗?答案藏在你的选择里。它不是“躺赚”的工具,也不是“洪水猛兽”,而是疫情时代劳动力市场变革的缩影——既有机遇,也有风险;既需要平台与监管的“保驾护航”,更需要个人的“理性判断”。当“大家都想知道答案”时,与其等待他人给出结论,不如主动掌握甄别方法,用专业能力规避陷阱,用长期思维挖掘价值。毕竟,任何靠谱的兼职,都始于对“信息”的敬畏,成于对“能力”的坚守。你还在等什么?从建立理性认知开始,让YQ兼职真正成为你职业道路上的“加分项”吧。