兼职付费后能否退款,是许多求职者踏入兼职市场时最关心的现实问题。不同于全职劳动的规范化,兼职场景中的付费形式多样——中介服务费、培训押金、设备保证金、甚至“刷单垫付资金”,一旦遭遇虚假兼职或服务未兑现,退款难题往往让求职者陷入被动。事实上,兼职付费退款并非法律盲区,而是基于合同关系、消费权益与劳动权益的多重保障机制,关键在于求职者能否厘清法律关系、留存有效证据并采取合规路径。

一、厘清法律性质:付费背后的权利边界

兼职付费能否退款,首要取决于付费行为的法律定性。实践中,兼职付费主要分为三类,每类对应的退款逻辑截然不同。

若付费对象为职业中介机构,且付费性质为“介绍服务费”,则受《消费者权益保护法》规制。根据该法规定,经营者提供商品或服务有欺诈行为的(如虚构兼职岗位、隐瞒关键信息),消费者有权要求“退一赔三”;若服务未实际履行(如中介未提供约定的岗位推荐),消费者可主张全额退款。值得注意的是,部分中介以“已安排面试”“已提供信息”为由拒绝退款,但若岗位本身不存在或与宣传严重不符,即便“部分服务履行”,仍可要求按比例退款或全额退款。

若付费对象为兼职平台或用工单位,性质为“押金”或“保证金”,则需结合《劳动合同法》与《民法典》判断。法律明确禁止用人单位收取财物(包括押金),但兼职是否适用“劳动关系”存在争议——若兼职符合“从属性”(接受管理、遵守规章制度、劳动报酬固定),可能被认定为非全日制劳动关系,用工单位收取押金即属违法,劳动者可要求全额退款并主张赔偿;若为临时性、项目制的劳务合作,押金若在合同中明确约定退还条件(如无损坏设备、完成约定任务),则需按合同约定执行,但合同条款若排除消费者主要权利或加重其责任,可能被认定为无效。

最复杂的是“付费培训”场景。部分兼职以“岗前培训”为由收取费用,此时需区分“培训是否必要”。若岗位本身无需特殊技能(如发传单、服务员),培训实为变相收费,求职者可要求退款;若培训为行业必需(如会计兼职需考取从业资格),且培训内容真实有效,则需按合同约定处理,但若培训后未安排岗位,培训机构需承担违约责任。

二、现实挑战:退款难背后的多重陷阱

尽管法律框架清晰,但兼职退款实践中仍面临诸多挑战,根源在于信息不对称与维权成本高。

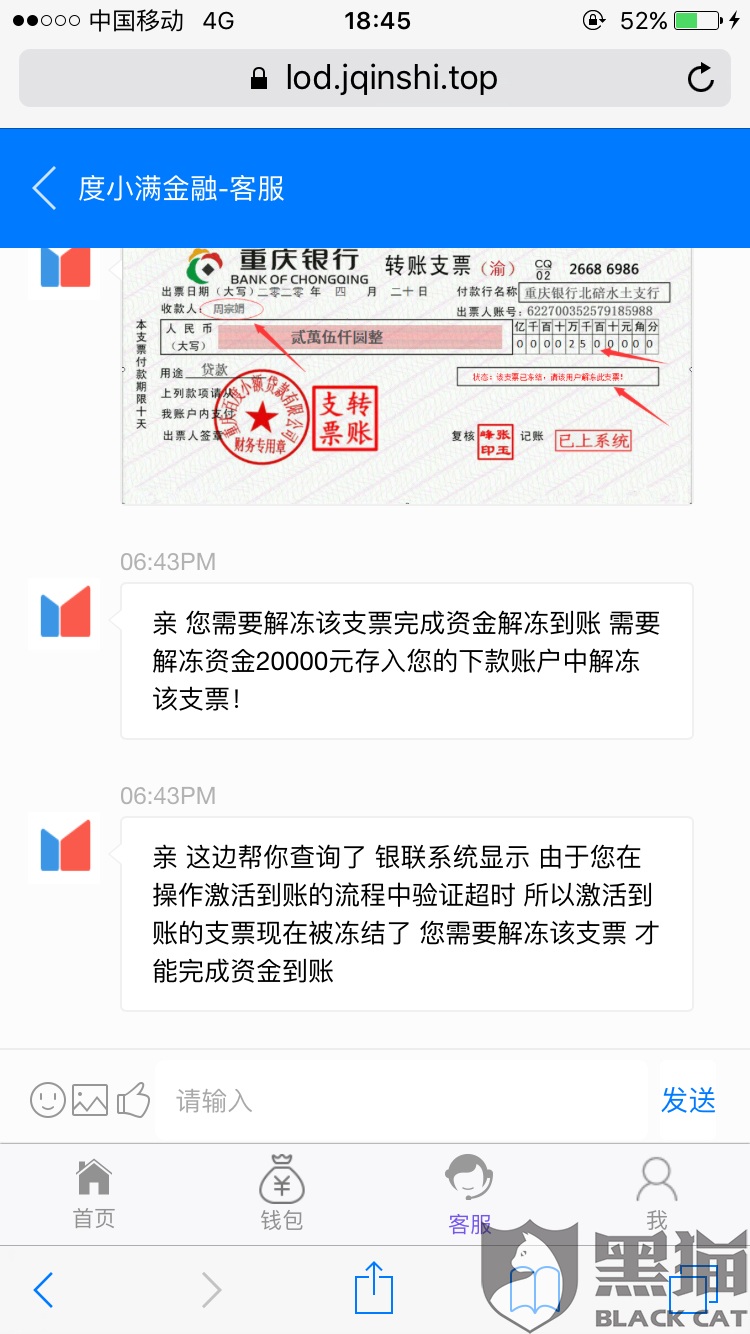

虚假宣传与合同陷阱是最常见问题。部分中介通过“时薪过百”“轻松日结”等诱人广告吸引求职者,却在合同中模糊岗位要求(如“需完成业绩指标”变相拒绝录用),或以“已开始服务”为由拒绝退款。例如,某求职者支付500元中介费后,中介推荐的“线上客服”实为诱导消费的推销岗,且合同中注明“推荐成功不退费”,此时求职者需证明中介存在虚假宣传——而广告宣传内容往往已被删除,维权陷入被动。

证据留存不足直接导致维权无门。兼职交易多通过微信、口头沟通完成,转账备注模糊(如“兼职费”“订金”),缺乏书面合同或服务协议;部分中介仅提供收据而非正规发票,导致交易性质难以界定。更甚者,求职者在发现被骗后与中介发生争执,聊天记录被对方删除,进一步削弱证据效力。

维权路径成本高让许多求职者望而却步。小额付费(如几百元)若走法律程序,需经历投诉、调解、诉讼等环节,时间与精力成本远超退款金额本身;即便向市场监管部门投诉,也因证据不足或管辖权问题处理周期较长。这种“成本倒挂”现象,客观上纵容了不良中介的违规行为。

三、退款操作全流程:从证据收集到权利主张

面对付费兼职纠纷,求职者需采取“固定证据—协商沟通—投诉维权—法律追偿”的阶梯式路径,每一步都需有理有据。

第一步:立即固定证据,构建完整证据链。这是退款的核心基础,包括:付费凭证(转账记录、收据、发票,备注需明确“兼职中介费”“押金”等性质)、宣传材料(广告截图、聊天记录中的岗位描述、薪资承诺)、沟通记录(与中介或用工方的协商录音、微信聊天记录,需明确对方身份)、服务未履行的证明(如未安排岗位的聊天记录、培训未开课的通知)。若涉及线上平台,还需保存平台规则、服务协议等。

第二步:以书面形式发起正式协商。避免仅通过口头沟通,而是通过邮件、挂号信或微信文字向对方发送《退款函》,明确退款依据(如“贵方宣传的‘数据录入兼职’实为诱导消费,服务未履行,根据《消费者权益保护法》第十六条,要求全额退款500元”),并设定合理期限(如7日内)。书面协商既能留下证据,也为后续投诉提供依据。

第三步:向监管部门投诉,施加外部压力。若协商无果,可根据对方性质选择投诉渠道:向市场监管部门(12315平台)投诉虚假宣传、合同欺诈;向人社部门(12333热线)投诉违规收取押金;若涉及网络兼职,还可向网信部门举报平台违规。投诉时需提交证据清单,清晰说明诉求(如“要求退还中介费并赔偿损失”)。监管部门调查期间,对方往往会主动协商退款,以避免行政处罚。

第四步:法律途径维权,突破成本瓶颈。对于金额较大或情节严重的纠纷,可考虑诉讼。根据《民事诉讼法》,小额诉讼(标的额低于各省上年度就业人员年平均工资30%)实行一审终审,审理周期短、程序简单,适合兼职退款纠纷。此外,若中介存在欺诈行为,还可主张“退一赔三”,提高维权收益。值得注意的是,若证据充分,可申请法院调查令调取对方工商信息,避免因主体不明无法立案。

四、趋势与启示:从被动维权到主动预防

随着兼职市场规模扩大(据《中国灵活用工发展报告》,2023年灵活用工从业者超2亿),付费退款纠纷日益受到监管关注,市场正向规范化发展。一方面,多地市场监管部门已开展“兼职中介专项整治”,要求机构公示服务内容、收费标准及退款条款;另一方面,头部兼职平台开始引入“保证金制度”,若平台未尽审核义务导致求职者被骗,平台需先行赔付,这为退款提供了额外保障。

但对求职者而言,最好的维权是预防。在选择兼职时,需警惕“先付费后上岗”的陷阱——正规兼职岗位(如商场导购、餐饮帮工)通常不收取任何费用;若涉及培训,需核实培训机构资质(如人社部门颁发的办学许可证),并签订明确培训内容、岗位安排及退款条款的合同;付费前务必通过“国家企业信用信息公示系统”查询中介机构信用,避免与无资质主体交易。

兼职付费退款的本质,是劳动者在灵活就业市场中的权益保障问题。当法律意识、证据意识与维权能力形成合力,当监管机制与行业规范不断完善,“付了钱能否退回”将不再成为求职者的焦虑,而是推动兼职市场从“野蛮生长”向“规范有序”转型的关键动力。对每个兼职者而言,守住“不轻信、不盲付、留证据”的底线,才能在灵活就业的浪潮中既抓住机遇,又规避风险。