北大校园兼职机会多吗?学生如何高效寻找?这一问题不仅是北大新生入学后的常见困惑,更是高年级学生平衡学业与职业发展的重要议题。作为国内顶尖高校,北大确实拥有丰富的兼职资源,但“机会多”的背后,隐藏着竞争激烈、信息不对称、需求匹配度等多重挑战。真正实现“高效寻找”,需要学生跳出“广撒网”的误区,构建系统性策略,将兼职转化为能力提升与职业探索的跳板。

北大兼职机会的多维呈现:资源丰富≠唾手可得

北大校园的兼职机会,本质上是一个由校内资源、校外延伸、校友网络构成的“三维生态”。校内层面,从图书馆助理、实验室科研助理到行政部门实习,岗位覆盖教学、科研、管理等多个维度。例如,燕园各院系经常招募学生参与学术会议筹备、文献整理、课题调研等工作,这类兼职不仅能提供一定报酬,更能让学生近距离接触学术前沿,积累专业经验。此外,北大校内的勤工助学中心作为官方平台,长期发布稳定性较高的岗位,如教学楼管理、学生活动组织等,为家庭经济困难学生提供了基础保障。

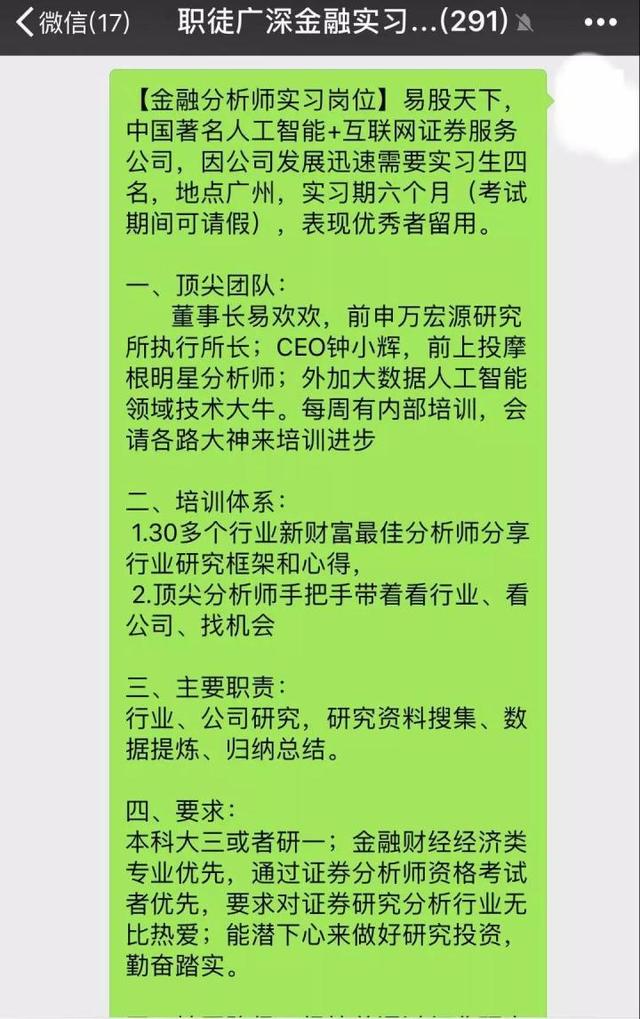

校外层面,依托北京的地域优势与北大的品牌效应,企业、教育机构、文化单位等对北大学生的需求旺盛。中关村科技园区、中关村南大街的教育培训机构,以及各类互联网公司、咨询机构,经常通过校园招聘会、企业宣讲会发布兼职信息。例如,教育机构倾向于招募北大学生担任学科辅导老师,利用其扎实的学科知识;咨询公司则对参与行业调研、报告撰写的学生兼职有稳定需求。同时,北大的“产学研合作”项目也为学生提供了进入企业实践的机会,如与百度、字节跳动等合作的“校园创新实践计划”,学生可参与真实项目开发,获得行业经验。

校友网络则是隐藏的“机会富矿”。北大校友遍布全球各行各业,许多校友企业或合作单位会通过校友会定向招募实习生或兼职人员。例如,经管类学院的校友可能链接到金融机构的实习机会,人文学院的校友则可能提供文化传媒类岗位。这种“校友内推”机制,往往能绕过公开招聘的激烈竞争,直达核心岗位。

然而,“机会多”并不意味着“机会易得”。一方面,优质兼职的竞争异常激烈:科研助理岗位可能吸引多个学院的学生竞争,企业实习则面临来自清北复交等高校的对手;另一方面,信息分散在各个平台(院系通知、企业官网、校友群、兼职APP),学生需要耗费大量时间筛选,且容易错过时效性强的岗位。此外,部分兼职与学生的专业方向、职业规划脱节,若盲目选择,可能陷入“兼职忙碌却无成长”的困境。

高效寻找的核心路径:从“被动接收”到“主动链接”

面对复杂的兼职生态,北大学生需要建立“目标驱动+资源整合+能力适配”的高效寻找策略,避免陷入“信息焦虑”或“无效忙碌”。

校内渠道的深度挖掘:官方平台与“隐性机会”并重

校内兼职的高效获取,首先要善用官方“主渠道”。北大就业指导中心的官网与微信公众号,每日更新经过核实的兼职信息,涵盖科研、行政、教育等多个领域,且标注岗位要求、工作时间、薪资待遇,筛选效率远高于非平台信息。例如,某学院的“本科生科研助理”岗位,会明确要求申请者具备一定的文献检索能力或实验操作基础,学生可根据自身条件精准投递。此外,各院系的教务办公室、学生工作办公室,也是重要信息源——院系组织的学术会议、短期项目往往需要学生志愿者或助理,这类信息通常通过院系邮件列表或班级群发布,具有“小众但精准”的特点。

更重要的是挖掘“隐性机会”。许多优质兼职并非公开招聘,而是通过“导师推荐”“学长学姐引荐”传递。例如,参与某教授的课题组后,若表现出色,教授可能推荐其参与校外合作企业的项目;或是在学生组织(如学生会、社团联合会)中承担重要工作后,被推荐至合作单位实习。这要求学生主动与导师、学长学姐建立联系,在日常学习、活动中展现自己的能力与责任心,让“机会”主动找上门。

校外资源的精准链接:利用“地域优势”与“品牌效应”

北京作为教育、科技、文化中心,为北大学生提供了得天独厚的校外兼职资源。高效利用这些资源,需要打破“信息茧房”,主动链接多元平台。

企业招聘信息方面,除了传统的招聘网站(如实习僧、应届生求职网),可重点关注“北大就业”公众号中的“企业专招”栏目,以及中关村管委会、海淀区人才服务中心发布的“校企对接”项目。例如,海淀区“高校人才实习计划”专门面向清北学生,提供科技、文创等重点行业的实习岗位,且部分岗位可转化为全职Offer。

教育与文化领域,是北大学生的传统优势领域。中小学辅导机构、在线教育平台(如学而思、猿辅导)经常招募北大学生担任学科讲师,这类兼职对专业成绩要求较高,但时薪可观且能锻炼表达能力。此外,国家图书馆、中国美术馆等文化机构,也会招募志愿者或兼职讲解员,适合人文社科类学生积累文化行业经验。

校友网络是“高价值”资源。北大校友会定期举办“校友企业开放日”“行业分享会”,学生可通过参与活动建立与校友的联系。例如,某互联网公司创始人回校分享时,可能直接招募实习生;或是校友通过LinkedIn、微信等平台发布“校友内推”岗位。这种“弱关系链接”往往能直达核心岗位,且推荐背书能大幅提升通过率。

个人能力的动态适配:从“岗位匹配”到“价值创造”

高效寻找兼职的本质,是“能力”与“需求”的精准匹配。学生需要明确自身优势与职业规划,避免盲目跟风。

首先,梳理“可迁移技能”。北大学生的核心竞争力在于学习能力、逻辑思维、文字表达等,这些技能在不同兼职中均有体现。例如,参与科研项目助理,可锻炼文献综述与数据分析能力;担任校园活动策划,可提升项目管理与沟通协调能力。学生应将兼职视为“技能练兵场”,优先选择能强化核心竞争力的岗位。

其次,建立“职业导向”的兼职观。若未来计划进入金融行业,可优先选择券商、银行的实习兼职,即使初期是基础岗位(如资料整理、会议支持),也能积累行业认知;若倾向学术道路,则专注科研助理、学术会议服务等岗位。避免为短期薪资选择与职业规划无关的兼职(如单纯体力型劳动),以免浪费宝贵时间。

最后,动态调整“时间管理策略”。北大学业压力大,兼职需以“不影响学业”为前提。可采用“四象限法则”划分任务:优先完成“重要且紧急”的学业任务,利用碎片时间处理兼职事务;对于“可替代”的兼职工作,可考虑与同学分工合作,提高效率。例如,多人合作完成数据整理、问卷调研等任务,既能减轻个人负担,又能培养团队协作能力。

避坑指南与价值升华:兼职是“成长催化剂”而非“负担”

在高效寻找兼职的过程中,学生还需警惕“陷阱”,并明确兼职的真正价值。

信息筛选是“避坑”关键。面对非官方渠道的兼职信息(如社交媒体、中介机构),需核实企业资质、岗位真实性,避免陷入“刷单”“校园贷”等骗局。例如,要求“先交押金”“拉人头”的兼职,大概率是诈骗;薪资远高于市场水平的岗位,需警惕“非法用工”风险。

价值认知上,兼职应是“成长的催化剂”,而非“经济负担”或“学业替代”。北大学生应将兼职视为“社会预演”:在兼职中学习职场规则、沟通技巧、问题解决能力,为未来全职工作积累“软技能”。例如,在辅导机构兼职时,不仅要传授知识,更要学习如何与学生沟通、设计课程方案,这些能力在未来任何行业都至关重要。

更重要的是,北大学生的兼职应带有“社会责任感”底色。参与公益兼职(如乡村支教、社区服务),既能锻炼能力,又能践行“家国情怀”;在科研助理岗位上,若能参与具有社会价值的课题(如环保、公共卫生),更能实现个人价值与社会价值的统一。

归根结底,北大校园兼职机会多,但高效寻找需要“策略+行动+认知”的三维发力。学生应以目标为导向,整合校内外资源,动态匹配能力与岗位,将兼职转化为职业发展的“助推器”。在燕园的青春时光里,每一次兼职经历都应是成长的注脚——它不仅带来经济回报,更塑造着北大人“兼容并包、追求卓越”的底色,为未来走向社会、服务国家奠定坚实基础。