在灵活就业浪潮下,“兼职29天”成为许多人的短期增收选择——有人想用一个月填补收入缺口,有人借密集体验试水新行业,但“兼职29天到底能赚多少钱”的疑问背后,藏着更复杂的现实:收益预期与实际收入的落差、平台与个人的信任博弈,以及隐蔽的“兼职陷阱”正让不少参与者踩坑。要回答“靠谱吗”“小心陷阱”,需从收入结构、风险逻辑、权益保障三个维度拆解这场“短期时间变现”的真实图景。

兼职29天的收入真相:类型决定下限,执行力决定上限

“兼职29天能赚多少钱”没有标准答案,答案藏在兼职类型与执行细节里。从市场现状看,主流兼职可分为体力型、技能型、线上服务型三类,收入天花板差异显著。

体力型兼职门槛最低,如外卖配送、快递分拣、展会搭建、餐饮帮工等,这类工作依赖时间投入,日均收入约150-300元。以某外卖平台“众包骑手”为例,若每天在线8小时(含午晚高峰),单均收入6-8元,完成30单约240元,扣除电费、损耗后日均净收入180-250元,29天约5220-7250元。但需注意:体力型兼职收入受天气、区域订单密度影响,若遇恶劣天气或淡季,日均收入可能腰斩至100元以下,29月总收入或不足3000元。

技能型兼职收入上限更高,如平面设计、短视频剪辑、编程接单、文案撰写等,这类工作依赖专业能力,按项目或小时计费。某设计平台“UI兼职”项目显示,单个APP界面设计报价3000-8000元,若29天内完成2个中等项目,收入即可达6000-16000元;线上编程兼职“小程序开发”按天计费,日薪800-1500元,29天稳定接单可入账23200-43500元。但技能型兼职存在“能力溢价”——初级设计师与资深设计师的单价可能相差3倍,且需自行对接客户、承担修改成本,若沟通不畅或项目延期,实际收入可能低于预期。

线上服务型兼职如数据标注、虚拟客服、在线问卷调研等,收入介于两者之间,日均80-200元。某数据标注平台显示,图片标注单价0.1-0.3元/张,熟练者每小时可完成80-100张,日薪80-120元,29天约2320-3480元;虚拟客服按对话量计费,每单0.5-1元,日均接待50-100单,收入25-100元,29天约725-2900元。这类兼职看似“轻松”,实则需长时间盯着屏幕,且存在“任务饱和度”问题——平台可能因任务量不足导致“有工无单”,实际工作时长远低于预期。

核心矛盾在于:多数人只看到“兼职29天”的“理想收益”,却忽略了“执行力损耗”。体力型兼职需日均高强度工作8小时以上,技能型兼职需持续输出专业能力,线上兼职需应对平台规则波动——若无法坚持29天的高强度投入,或因突发状况中断工作,实际收入可能远低于理论值。

兼职29天的靠谱性判断:资质、合同、支付,三关缺一不可

“兼职29天靠谱吗?”本质是判断招聘方是否具备合法用工资质、是否规范履行义务。现实中,“靠谱兼职”与“虚假兼职”的界限,往往藏在资质透明度、合同规范性、支付安全性三个细节里。

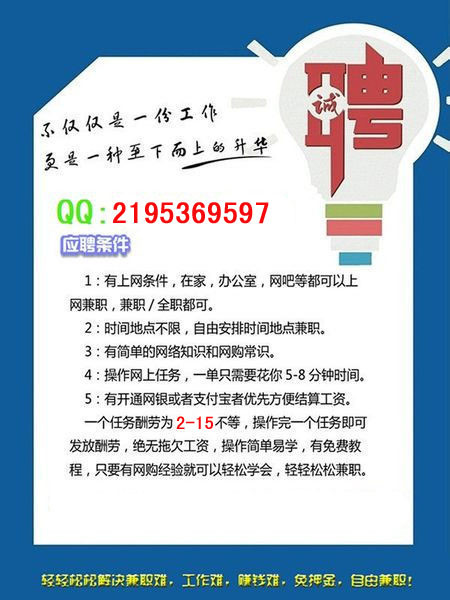

资质透明度是第一道防线。正规兼职用工方(企业、平台、个体工商户)会主动公示营业执照、用工资质,如某连锁餐饮招聘“兼职服务员”,会在招聘页面附上门店营业执照编号;而虚假招聘常以“高薪”“无经验”为诱饵,拒绝提供任何资质信息,仅通过微信、QQ等私人渠道沟通,这类招聘方极可能是“皮包公司”或诈骗团伙。

合同规范性是核心保障。根据《劳动合同法》,非全日制用工(日均工作不超过4小时,每周不超过24小时)虽未强制签订书面合同,但双方应就工作内容、工作时间、劳动报酬、支付周期等达成明确约定。靠谱兼职会签订电子或纸质协议,如某线上兼职平台要求“任务方发布需求时需明确工作量、单价、验收标准”,兼职者完成工作后,平台会托管资金,验收通过后24小时内结算;而“不靠谱”兼职常以“口头协议”“熟人担保”代替合同,甚至要求兼职者签署“放弃社保、工伤赔偿”等违法条款,一旦发生纠纷,兼职者维权将无据可依。

支付安全性是底线要求。靠谱兼职的支付方式清晰透明:日结兼职当日或次日通过平台转账到账,周结/月结兼职明确发放日期(如“每月10日结算上月工资”),且拒绝任何形式的“押金”“培训费”“服装费”;而虚假兼职常以“考核期”“保证金”为由要求预付费,如“刷单兼职需先垫付300元购买商品,完成5单后返还本金并支付50元佣金”,此类本质是“刷单诈骗”,兼职者不仅拿不到佣金,还会损失垫付资金。

法律层面,非全日制用工的兼职者虽无需签订劳动合同,但仍受《劳动法》《劳动合同法》保护:工资不得低于当地最低小时工资标准(如2023年北京、上海最低小时工资分别为24元、23元),且支付周期最长不得超过15天。若招聘方拖欠工资、超时用工(如要求每日工作6小时以上),兼职者可向劳动监察部门投诉或通过法律途径维权——但现实中,多数兼职者因“时间成本高”“金额小”选择放弃,这也纵容了部分招聘方的违规行为。

兼职29天的常见陷阱:从“高薪诱惑”到“权益真空”

“小心陷阱”不是危言耸听,而是兼职市场长期存在的风险现实。结合案例,兼职29天可能遇到的陷阱可分为四类,识别陷阱的关键在于“反常识判断”——对“低投入高回报”“无门槛高收入”等说辞保持警惕。

第一类:虚假招聘陷阱。以“日结500+,无经验可做”为噱头,实为传销或诈骗。如某招聘信息称“兼职29天,帮商家点赞刷单,日入500元”,要求兼职者先用自己的钱购买“虚拟商品”,承诺“完成任务后返还本金并支付佣金”,本质是“资金盘诈骗”——当兼职者投入一定金额后,招聘方会以“任务未完成”“系统故障”为由拒绝返款,最终失联。这类陷阱常利用“轻松赚钱”心理,针对学生、宝妈、待业人群。

第二类:薪酬陷阱。通过“底薪+提成”的模糊话术,让兼职者“白忙一场”。某电商“兼职客服”招聘信息称“底薪3000元+销售额5%提成”,但入职后才发现“提成需每月完成1万元销售额才有”,而实际日均订单量不足100元,29天下来底薪难保,提成更是遥不可及;还有的兼职以“绩效不合格”“客户投诉”为由克扣工资,如“外卖骑手因超时1分钟被扣50元”,这类薪酬陷阱本质是招聘方将经营风险转嫁给兼职者。

第三类:信息泄露陷阱。以“实名认证”“银行卡验证”为由,索要敏感信息。某兼职平台要求兼职者上传身份证、银行卡、手持照片,声称“用于身份核验”,实则是收集信息从事“黑产”——将身份证信息卖给他人办理贷款,用银行卡进行洗钱。这类陷阱中,兼职者可能成为“帮凶”,甚至承担法律责任。

第四类:权益真空陷阱。利用“短期用工”特点,规避劳动保障。如某建筑工地招聘“兼职小工”,29天每日工作10小时,工资按天结算150元,但未提供任何劳动保护措施,兼职者受伤后,招聘方以“临时工”为由拒绝赔偿;还有的线上兼职要求“24小时待命”,却未支付超时加班费,这类陷阱本质是招聘方利用兼职者“不懂法”“维权难”的弱点,剥夺其基本权益。

理性兼职29天:用“风险前置思维”替代“暴富幻想”

兼职29天的选择,本质是“时间变现”与“风险防控”的平衡——既要拒绝“月入过万”的暴富幻想,也要建立“风险前置”的判断逻辑。对求职者而言,可通过“三查三问”降低踩坑概率:

查资质:通过“国家企业信用信息公示系统”查询招聘方是否注册,查看其经营范围是否与兼职内容匹配;若为个人招聘,要求提供身份证信息并留存聊天记录。

查评价:在兼职平台查看招聘方的历史评价,重点关注“是否拖欠工资”“工作内容是否真实”等负面反馈;警惕“好评刷单”行为,优先选择评价数量多(如50条以上)、评分稳定(如4.5分以上)的招聘方。

查合同:无论兼职时长多短,都要求签订书面协议,明确工作内容、工作时间、薪酬标准、支付方式、违约责任等条款;拒绝“口头协议”“模糊条款”(如“工资面议”“完成任务后发放”)。

问细节:明确工作具体内容(如“线上客服是否需要处理售后投诉”“体力兼职是否需要搬运重物”),避免入职后“货不对板”;

问保障:明确是否提供劳动保护(如外卖骑手的头盔、服装)、工伤赔偿(如建筑工地的意外险)、超时加班费(如每日工作超过4小时是否支付1.5倍工资);

问支付:明确支付周期(日结/周结/月结)、支付方式(平台转账/微信转账)、扣款规则(如迟到早退如何扣款),拒绝“预付费”“保证金”。

更重要的是,要计算“时间成本”——29天兼职的收入是否值得投入?若体力型兼职日均净收入200元,29天总收入5800元,但需每日通勤2小时、工作8小时,实际“有效时薪”可能不足20元,低于当地最低小时工资标准,这类兼职性价比极低;而技能型兼职若能日均收入500元,29天总收入14500元,且能积累行业经验,则值得投入。

兼职29天的选择,从来不是“赚多少钱”的单选题,而是“如何安全赚钱”的综合题。当“短期兼职”被包装成“快速致富”的捷径时,冷静拆解背后的收益结构、验证招聘方的资质信誉、守住“不押款、不泄密、签协议”的底线,比盲目投入更重要。对市场而言,唯有平台规范用工、监管部门加强查处,求职者提升风险意识,才能让“兼职29天”真正成为灵活就业的“安全跳板”,而非“陷阱”的代名词。