兼职产品助理的日常,常被“双线作战”的焦虑裹挟:白天要处理需求文档、跟进开发进度,夜晚还得挤时间学Axure、补产品理论。时间像被拧干的毛巾,总感觉不够用——这几乎是每个兼职产品助理的困境。但平衡工作与学习,并非简单的“时间分配游戏”,而是需要系统性策略支撑的动态平衡术。

平衡的核心,在于让工作成为学习的“练兵场”,让学习成为工作的“磨刀石”。兼职产品助理的独特优势,恰恰在于能将职场实践与系统学习紧密结合。若仅将工作视为“任务清单”,学习变成“额外负担”,两者便会陷入抢时间的零和博弈;反之,若能找到两者的共生关系,时间投入便能产生复利效应。比如,在撰写需求文档时主动学习PRD撰写规范,相当于用工作场景消化理论知识;在参与用户调研时同步练习用户画像构建,则是用实践检验学习成果。这种“边做边学”的模式,不仅能提升时间利用效率,更能让知识快速转化为能力。

一、拆解目标:用“最小化任务”破解时间碎片化

兼职产品助理的时间往往被切割成碎片:白天可能被临时会议打断,晚上需兼顾家庭或主业,整块学习时间稀缺。此时,“大而全”的目标规划(如“一个月精通产品经理技能”)只会加剧焦虑,更可行的策略是将工作与学习目标拆解为“15-30分钟可完成的最小单元”。

工作任务的拆解,需遵循“优先级矩阵”。紧急且重要的需求(如版本迭代的核心功能)优先处理,可利用上午精力最集中的时段;事务性工作(如整理会议纪要)则见缝插针,用碎片时间完成。学习任务的拆解,则要锚定“能力短板”。若原型设计薄弱,可拆解为“每天画1个页面原型”“每周复刻1个主流功能模块”;若数据分析不足,则设定“每天学1个SQL查询语句”“每月分析1份行业数据报告”。小任务完成后及时打钩,不仅能带来成就感,更能避免“想太多、做太少”的内耗。

值得注意的是,拆解目标时需预留“弹性缓冲期”。兼职工作中常有突发状况(如临时需求变更、开发延期),学习计划若过于刚性,一旦被打乱便容易放弃。建议每周只设定3-4个核心学习任务,留出1-2天作为“补丁时间”,应对突发状况的同时,也能避免因完不成目标而产生的挫败感。

二、场景融合:让学习“嵌入”工作流程

许多兼职产品助理陷入“工作归工作,学习归学习”的割裂状态,本质是因为未找到两者的结合点。其实,产品助理的日常工作场景(需求分析、原型设计、用户沟通)本身就蕴含大量学习机会,只需稍加设计,就能实现“工作即学习”。

在需求分析阶段,可主动学习“用户故事地图”“KANO模型”等工具。比如接到电商APP的“购物车优化”需求时,先用KANO模型区分用户的基本型需求(如商品结算)、期望型需求(如优惠券自动叠加)、兴奋型需求(如跨店凑单提醒),再将这些需求转化为用户故事,写入PRD。这个过程既完成了工作,又掌握了需求分析的核心方法论。

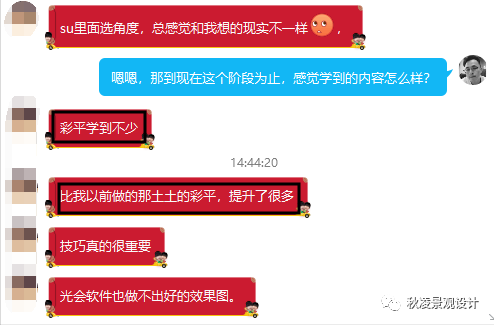

在原型设计阶段,不妨将“工具学习”与“功能实现”结合。若需用Axure制作交互原型,可边学边做:先掌握基础元件库的使用,再练习动态面板的交互逻辑,最后尝试实现复杂功能(如商品筛选的联动效果)。遇到问题时,优先查阅官方文档或行业教程,而非直接求助同事——这种“解决问题式学习”,记忆留存率远高于被动听课。

甚至在与团队协作中,也能提炼学习价值。比如参加产品评审会时,主动记录开发、测试同事的质疑点,这些往往是“理论盲区”;跟进项目进度时,观察项目经理如何拆解任务、协调资源,这些都是“隐性课程”。将工作场景转化为学习场景,相当于把8小时的工作时间“拉长”为12小时的学习时间,平衡自然变得轻松。

三、工具提效:用“系统化工具”减少时间浪费

兼职产品助理的时间焦虑,往往源于“低效努力”——比如花2小时找资料,却找不到关键数据;用3小时做原型,却因不熟悉工具反复修改。此时,善用工具能显著提升时间利用效率,为学习腾出空间。

知识管理工具是“第二大脑”。推荐使用Notion或飞书文档,建立“产品知识库”,分类存储学习笔记、工作文档、行业报告。比如,将“需求文档模板”“用户调研方法”“竞品分析框架”等整理成模板库,下次写PRD时直接调用;将学到的“数据埋点逻辑”“A/B测试流程”与实际项目案例关联,形成“理论+实践”的立体知识网络。这样既能避免重复学习,又能快速将知识迁移到工作中。

时间管理工具则需“轻量化”。对于碎片时间,可用Forest或番茄ToDo进行“时间块管理”,设定25分钟专注工作/学习,5分钟休息,避免刷手机无度消耗精力;对于整块时间,建议用“四象限法则”在Trello或钉钉上规划每日任务,将“重要不紧急”的学习任务(如阅读《启示录》)优先安排在上午,确保精力投入。

协作工具能减少“沟通内耗”。兼职产品助理常需与跨部门同事协作,若反复通过微信、电话确认需求,极易浪费时间。建议使用飞书或企业微信的“任务”功能,明确需求背景、交付标准、截止时间,并同步相关文档;用腾讯文档或石墨文档实时共享PRD、原型,避免版本混乱。沟通效率提升,意味着能更快完成工作,为学习争取主动权。

四、心态调整:接受“动态平衡”,拒绝“完美主义”

最后,也是最重要的一点:平衡工作与学习,本质是“动态调整”而非“静态均衡”。兼职产品助理不必追求“每天工作4小时、学习2小时”的完美比例,而应根据工作节奏、学习阶段灵活调整。

当工作进入“冲刺期”(如版本上线前),可暂时降低学习强度,将重点放在“解决当前问题”上——比如通过快速查阅资料搞定数据埋点,而非系统学习整个数据分析体系;当工作进入“平稳期”(如需求规划阶段),则可增加学习投入,集中攻克薄弱技能(如学习Figma提升设计效率)。这种“以工作定学习”的策略,既能确保任务按时完成,又能避免学习脱离实际。

同时,要警惕“学习拖延症”。许多兼职产品助理陷入“等有空再学”的误区,结果“永远没空”。不如将学习固定为“每日微习惯”:比如每天通勤时听1节产品课(15分钟)、睡前阅读1篇行业文章(10分钟)。微习惯的威力在于“降低启动门槛”,一旦形成条件反射,便不会再觉得学习是“额外负担”。

兼职产品助理的平衡术,从来不是“时间管理”的技术问题,而是“价值排序”的战略问题。当你能将工作转化为学习的养分,让学习成为工作的引擎,时间便不再是稀缺资源,而是职业成长的阶梯。不必焦虑于“今天是否学了足够多”,只需问自己“今天的忙碌,是否让我离‘更专业的产品人’更近了一步”。这种动态平衡的智慧,或许比任何时间技巧都更值得掌握。