兼职产品经理的时间碎片化,本质上是“有限资源下的价值最大化”命题。与全职产品经理的整块时间投入不同,兼职者需要在主业工作、个人生活与产品职责之间寻找动态平衡,而碎片化时间既是限制,也是差异化竞争力的来源——能否将“零敲碎打”的时间转化为持续、可落地的产品产出,直接决定了兼职PM的工作价值与职业发展上限。破解碎片化困局的核心,不在于“管理时间”,而在于“重构工作流”,建立一套适配碎片化特征的轻量化、目标驱动型产品管理体系。

一、兼职PM的时间困境:碎片化不是“时间少”,而是“断点多”

兼职产品经理的时间分布往往呈现“多线程、短周期、高干扰”特征。白天可能被主业会议占据,晚上需要兼顾家庭或学习,留给产品工作的时间可能只有通勤的1小时、午休的20分钟,或是周末的2-3小时。这些时间片段的特点是:时长不确定(可能随时被打断)、场景不固定(地铁、办公室、家里)、注意力易分散(从主业任务切换到产品思考需要“启动成本”)。

更关键的是,产品工作的本质是“系统性思考”——从用户调研到需求分析,从方案设计到落地跟进,每个环节都需要连续的注意力投入。例如,用户访谈需要沉浸式倾听,原型设计需要逻辑连贯的交互思考,数据复盘需要多维度指标的交叉验证。这些工作在碎片化时间中极易“断档”:刚进入用户画像的构建状态,就被主业的紧急电话打断;原型刚画到关键页面,家人需要临时协助。这种“断点”不仅导致效率低下,更可能因思考不连贯而产生决策偏差——比如需求优先级排序时,因未完成完整的用户场景梳理,遗漏关键约束条件。

二、锚定目标:用“最小闭环”替代“完美规划”

碎片化时间无法支撑“大而全”的产品规划,因此兼职PM的首要任务是将模糊的“产品目标”拆解为可独立完成的“最小闭环”。这里的“闭环”不是指完整的产品功能上线,而是指“输入-处理-输出”的完整逻辑链,且每个闭环都能产生可验证的阶段性成果。

例如,若目标是“优化注册转化率”,全职PM可能用1周完成用户调研、竞品分析、方案设计、原型迭代,而兼职PM需将其拆解为3个最小闭环:

- 调研闭环:用2个碎片化时段(各1.5小时)完成“用户注册流失点”的定向访谈(提前设计5个核心问题,每次访谈聚焦1-2个典型用户,记录关键痛点);

- 方案闭环:用3个午休时间(各30分钟)设计“注册流程简化方案”(先画核心步骤草图,再验证字段必要性,最终输出1页纸的PRD);

- 验证闭环:用1个周末上午(2小时)通过A/B测试工具对比新旧方案的转化数据(提前配置测试指标,快速收集100+样本数据)。

每个闭环都能独立产出“可验证的结果”,而非停留在“思考阶段”。这种拆解的核心逻辑是:用“小步快跑”对冲“时间碎片化”,用“确定性成果”抵御“不确定性干扰”。

三、任务颗粒化:让“碎片时间”适配“碎片任务”

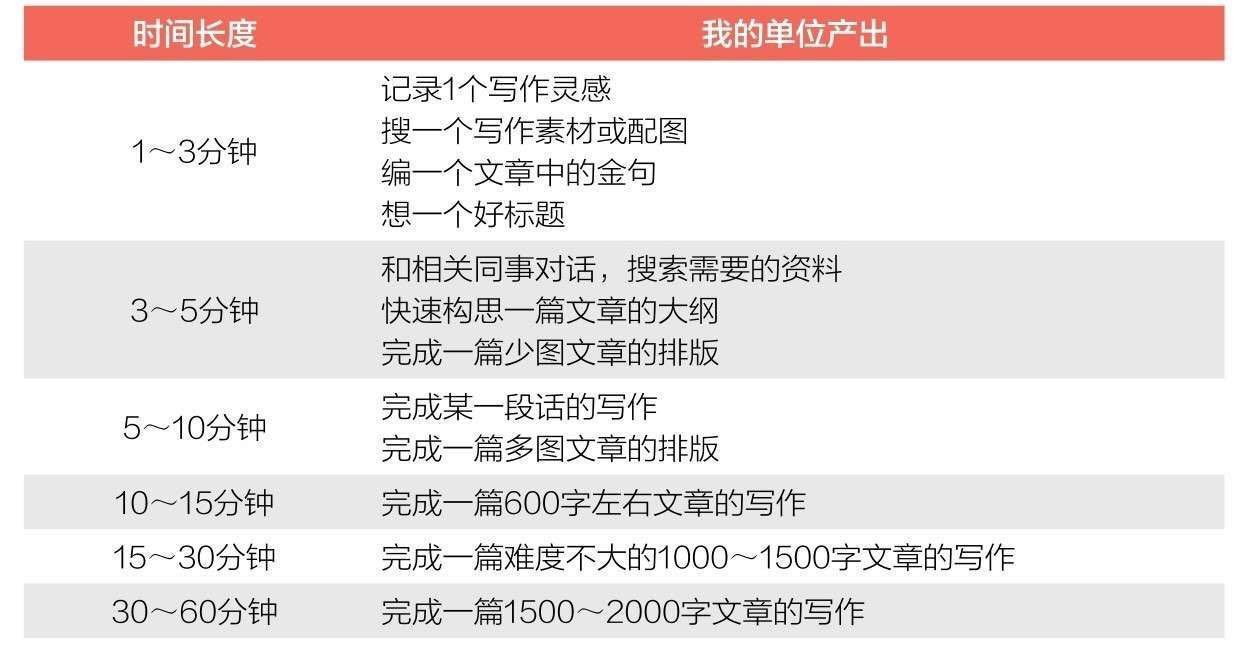

最小闭环的拆解,依赖对任务颗粒度的极致控制。兼职PM需要建立“任务颗粒度匹配时间颗粒度”的意识:30分钟的任务适配通勤时间,1小时的任务适配午休或晚间,2小时的任务适配周末整块时间。具体而言,需将传统产品工作拆解为“原子级任务”,每个任务满足“单一目标、独立完成、快速反馈”三个特征。

以“需求池管理”为例,全职PM可能每周集中梳理需求,而兼职PM需将其拆解为:

- 收集任务(15分钟):在通勤路上用手机记录用户反馈(通过社群留言、客服记录等渠道,标注“高频痛点”标签);

- 分析任务(30分钟):午休时用Excel对收集的需求做“优先级四象限”(按“用户价值-实现成本”分类);

- 评审任务(45分钟):晚间用协作工具(如飞书、Notion)发起“需求评审微讨论”,邀请开发、设计同事快速投票,聚焦3个高优先级需求。

这种拆解的关键是“提前准备”——例如,提前设计好需求收集模板、优先级评估标准、评审讨论提纲,确保碎片时间能直接“执行”而非“规划”。同时,需拒绝“伪颗粒化任务”:比如“研究行业动态”若未拆解为“分析3篇竞品报告的迭代逻辑”“总结2个行业趋势对当前产品的影响”等具体动作,仍会陷入“碎片化浏览”的低效陷阱。

四、工具协同:构建“轻量化、可移动”的工作流

碎片化时间的场景多样性(办公室、家里、通勤途中),要求兼职PM必须依赖“轻量化、跨设备、实时同步”的工具体系,减少“工具切换成本”和“信息传递损耗”。核心工具需满足三个原则:移动优先、数据同步、低学习成本。

在需求管理上,可用“轻量文档+实时协作”工具组合:例如用石墨文档的“在线表格”管理需求池(支持手机端快速编辑、评论@相关人员),用Notion的“数据库”构建产品知识库(分类存储用户画像、竞品分析、原型草稿,支持多端同步)。在原型设计上,避免依赖复杂桌面软件,改用Figma的“网页版+手机APP”(可随时查看原型、收集反馈,甚至用手机触屏绘制简单交互)。在数据复盘上,用Google Analytics或神策数据的“移动端看板”(碎片时间查看核心指标波动,设置异常提醒,快速定位问题)。

工具协同的本质是“减少‘等待时间’和‘整理时间’”:例如,提前将用户访谈的问题清单同步到手机备忘录,通勤路上即可复习;将PRD的关键模块拆解为独立卡片,开发同事可随时查看并评论,避免集中沟通时的信息过载。工具不是“替代思考”,而是“延伸能力”——让碎片时间能直接触发“执行动作”,而非“等待准备”。

五、心态与节奏:在“专注”与“切换”间建立弹性

兼职PM的时间管理,本质是“注意力管理”。频繁在“主业任务”和“产品工作”间切换,会导致“注意力残留”(即做产品工作时还在想主业的事,反之亦然),降低单位时间效率。因此,需建立“仪式感切换”和“深度专注”的工作节奏。

“仪式感切换”可以是物理空间的区隔(如在家工作时,用特定笔记本、耳机营造“产品工作区”),也可以是时间信号的提醒(如设置“番茄钟”,25分钟专注产品工作,5分钟处理主业消息)。这种切换能帮助大脑快速进入“产品角色”,减少“启动损耗”。

“深度专注”则需利用“心流时间”——即在一天中注意力最集中的时段(如清晨或深夜),处理最需要连贯思考的任务(如需求逻辑梳理、方案架构设计)。而碎片化时间则用于“浅层执行”(如数据收集、信息整理、进度同步)。

更重要的是,接受“碎片化工作的不完美性”。例如,原型设计可能在碎片时间中只完成框架,细节留待后续补充;需求分析可能因样本不足暂时保留结论,待积累更多数据再验证。兼职PM的核心能力不是“追求完美”,而是“快速迭代”——在有限时间内交付“可用”成果,再通过持续优化逼近“优秀”。

兼职产品经理的高效产出,从来不是“时间管理技巧”的堆砌,而是对“产品工作本质”的重新理解:在资源有限的环境中,用“最小闭环”确保价值输出,用“颗粒化任务”适配碎片时间,用“轻量化工具”打破场景限制,用“弹性心态”平衡多角色压力。这种“在约束中创造价值”的能力,不仅是兼职PM的核心竞争力,更是未来职场中“多角色人才”的通用素养——毕竟,真正的专业,从不因时间的碎片化而打折,反而因对“价值本质”的把握而更显珍贵。