兼职需不需要兼职证?这个问题看似简单,实则涉及劳动关系界定、行业规范、权益保障等多重维度。现实中,“兼职证”并非全国统一认证的概念,其必要性因行业、岗位、用工性质而异,厘清这一核心问题,是兼职者规避风险、保障权益的第一步。

一、兼职证是什么?官方认证与行业自设的模糊边界

首先要明确,“兼职证”并非法律或行政法规中明确规定的“证照”。在现行职业资格体系中,国家实行的是“职业资格目录清单”管理制度,清单内的职业需持证上岗(如教师资格证、执业医师证),但清单外的职业并不强制要求“兼职证”。然而,部分行业或企业会自行设置“岗位培训证”“从业资格证”等内部认证,这些“兼职证”本质是用人单位或行业协会为规范岗位能力而颁发的证明,并非国家法定资质。例如,某些教育机构要求兼职教师需通过其内部教学法考核,获得“兼职授课资格证”;家政平台可能要求兼职保姆完成母婴护理培训并取得“服务认证”。这类证书的效力仅限于特定企业或平台,跨行业或跨企业通常不被认可。

二、行业差异:哪些岗位必须持证?哪些无需?

兼职是否需要“证”,核心取决于行业特性与岗位风险。从监管逻辑看,涉及公共安全、人身健康、专业技能的岗位,对兼职资质的要求更为严格;而普通服务型、体力型岗位则相对宽松。

必须持证或资质证明的领域:一是教育、医疗、法律等高专业门槛行业。如兼职教师需对应学段的教师资格证,兼职医生需执业医师证且注册地点允许多点执业,兼职法律顾问需律师执业资格。这类岗位直接关系服务对象的人身安全或重大权益,法定资质是“准入门槛”。二是涉及公共安全的特殊工种,如兼职电工、焊工需特种作业操作证,兼职食品安全管理员需食品安全培训合格证明,无证上岗可能面临行政处罚甚至刑事责任。三是金融、会计等强监管领域,兼职理财顾问需基金从业资格,兼职会计需会计从业资格(虽已取消,但企业仍要求专业能力证明),否则可能因“无资质从业”导致合同无效。

无需特定证书的领域:零售、餐饮、家政服务等普通服务业,对“兼职证”的要求多为“软性”。例如超市兼职收银员、餐厅服务员、外卖骑手等,通常仅需身份健康证明(如健康证)和岗前培训,企业不会颁发“兼职证”,也不强制要求外部资质。这类岗位的核心诉求是劳动力供给,技能要求可通过短期培训掌握,风险等级较低,无需法定资质背书。

三、无证兼职的隐患:劳动者与雇主的双向责任

部分兼职者认为“兼职是短期行为,无需办证”,但这种认知可能埋下法律风险。从劳动者角度看,无证从事需资质的岗位,一旦发生纠纷,权益难以保障。例如,某大学生无教师资格证兼职辅导班,因教学失误导致学生受伤,家长起诉时,因劳动者“无资质从业”,可能被认定为“存在重大过失”,需自行承担赔偿责任,且无法主张工伤赔偿(因劳动关系不成立或被认定为劳务关系)。从雇主角度看,明知岗位需资质却招用无证兼职者,可能面临行政处罚。如《食品安全法》规定,餐饮企业招用无健康证的从业人员,可处五千元以下罚款;《无证无照经营查处办法》明确,超出许可范围经营(如无证从事医疗兼职)可没收违法所得并处罚款。

更隐蔽的风险在于“假兼职、真劳动关系”。若兼职者长期接受用人单位管理、遵守其规章制度,且工作内容是业务组成部分,可能被认定为事实劳动关系。此时,若企业未缴纳社保、未签订劳动合同,劳动者可主张双倍工资、经济补偿等权益;但若兼职者“无证上岗”,企业可能以“劳动者提供虚假资质或违反法定要求”为由拒付赔偿,劳动者反而陷入维权困境。

四、成本收益考证:办证是否划算?时间、金钱与机会成本的权衡

对兼职者而言,“是否办证”本质是成本收益分析。需考证的岗位,办证成本包括时间成本(培训、考试周期)、金钱成本(报名费、培训费)及机会成本(备考期间可能错失其他兼职)。例如,考取教师资格证需通过笔试、面试,周期约3-6个月,培训费加考试费约2000元;而兼职家教时薪约50-100元,若每月兼职40小时,月收入2000-4000元,办证成本相当于1-2个月的收入,需权衡长期收益与短期投入。

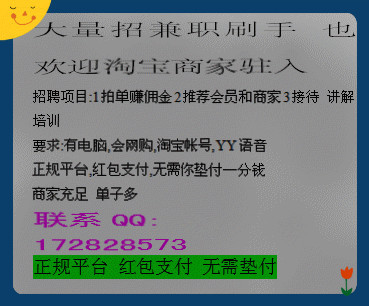

但需注意,“兼职证”并非“越多越好”。部分企业以“办证”为名收取高额培训费,却承诺“包就业”“高时薪”,实为“培训贷”骗局。兼职者应优先选择官方或权威机构认证的资质(如人社部门颁发的职业资格、行业协会认证的证书),对企业的“办证要求”保持警惕,核实其合法性——若岗位本身无需法定资质,企业强制要求“内部办证”且收费,可能涉嫌违法收费。

五、行业趋势:灵活就业规范化,兼职证是门槛还是保障?

随着灵活就业群体规模扩大(据人社部数据,2022年我国灵活就业人员约2亿人),兼职市场的规范化成为必然趋势。一方面,部分行业正推动“持证兼职”以提升服务质量,如上海试点“家政服务员持证上门”制度,通过电子证书实现服务过程可追溯;北京要求网约车兼职司机需通过背景审查与驾驶技能考核,取得“平台服务认证”。这类“兼职证”本质是保障劳动者权益(如明确服务标准、购买意外险)和消费者权益(如服务质量可追溯)的工具,而非单纯“设卡”。

另一方面,“无证兼职”的空间正在压缩。2021年《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》提出,对符合劳动关系情形的新就业形态劳动者,企业应依法保障其权益;对不完全符合劳动关系情形的,需引导企业订立书面协议,明确双方权利义务。这意味着,未来兼职市场将更强调“资质合规”与“协议保障”,兼职者需主动适应这一趋势——主动获取必要资质,留存兼职协议、工资流水等凭证,才能在规范化的市场中规避风险。

六、实操建议:兼职者如何判断与应对?从岗位调研到权益维护

面对“兼职需不需要证”的困惑,兼职者可按以下步骤理性决策:

第一步:查清岗位“法定资质”。通过“国家职业资格目录”“行业主管部门官网”查询岗位是否属于准入类职业资格(如法律明确规定需持证上岗的),若属于,必须考取法定证书;若不属于,再判断企业“内部办证”的合理性(如是否收费、是否为上岗必要条件)。

第二步:明确用工性质与协议内容。兼职前务必与企业签订书面协议,明确工作内容、时长、报酬、安全责任等条款。若岗位需资质,协议中应注明“企业需核实资质真实性”“因资质问题导致的纠纷由企业承担”等条款,避免“甩锅”劳动者。

第三步:优先选择“合规用工平台”。通过正规平台(如政府推荐的家政平台、知名招聘网站)寻找兼职,企业资质、岗位要求通常更透明;对“高薪低门槛”“无需资质”的兼职广告保持警惕,避免陷入违法用工或诈骗陷阱。

第四步:留存凭证,主动维权。兼职期间保留工资条、工作记录、沟通记录等证据,若发生纠纷(如无证上岗被辞退、工资拖欠),可向劳动监察部门投诉、申请劳动仲裁或向法院起诉,用法律武器维护自身权益。

兼职证的必要性,最终指向的是“规范”与“灵活”的平衡。对兼职者而言,它不是“负担”,而是“护身符”——尤其在风险较高的行业,一张合规的资质证书,既是对专业能力的证明,也是权益保障的基石;对市场而言,“兼职证”的规范使用,能淘汰劣质用工,倒逼企业提供更优质的兼职岗位。在灵活就业成为趋势的今天,与其纠结“要不要办证”,不如主动拥抱规范——在规则内实现“灵活”与“保障”的双赢,这才是兼职者立足职场的长久之道。