兼职剪辑练习中,节奏感是决定作品专业度的核心变量,却常因缺乏系统训练沦为“卡点拼接”的表面功夫。想要快速突破,需跳出“多剪即熟练”的误区,从认知重构、刻意练习、场景适配三个维度建立节奏感的底层逻辑。节奏感并非玄学,而是“观众情绪的呼吸”——它串联叙事节奏、视觉节奏与听觉节奏,让信息传递如呼吸般自然张弛,而非机械的镜头堆砌。

一、认知重构:理解剪辑节奏的本质是“情绪流”的把控

多数兼职者在练习时陷入“技术陷阱”:过度关注转场特效、调色风格,却忽略节奏的本质是“引导观众情绪的流动”。真正的节奏感,是让观众在特定时间内产生预期的情绪波动——比如短视频前3秒需要“抓眼球”(紧张/好奇),中间1分钟需要“信息密集”(清晰/专注),结尾10秒需要“情绪留白”(共鸣/记忆)。这种“情绪流”的构建,需同步驾驭三个维度:

叙事节奏是骨架,即信息密度的分布。例如知识类短视频,需用“问题抛出—案例拆解—结论总结”的三段式结构,每个环节的镜头时长需匹配信息复杂度:核心观点用3-5秒中景镜头强化,案例细节用1-2秒特写镜头聚焦,避免信息过载导致观众疲劳。

视觉节奏是血肉,即镜头运动的韵律。动态画面(如运动镜头、快速切换)与静态画面(如固定镜头、慢镜头)的交替需符合内容气质。例如旅行vlog,用“航拍远景(舒缓)—人物中景(活泼)—特写细节(细腻)”的节奏组合,模拟观众“远观—近看—触摸”的视觉体验,而非全程快剪导致视觉疲劳。

听觉节奏是灵魂,即音乐、音效与画面的共振。音乐的情绪曲线需与画面剪辑点同步:高潮部分用强鼓点配合快速切换的镜头,过渡部分用舒缓旋律配合慢镜头或空镜,音效(如环境音、动作音)则需在剪辑点“卡准”,比如人物抬手的瞬间配合“衣物摩擦”音效,增强真实感与代入感。

二、刻意练习:用“最小训练单元”突破节奏瓶颈

兼职练习的核心矛盾是“时间碎片化”与“节奏感养成需系统性”的冲突。解决方法是将“完整作品练习”拆解为“最小训练单元”,每天投入30分钟针对性训练,实现“量变到质变”的跨越。

镜头时长控制训练:找1段1分钟的生活素材(如做饭、散步),用“倒推法”设计节奏:前5秒必须设置“视觉钩子”(如食材特写、人物表情),中间40秒按“信息重要性”分配时长(核心步骤3-5秒/镜头,辅助步骤1-2秒/镜头),结尾15秒用“情绪升华镜头”(如成品展示、微笑特写)。反复剪辑对比,观察不同时长组合下观众的注意力留存率——手机剪辑软件的“完播率数据”就是最好的反馈。

音乐-画面匹配练习:建立“音乐情绪库”,按“舒缓/欢快/紧张/激昂”分类,每类选取3-5首不同节奏的音乐(如舒缓类用钢琴曲、自然白噪音;欢快类用流行电子、轻快吉他)。用同一素材(如舞蹈片段)匹配不同音乐,体会“音乐节拍=剪辑点”的基本规则:强拍处切入镜头,弱拍处切换场景,副歌部分用快速剪辑增强冲击力。训练时关闭原声,仅用音乐引导剪辑,逐步培养“听觉驱动视觉”的节奏直觉。

叙事节奏拆解训练:选取3个不同领域的优秀作品(如TED演讲、电影预告片、产品广告),用“时间轴标记法”分析其节奏分布:标记出“开场钩子”“核心信息点”“情绪转折点”“结尾记忆点”的时间节点,统计每个环节的镜头数量与时长占比。例如电影预告片通常在0-15秒设置“冲突场景”(3-4个快速镜头),15-45秒展开“人物动机”(4-6个中景镜头),45-60秒推向“高潮悬念”(2-3个强冲击镜头),这种“黄金节奏公式”可直接迁移到兼职项目中。

三、场景适配:兼职项目中的节奏差异化策略

兼职剪辑常面临“项目类型杂、需求不明确”的挑战,需根据不同场景调整节奏策略,避免“一套节奏走天下”。

短视频内容(如vlog、知识科普):节奏需“短平快”,核心是“前3秒留人,中间1分钟锁人,最后10秒让人记住”。例如美妆教程vlog,开场用“高光特写+‘3秒get同款妆容’”文案钩子,中间步骤用“产品展示(1秒)+手法演示(3秒)+效果对比(2秒)”的快节奏剪辑,结尾用“产品全景+‘关注看更多’”引导互动,全程镜头时长不超过5秒,符合短视频平台的“碎片化观看习惯”。

宣传片/纪录片类内容:节奏需“张弛有度”,核心是“情绪递进的真实感”。例如企业宣传片,开头用“空镜+背景音乐”建立氛围(舒缓,5-8秒),中间用“人物采访+场景展示”交替推进(中速,3-5秒/镜头),高潮部分用“数据可视化+快速镜头”增强冲击力(快速,1-2秒/镜头),结尾用“logo定格+slogan”收尾(舒缓,3-5秒),通过“舒缓—中速—快速—舒缓”的节奏变化,传递“专业—活力—信赖”的品牌情绪。

电商直播切片:节奏需“强刺激”,核心是“制造购买冲动”。直播切片需突出“产品痛点+解决方案+限时优惠”三要素,镜头时长控制在1-3秒:痛点镜头用“人物皱眉+问题文字”(1秒),解决方案用“产品特写+使用效果”(2秒),优惠信息用“价格跳动+‘立即下单’字幕”(1秒),通过高频次、短时长的节奏轰炸,激发观众的即时消费欲望。

四、避坑指南:兼职练习中破坏节奏感的3个常见误区

误区1:过度依赖转场特效:认为“转场越多节奏越快”,实则转场是“节奏的润滑剂”而非“加速器”。频繁使用闪黑、缩放等特效会打断视觉连续性,让节奏显得生硬。正确做法是:用“J-cut/L-cut”(声音先行或滞后过渡)实现音频与画面的无缝衔接,用“匹配剪辑”(如动作、形状匹配)让镜头切换自然流畅,仅在情绪转折点(如场景切换、时间跳跃)使用转场特效。

误区2:忽视“留白”节奏:追求“全程无停顿”,导致观众信息过载。节奏的“快”与“慢”需交替,留白(如空镜、静帧)是“情绪缓冲带”。例如情感类短视频,在高潮台词后插入1-2秒的环境空镜(如雨滴、落叶),给观众“情绪消化时间”,反而能强化记忆点。

误区3:镜头时长“一刀切”:认为“特写=短镜头,全景=长镜头”,忽略内容需求。镜头时长需根据“信息重要性”调整:核心信息(如产品卖点、关键台词)即使全景也可延长至5-8秒,让观众看清细节;辅助信息(如过渡场景、背景画面)即使特写也可缩短至1秒,避免拖沓。

五、工具辅助:用技术手段加速节奏感训练

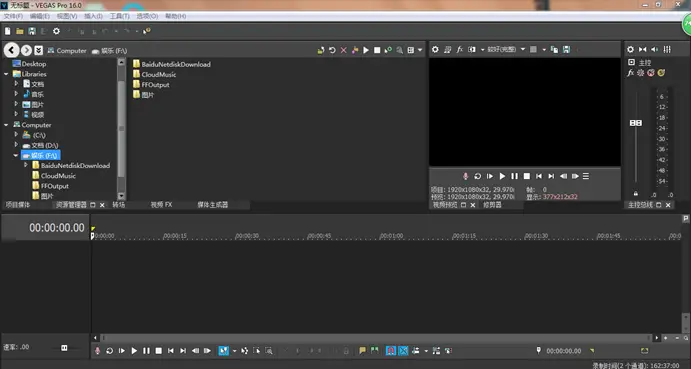

剪辑软件的“可视化工具”:Premiere的“波形图”可直观显示音频节奏,在波形峰值处剪辑画面,能实现“音乐鼓点=镜头切换”的精准匹配;剪映的“节奏感”功能,会自动标记音乐节拍点,帮助新手快速找到剪辑节奏。

AI辅助分析工具:如“飞瓜数据”“新抖”等平台,可分析同类高完播率视频的“镜头时长分布”“剪辑点密度”,为兼职者提供“节奏参考模板”;AI配音工具的“语速调节”功能,可帮助测试不同叙事节奏下的信息传递效率(如快语速配合快镜头,慢语速配合慢镜头)。

兼职剪辑练习中,节奏感的提升不是“量”的堆砌,而是“质”的觉醒——当你开始用“观众心跳”而非“剪辑时长”衡量作品,每个镜头的切换都将成为情绪的脉搏。在碎片化的练习时间里,抓住节奏的本质,让每一次兼职项目都成为节奏感的进阶阶梯,专业度便会自然生长。