兼职工作已成为当代劳动力市场的重要组成部分,尤其对大学生、职场新人及灵活就业群体而言,其低门槛、时间灵活的特性提供了额外的收入来源和职业体验机会。然而,在兼职市场蓬勃发展的背后,兼职工作中常见的隐患正逐渐凸显,这些隐患不仅损害兼职者的合法权益,更可能对人身安全、财产权益乃至心理健康造成长期影响。如何有效预防这些隐患,成为保障灵活就业者权益、促进兼职市场健康发展的关键命题。

一、兼职工作中的常见隐患:多维风险交织的现实困境

兼职隐患的复杂性源于其非正规性、信息不对称及权益保障缺失等多重因素,具体可从法律、人身、财产及心理四个维度展开分析。

法律隐患:权益保障的“灰色地带”

法律风险是兼职者面临的最普遍隐患。由于兼职关系的临时性,许多用人单位以“短期合作”“项目制”为由,拒绝签订书面劳动合同或协议,仅通过口头约定工作内容与报酬。一旦发生纠纷,兼职者往往因缺乏书面证据而陷入维权困境。此外,部分企业故意模糊“兼职”与“全职”的界限,要求兼职者承担全职工作职责却未缴纳社保,或在加班、工伤等问题上推卸责任。例如,某餐饮企业要求兼职员工每日工作10小时却未支付加班费,员工受伤后被认定为“非劳动关系”,无法享受工伤保险待遇。更有甚者,利用兼职者法律意识薄弱,签订“霸王条款”,如“自愿放弃社保”“工伤自负”等,严重违反《劳动合同法》的强制性规定。

人身安全隐患:工作环境与职业健康的隐形威胁

兼职工作的人身安全风险常被忽视,尤其对于需要线下作业的兼职岗位。例如,工厂流水线兼职可能因操作不规范导致机械伤害;外卖骑手兼职面临高强度的交通风险,平台算法驱动的配送时限使超速、闯红灯成为常态;夜间兼职(如便利店收银、酒吧服务)则可能遭遇抢劫、骚扰等暴力威胁。此外,部分兼职岗位存在职业健康隐患,如长期接触粉尘、噪音的兼职工人,或需长时间站立导致下肢静脉曲张的服务业从业者,这些健康损害往往因缺乏岗前培训和防护措施而累积爆发。

财产隐患:经济陷阱与信息泄露的双重风险

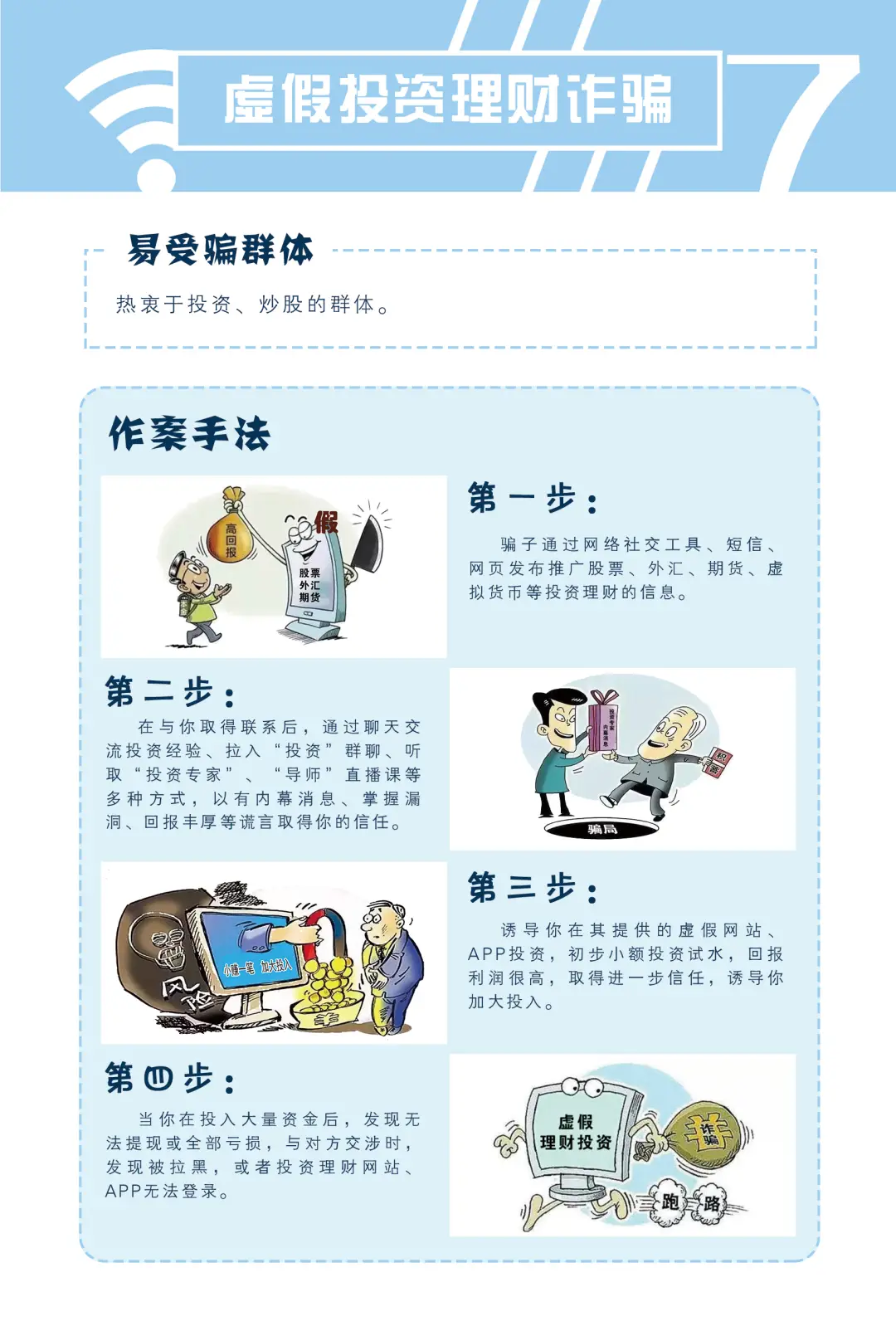

财产隐患主要表现为经济欺诈和信息泄露两类。经济欺诈形式多样:一是“押金陷阱”,以“服装费”“培训费”“保证金”为由收取费用后失联;二是“虚假薪酬”,完成工作后以“质量不达标”“客户投诉”为由克扣或拖欠工资;三是“传销式兼职”,以“拉人头”“发展下线”为实质,要求兼职者缴纳“入门费”并购买高价产品。信息泄露则更为隐蔽,部分兼职岗位(如数据标注、客服话术整理)要求提供身份证、银行卡等敏感信息,甚至诱导授权手机通讯录、社交账号权限,导致个人信息被非法贩卖或用于诈骗。某“线上刷单”兼职案中,受害者因泄露银行卡信息被盗刷数万元,这类案例在兼职市场中屡见不鲜。

心理隐患:高压环境与身份认同的失衡

兼职工作虽看似“轻松”,实则可能引发心理问题。一方面,高强度、重复性的劳动易导致职业倦怠,如流水线兼职的枯燥感、客服兼职的辱骂压力,长期积累可能引发焦虑、抑郁等情绪障碍。另一方面,兼职者在职场中常处于“边缘人”地位:与全职员工同工不同酬、缺乏晋升通道、被排除在团队活动之外,这种身份认同失衡可能削弱自我价值感。尤其对于学生兼职者,学业与工作的冲突、对未来的迷茫感叠加,更容易产生心理压力。

二、有效预防隐患:构建个人、平台与社会的协同防护网

预防兼职隐患需要兼职者提升自我保护意识、用人单位履行主体责任,同时依赖平台监管与社会支持,形成多层次防护体系。

个人层面:强化风险识别与自我保护能力

兼职者是预防隐患的第一责任人,需从“事前、事中、事后”全流程构建防护机制。事前,应通过正规渠道获取兼职信息(如政府就业平台、知名招聘网站),对“高薪轻松”“日结暴利”等异常招聘保持警惕,避免轻信“熟人推荐”或非正规群聊信息。同时,主动核实企业资质,通过“国家企业信用信息公示系统”查询注册信息,拒绝“无证经营”的岗位。签订协议时,务必明确工作内容、时长、报酬标准、支付方式及双方权利义务,对“免责条款”“模糊表述”提出修改,必要时可寻求法律咨询。事中,保留工作证据(如考勤记录、工作沟通记录、工资转账凭证),发现安全隐患(如工作环境危险、工资拖欠)及时止损,优先脱离危险环境。事后,若发生权益受损,可通过劳动监察部门投诉、申请劳动仲裁或向法院起诉,法律对“非全日制用工”也有明确规定,兼职者并非“无权可依”。

用人单位层面:履行主体责任,规范用工行为

用人单位应摒弃“低成本用工”思维,将兼职者纳入规范化管理。首先,必须签订书面协议,明确双方法律关系,无论是“劳务合同”还是“劳动合同”,都应包含核心条款,避免口头约定。其次,保障劳动报酬与基本权益,按时足额支付工资,不得以任何形式克扣;提供必要的劳动保护,如岗前培训、安全防护设备,对存在风险的岗位购买意外险。最后,尊重兼职者人格尊严,避免歧视性待遇,营造平等的工作环境。例如,部分连锁餐饮企业为兼职员工统一购买意外险,并设置“兼职全职同工同酬”的薪酬体系,既降低了用工风险,也提升了员工归属感。

平台与社会层面:完善监管机制与支持体系

作为兼职信息的主要载体,招聘平台需强化审核与监管责任:建立企业“信用评级”制度,对存在欺诈记录的平台或企业进行下架;设置“兼职风险提示”板块,曝光常见骗局;开通“投诉绿色通道”,对用户举报的虚假信息、违规岗位快速响应。政府部门则应加强劳动监察力度,定期开展专项整治行动,打击“押金诈骗”“欠薪逃薪”等违法行为;针对新兴兼职形态(如直播带货、网约车服务),出台针对性法规,明确平台与劳动者的权责边界。此外,社会层面可通过公益普法活动(如校园讲座、社区宣传)提升兼职者法律意识,鼓励工会、公益组织为兼职者提供法律援助和心理疏导,构建“政府监管+平台自律+社会支持”的协同治理生态。

兼职工作的本质是劳动力市场的灵活补充,其健康发展离不开对隐患的有效预防。对个人而言,警惕风险、理性选择是前提;对用人单位而言,诚信守法、规范用工是基础;对社会而言,完善制度、强化监管是保障。唯有三方协同发力,才能让兼职者在获得经济收益与职业成长的同时,远离隐患侵害,真正实现“灵活就业”的价值与意义。