兼职工作到底能带来什么好处?如何开始?在灵活就业逐渐成为主流趋势的当下,这个问题不再仅是学生或职场新人的“附加题”,而是越来越多主动选择者的“必修课”。兼职的本质是“时间与技能的碎片化变现”,但其价值远不止于赚取零花钱——它是一面镜子,照见个人能力的边界;一座桥梁,连接不同职业生态;更是一把钥匙,解锁多元人生的可能性。要真正理解兼职的意义,需先穿透“打零工”的表层认知,深入其带来的结构性价值,再以系统化方法开启这段探索之旅。

一、兼职工作的多维价值:从“赚钱工具”到“成长加速器”

兼职的好处并非单一维度的经济补偿,而是一个涵盖能力、认知、资源与心理的复合价值体系。对处于不同人生阶段的人而言,这些价值的权重各有侧重,但核心逻辑一致:通过跳出单一环境,获得增量成长。

1. 技能的“跨场景迁移”与“精准强化”

职场中,技能的价值在于“可迁移性”,而兼职恰好提供了迁移的试验场。一名程序员白天从事后端开发,晚上兼职接UI设计单子,不仅锻炼了审美能力,更理解了“技术如何服务于用户体验”——这种跨领域认知,正是单一岗位难以提供的。对学生而言,兼职更是“技能试错”的低成本方式:师范生通过家教实践授课技巧,市场营销专业学生在奶茶店运营中学习用户画像分析,这些经历比课堂案例更鲜活,直接转化为简历上的“可验证能力”。

2. 经济层面的“主动掌控”与“风险对冲”

在收入波动加剧的今天,兼职成为个体对冲经济风险的重要工具。对职场人而言,一份稳定的副业能对冲主业降薪、裁员的风险;对自由职业者,多类型兼职组合能平衡收入周期(如设计接单淡季时通过线上兼职补充现金流)。对学生群体,兼职收入不仅是“生活费来源”,更是“财商启蒙”——通过合理规划兼职所得,学会预算管理、价值判断,甚至积累第一笔创业启动资金。

3. 人脉的“破圈连接”与“信息差消弭”

兼职的本质是“进入一个临时社群”,而社群必然带来信息与人脉的流动。一名传统行业员工在周末兼职做活动策划,可能接触到互联网公司的运营逻辑;一名大学生在社区兼职做志愿者,能链接到公益组织、政府机构等不同圈层的资源。这些看似“无用”的连接,往往在未来某个节点转化为“关键信息”——比如兼职中结识的同行,可能成为跳槽时的内推人;跨界交流中获得的启发,可能成为创业的切入点。

4. 职业方向的“低成本试错”与“心理锚点”

“转行焦虑”是现代职场人的普遍困境,而兼职提供了“不离职试错”的可能性。一名想从行政转向新媒体运营的职场人,可以先兼职运营小红书账号,测试内容创作能力;一名教师对心理咨询感兴趣,可通过兼职心理热线积累实践经验。这种“轻投入试错”能帮助个体在真实场景中验证职业适配度,避免盲目转行带来的沉没成本。同时,兼职过程中的“正向反馈”(如用户认可、收入增长)能成为心理锚点,增强转型信心。

5. 个人成长的“反脆弱能力”构建

兼职带来的不确定性,恰恰是锻炼“反脆弱能力”的最佳场景。如何平衡主业与兼职的时间?如何应对临时变更的工作要求?如何在多个任务中优先级排序?这些问题迫使个体提升时间管理、抗压能力、沟通协调等“软技能”。正如经济学家塔勒布所言,“反脆弱”不是抵抗风险,而是从波动中获益——兼职经历,正是让个体在“小波动”中学会适应与成长,为未来面对“大风险”积累韧性。

二、开启兼职之旅:从“定位”到“落地”的系统化路径

理解兼职的价值后,“如何开始”便成为关键。盲目跟风只会陷入“耗时低效”的陷阱,科学的兼职开启流程需经历“自我定位—渠道筛选—风险规避—动态优化”四个阶段,每一步都需理性决策。

1. 自我定位:明确“为什么做”与“能做什么”

开启兼职的第一步,不是“找机会”,而是“向内看”。需回答两个核心问题:目标是什么?(赚钱、技能提升、人脉拓展、职业试错);优势是什么?(技能、时间、资源)。目标决定方向:若以赚钱为核心,需优先选择“时薪高、门槛低”的兼职(如外卖配送、线上问卷);若以技能提升为目标,则需选择“能接触核心业务”的兼职(如项目助理、内容实习生)。优势决定可行性:擅长沟通的可选销售、客服类兼职;有创意的可选设计、写作类兼职;时间碎片化的可选线上远程兼职。

2. 渠道筛选:从“低信任成本”到“高价值匹配”

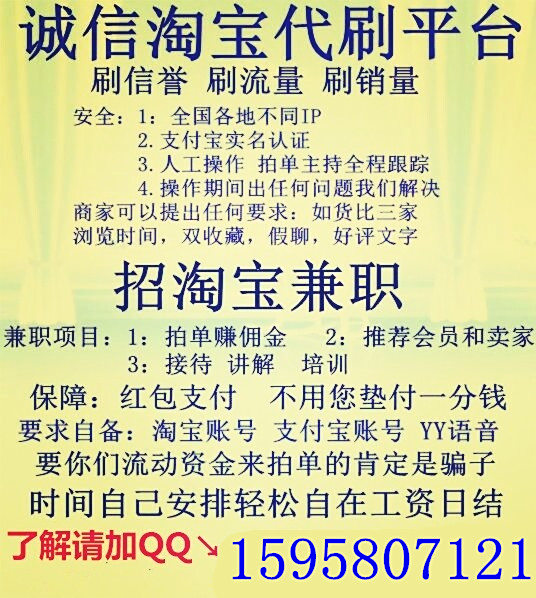

找到定位后,需通过可靠渠道接触兼职信息。线上渠道中,垂直平台更专业:如“猪八戒网”适合创意设计类兼职,“实习僧”偏向学生群体,“小红书/豆瓣兼职小组”需警惕信息真实性;招聘平台(如BOSS直聘、智联招聘)的“兼职/实习”板块,企业认证度较高,适合长期兼职。线下渠道中,校友群、朋友圈推荐往往“信任成本更低”,社区公告栏、商超招聘海报则适合本地化兼职(如促销员、理货员)。需注意:避免通过“非正规中介”缴费,警惕“高薪轻松”的虚假诱惑(如刷单、打字员)。

3. 风险规避:守住“法律底线”与“时间红线”

兼职过程中,风险防控比“多赚几百元”更重要。法律层面,务必签订兼职协议(即使口头约定,也要保留聊天记录、转账凭证),明确工作内容、时长、薪酬标准,避免“被白嫖”或“劳动纠纷”;时间层面,需用“时间成本核算”替代“绝对时长”——例如,一份时薪50元但通勤2小时的兼职,实际时薪可能不足20元,不如选择远程兼职。此外,需警惕“兼职陷阱”:如要求交押金、培训费、提供银行卡密码的,99%是骗局;涉及“灰色产业”的兼职(如数据造假、违规推广),不仅违法,还会影响个人征信。

4. 动态优化:从“完成”到“精进”的迭代

兼职不是“一锤子买卖”,而需持续复盘优化。每月评估三个维度:价值匹配度(是否达到初始目标?技能是否提升?收入是否符合预期?);时间性价比(投入时间与产出是否成正比?);可持续性(是否影响主业健康?是否产生负面情绪?)。根据评估结果调整策略:若某兼职“耗时低价值高”,可增加投入;若“高耗能低回报”,及时止损;若发现“更适合自己”的方向,可主动切换赛道。这种“动态优化思维”,能让兼职从“被动赚钱”升级为“主动成长工具”。

三、回归本质:兼职是“人生实验”,而非“救命稻草”

兼职工作的终极价值,不在于“多一份收入”,而在于“多一种可能性”。它让个体跳出“单一职业身份”的束缚,在多元实践中更清晰地认识自己——你擅长什么?热爱什么?能承受什么?这些问题的答案,将成为未来职业选择的“指南针”。

但需警惕:兼职不是解决所有问题的“救命稻草”。若因兼职过度透支精力导致主业下滑,或盲目追求“副业赚钱”而迷失方向,便违背了其“成长辅助”的初衷。真正的兼职智慧,是在“主业深耕”与“副业探索”间找到平衡点,让两者形成“能力互补”而非“资源内耗”。

在这个充满不确定性的时代,兼职工作为我们提供了一种“主动应对变化”的姿态——它不是职业规划的“备选项”,而是人生体验的“扩展包”。当你带着明确目标开启兼职之旅,每一次任务执行都是技能的打磨,每一次人际连接都是资源的积累,每一次自我复盘认知的升级。这,或许就是兼职工作最珍贵的意义:在探索中成为更立体、更有韧性的自己。