兼职工作者意外保险的购买决策权,正成为灵活就业时代最模糊的权责边界之一。当外卖骑手在配送途中摔伤,当兼职讲师突发疾病倒讲台,当家政服务阿姨被宠物划伤——谁来决定是否投保、投多少保、保什么,往往比事故本身更难厘清。这种决策权的分散与缺位,不仅让保障沦为“空中楼阁”,更让数千万兼职劳动者的权益悬于一线。购买决策权的归属,本质是劳动价值保障责任的分配问题,其背后折射出法律界定、市场逻辑与个体认知的多重博弈。

一、决策权归属的现状:四重主体的模糊博弈

当前兼职工作者意外保险的购买决策权,分散在个人、用工单位、平台型雇主与保险公司四类主体中,形成“谁都管一点、谁都不全管”的混沌状态。

从个人视角看,兼职工作者多为收入敏感群体,对“额外支出”天然抵触。某调研显示,62%的兼职从业者认为“意外险是可选消费”,仅18%会主动购买。这种认知源于对保障价值的低估——他们更关注“当下收入”而非“未来风险”,加之对保险条款的理解障碍,个人主动决策的比例极低。

用工单位层面,责任边界取决于用工关系的性质。传统兼职模式下,若签订劳务协议且明确约定工伤责任,单位可能作为决策主体购买保险;但更多情况下,单位以“非全日制用工”“无固定劳动关系”为由,将保险责任推给个人。某餐饮店老板直言:“兼职服务员按小时计薪,如果还要强制买保险,人力成本至少增加15%,小店根本扛不住。”

平台型雇主的决策权则更复杂。外卖、出行、直播等平台经济中,平台通过算法控制劳动过程,却常以“信息中介”自居规避责任。尽管部分平台为骑手、司机购买“意外险”,但多为基础保障(保额仅50万-100万),且保费从劳动者收入中代扣,本质上剥夺了个人选择权。更值得警惕的是,平台通过“强制捆绑”将保险与接单权限挂钩,劳动者“被动决策”现象普遍。

保险公司作为产品供给方,本应通过产品设计引导决策,却因市场定位偏差陷入“两难”。一方面,针对兼职群体的定制化产品稀缺——现有意外险多覆盖标准就业人群,缺乏“按单投保”“按天缴费”等灵活选项;另一方面,销售渠道过度依赖中介,导致信息传递失真,消费者难以自主判断。

二、决策权模糊的痛点:保障缺失与责任转嫁

决策权归属不清的直接后果,是保障责任的“真空”与“转嫁”。某人力资源公司数据显示,2023年兼职劳动者意外事故中,仅23%获得足额保险赔付,56%需自行承担医疗费用,剩余21%则陷入单位与平台的“责任扯皮”。

这种转嫁在高风险行业尤为突出。建筑兼职焊工老李的经历颇具代表性:他在工地作业时从脚手架摔落,导致右腿粉碎性骨折,医疗费花费12万。包工头以“没签合同”拒绝赔偿,施工方称“已通过劳务公司买保险”,而劳务公司坚称“保险仅覆盖全日制员工”。最终,老李不得不通过法律维权,耗时8个月才拿到部分赔偿,其中保险赔付不足30%。

更深层的矛盾在于,决策权模糊加剧了“劣币驱逐良币”。负责任的用工单位若主动为兼职者购买保险,将增加用人成本,在市场竞争中处于劣势;而平台若提供高保障保险,可能因保费上涨导致劳动者流失。这种“逐底竞争”使得兼职意外保险的保障水平长期在低位徘徊。

三、影响决策权归属的核心因素:法律、市场与认知的三重枷锁

决策权为何难以明确?根源在于法律界定滞后、市场机制失灵与个体认知薄弱的三重制约。

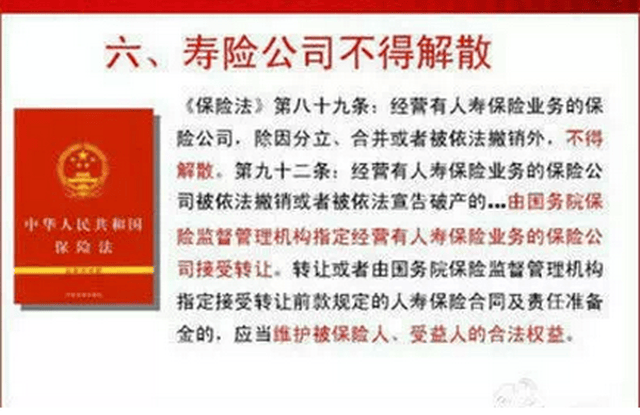

法律层面,现行《工伤保险条例》明确覆盖“建立劳动关系的职工”,但对兼职、零工等非标准就业的保障规定模糊。2021年《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》虽提出“平台企业要引导从业者依法参加社会保险”,但“引导”缺乏强制力,导致平台用工责任难以落地。法律责任的模糊,直接导致决策主体缺位。

市场层面,保险产品与兼职需求存在“错配”。兼职劳动者具有“高流动性、低收入、高频次短时用工”特征,而传统意外险多为“年缴制、固定保额”,门槛较高。某保险从业者坦言:“开发一款针对兼职的‘按单险’,保费低至每单0.5元,但核保、理赔成本反而更高,保险公司缺乏动力。”市场供给不足,进一步压缩了个人决策的空间。

认知层面,兼职工作者对“风险概率”与“保障价值”的判断存在偏差。行为经济学中的“可得性启发”理论解释了这一现象:人们更容易被“近期发生”的风险事件影响决策,而意外风险具有“小概率、高损失”特征,导致个体低估其重要性。某家政平台培训师发现,即使免费提供意外险,仍有40%的阿姨认为“花钱买保险不划算”。

四、破局方向:构建“权责利对等”的决策机制

破解兼职工作者意外保险决策权困境,需从法律强制、市场创新、技术赋能三方面发力,构建“多元主体共担、风险与价值匹配”的决策生态。

法律层面需明确“强制性基础保障+自愿性补充保障”的双层框架。 借鉴德国“法定工伤保险+商业保险补充”模式,针对兼职劳动者设立“基础意外险”,由用工单位或平台按用工时长强制缴纳保费,保额覆盖基本医疗与伤残赔偿;同时允许个人根据职业风险自主选择补充险,如高危行业可附加“高额意外医疗险”。这种“强制兜底+自愿升级”的模式,既能保障基本权益,又能尊重个体选择权。

市场层面需推动保险产品“场景化、碎片化、个性化”创新。 保险公司应深入兼职场景开发定制产品:外卖骑手可投保“单程意外险”,保额与配送单量挂钩;兼职主播可购买“直播时段险”,覆盖设备意外与人身伤害;家政服务员可选择“雇主责任险+自身意外险”组合。通过“按需投保、按量计费”,降低参保门槛,让个人决策更灵活。此外,可探索“保险+服务”模式,如为购买意外险的兼职者提供免费急救培训、法律援助等增值服务,提升产品吸引力。

技术赋能可实现决策过程的“透明化与智能化”。 平台可通过大数据分析不同兼职岗位的风险等级,自动匹配基础保险方案,并向劳动者清晰展示保费构成与保障范围;个人可通过“保险小程序”一键对比不同产品,根据收入情况动态调整保额。区块链技术的应用还能确保理赔流程可追溯,减少责任扯皮。某互联网保险平台试点的“AI保险顾问”已显示效果:通过智能问答引导,兼职劳动者的自主决策率提升至41%。