兼职被骗了,能投诉吗?答案是肯定的——法律对兼职劳动者的权益保护从未缺位,投诉不仅是维权途径,更是对不法行为的有效遏制。近年来,随着灵活就业的普及,兼职市场持续扩张,“兼职被骗”的投诉案例也同步攀升。不少求职者轻信“高薪轻松”的兼职广告,最终不仅没拿到报酬,反而可能陷入“押金骗局”“刷单陷阱”“虚假用工”等圈套。面对这样的困境,系统了解投诉流程、掌握维权方法,是每个兼职求职者的“必修课”。

一、兼职被骗的法律依据:权益并非“无处申冤”

兼职关系虽不同于正式劳动关系,但本质上属于劳务关系或事实劳动关系,受《民法典》《劳动合同法》《消费者权益保护法》等多部法律保护。根据《民法典》第119条规定,当事人一方不履行合同义务或者履行义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。若兼职方提供了实际劳动,用工方未按约定支付报酬,即构成违约,劳动者有权要求支付报酬及逾期利息。

若涉及诈骗行为,如以“兼职”为名收取押金、培训费后失联,或通过“刷单”“点赞”等虚假任务诱导受害人垫付资金,则触犯《刑法》第266条诈骗罪,受害人可向公安机关报案,追究刑事责任。此外,《消费者权益保护法》也明确,经营者提供商品或服务有欺诈行为的,消费者有权要求“退一赔三”。因此,“兼职被骗”绝非“个人倒霉”,而是法律明确规制的侵权行为,投诉维权有充分依据。

二、投诉前的准备:用证据筑牢维权基石

“没有证据,投诉就是空谈。”兼职被骗后,首要任务是系统收集证据,确保维权主张有事实支撑。需准备的核心证据包括:

1. 招聘信息证据:兼职平台的岗位发布截图(含岗位名称、薪资、工作内容、联系方式)、招聘广告链接、中介承诺的聊天记录等,证明用工方存在“招聘”行为及具体承诺。

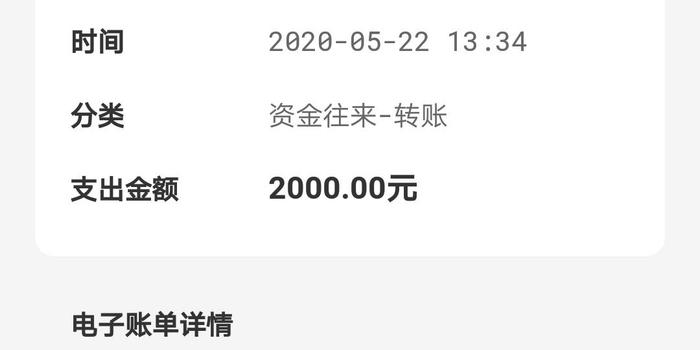

2. 劳务过程证据:与用工方的沟通记录(微信、QQ、短信等,含工作安排、任务要求、薪资确认)、工作成果截图(如完成的任务、打卡记录、工作文件)、转账记录(如押金、培训费垫付凭证),证明已提供劳务且存在金钱往来。

3. 对方身份信息:用工方的姓名、手机号、微信号、公司名称(如有)、营业执照(可通过“天眼查”“企查查”核实注册信息),确保投诉对象明确。

4. 损失证明:因被骗产生的直接经济损失,如押金转账记录、交通费(需与兼职相关)、误工费(可提供收入证明)等。

值得注意的是,电子证据需保持原始性(如未编辑的聊天记录、完整转账截图),必要时可进行公证,增强证据效力。

三、投诉渠道全流程:多路径并行,精准维权

根据被骗性质(劳务纠纷/刑事诈骗)和用工方类型(平台/个人/企业),投诉渠道需“对症下药”。以下是核心投诉路径及具体操作:

1. 线上平台投诉:优先选择“平台内维权”

若兼职通过线上平台(如58同城、兼职猫、BOSS直聘、抖音兼职号等)接洽,应优先通过平台投诉机制处理。大多数正规平台设有“举报中心”“投诉入口”,提交证据后,平台会根据《用户服务协议》对违规方进行下架信息、封禁账号、冻结资金等处理。

- 操作步骤:登录平台→找到对应兼职信息→点击“举报”或“投诉”→选择“虚假招聘”“未支付报酬”等理由→上传证据→等待平台审核(一般1-7个工作日)→若平台处理不力,可向平台所在地的网信办(12377.cn)或通信管理局投诉。

- 优势:平台对入驻方有管理责任,处理效率较高,尤其适用于“虚假岗位”“中介跑路”等情形。

2. 劳动保障监察部门:针对“事实劳动关系”维权

若兼职工作具有“持续性、稳定性”(如每周固定工作3天以上、接受单位考勤管理、遵守单位规章制度),可能构成“事实劳动关系”,可向当地人社局劳动保障监察大队投诉。

- 操作步骤:携带身份证、证据材料(复印件)→前往用工所在地或注册地的劳动保障监察大队→填写《投诉登记表》→提交材料→监察部门会在60个工作日内调查处理,责令用工方支付报酬或赔偿。

- 适用场景:如商场导购、餐厅服务员、企业实习生等长期兼职,若对方拖欠工资,劳动监察部门有权介入调解甚至行政处罚。

3. 公安机关:刑事诈骗的“终极武器”

若涉及“以兼职为名实施诈骗”(如收取押金后失联、虚假刷单要求垫付资金、虚假招聘卷款跑路),应立即报警,由公安机关刑事立案侦查。

- 操作步骤:拨打110或前往就近派出所→提交证据材料→做笔录→警方会根据《公安机关办理刑事案件程序规定》立案,若诈骗金额达3000元以上(各地标准略有差异),可追究刑事责任;金额不足3000元的,可按治安案件处理,处以拘留、罚款。

- 关键提示:区分“劳务纠纷”和“刑事诈骗”是核心——前者是“干完活不给钱”,后者是“根本没打算给钱”(如虚假岗位、收取费用后失联)。若怀疑对方存在诈骗故意,务必优先报警,避免错过刑事追诉时效(一般为5年,数额巨大或情节严重的为10年-20年)。

4. 消费者协会与12315:应对“欺诈型兼职”

若兼职过程中,用工方存在“虚假宣传”“价格欺诈”等行为(如承诺“日薪500元”,实际只发50元;以“培训”为名强制收费却不提供培训服务),可向消费者协会(12315平台)投诉。

- 操作步骤:登录12315官网、APP或拨打12315→选择“我要投诉”→填写投诉信息(被投诉方信息、诉求、证据)→提交→消协会在7个工作日内调解,若调解不成,可支持消费者向法院起诉。

- 适用场景:中介机构、培训机构的“兼职陷阱”,尤其适用于“消费型兼职”(如付费兼职课程、会员制兼职平台)。

5. 法院诉讼:最后的“维权堡垒”

若以上途径均无法解决(如用工方拒不履行调解协议、平台推诿责任),可向法院提起诉讼。针对兼职报酬纠纷,可适用“小额诉讼程序”(标的额不超过当地上年度就业人员年平均工资30%),审理期限一般为3个月,且一审终审,成本低、效率高。

- 操作步骤:向用工所在地或合同履行地的基层法院提交起诉状→附证据材料→法院受理后开庭审理→判决生效后可申请强制执行。

- 优势:判决具有强制执行力,若对方拒不支付,可申请法院查封、扣押其财产。

四、投诉中的注意事项:细节决定维权成败

- 及时止损,避免拖延:发现被骗后,应立即停止支付更多费用(如对方以“保证金”“手续费”为由继续索要),并固定证据——拖延可能导致证据灭失(如聊天记录被删除、对方转移财产)。

- 明确诉求,避免“漫天要价”:投诉时需提出具体、合理的要求(如“要求支付拖欠工资XX元”“退还押金XX元”),而非仅表达“被骗了,帮我解决”,否则可能影响处理效率。

- 保留沟通记录,避免“单方面行动”:与平台、部门沟通时,尽量通过文字形式(邮件、在线客服留言),并保留凭证;若需口头沟通,可录音(需提前告知对方,部分地区规定需经对方同意),避免“口说无凭”。

- 警惕“二次诈骗”:维权过程中,若有人声称“交手续费可优先处理”“内部渠道能追回全部损失”,务必提高警惕——正规部门不会要求提前支付任何费用,此类信息多为诈骗分子利用受害人焦急心理设下的新陷阱。

五、特殊情况应对:当“证据不足”或“对方失联”时

现实中,部分兼职被骗者可能面临“没有书面合同”“对方是个人失联”“工资金额小”等难题。此时需灵活应对:

- 无书面合同:只要有聊天记录、转账凭证、工作成果等证据,仍可证明劳务关系存在——法律并未要求兼职必须签订书面合同,实际履行是关键。

- 对方是个人失联:可通过转账记录中的姓名、手机号,或通过平台查询的注册信息,向公安机关报案;若对方通过微信、QQ联系,可尝试通过“微信支付”功能查看实名信息,或向腾讯申请协助调取。

- 工资金额小:即使拖欠几百元,也应坚持维权——小额报酬纠纷往往是大额诈骗的“前奏”,维权不仅是为自己追回损失,更是对不法行为的震慑。

兼职被骗后,投诉不仅是追回个人损失的途径,更是对兼职市场秩序的维护。每一次成功的维权,都在压缩“黑中介”“诈骗团伙”的生存空间,推动兼职行业向更规范、透明的方向发展。同时,求职者需树立“预防为先”的意识:选择正规平台、拒绝“高薪轻松”陷阱、拒绝提前收费、保留沟通证据——从源头上降低被骗风险。当权益受损时,勇敢拿起法律武器,让“兼职被骗”不再成为求职路上的“痛点”。