读大专期间做兼职,早已不是新鲜事,但如何让兼职真正成为学业之外的“加分项”,而非消耗时间的“无底洞”,却是许多大专生纠结的核心问题。知乎上关于“读大专期间做兼职”的讨论中,高赞回答往往直击本质——兼职不是“赚外快”的简单行为,而是提前介入社会、验证能力、明确方向的“预演”。这些实用建议的背后,藏着对大专生成长路径的深刻洞察:在学历竞争的现实中,实践经验与专业能力的结合,才是破局的关键。

一、兼职的价值:从“赚钱补贴”到“能力投资”的认知升级

知乎上关于“大专生兼职意义”的讨论中,最常被提及的观点是:兼职的价值,取决于你用“学生思维”还是“职场思维”看待它。不少学生最初兼职是为了减轻家庭负担,比如奶茶店服务员、快递分拣等体力型兼职,这类工作门槛低、时间灵活,但长期来看对能力提升有限。而知乎高赞答主@职业规划师Lily 提醒:“如果兼职只能换来‘时薪’,那它只是用时间换钱;如果能换来‘技能点’‘行业认知’‘人脉资源’,才是用时间换未来。” 大专教育本身更侧重“应用型技能”,这意味着学生需要比本科生更早接触真实的工作场景。知乎上一位电商专业的分享者提到,自己大二时在本地小公司做兼职客服,起初只是处理售后投诉,后来主动学习运营逻辑,参与活动策划,最终转岗为兼职运营助理,这段经历让她毕业时顺利拿到心仪offer。这说明,兼职的选择本质是对“未来职业路径”的提前探索——你不需要等到毕业才去试错,在校期间通过兼职验证“自己是否喜欢这个行业”“是否擅长这类工作”,远比盲目跟风更有意义。

二、知乎高赞的兼职选择指南:避开“坑”,抓住“核心能力”

知乎上关于“如何选择兼职”的建议,核心可概括为三个维度:是否与专业相关、是否能提升稀缺技能、是否能积累行业资源。这三点直接决定了兼职的“含金量”。 首先是“专业相关性”。对于机械专业学生,与其发传单,不如找工厂的绘图助理或设备维护兼职;对于护理专业,社区医院的见习或养老院的护理协助,远比餐厅端盘子更能积累临床经验。知乎答主@专科逆袭计划 分享过自己的经历:作为学前教育专业学生,她拒绝了高薪的酒吧兼职,选择在幼儿园做代课老师,虽然时薪低,但系统学习了儿童心理学和教案设计,毕业时以“实践经验丰富”的优势碾压本科生,进入公立幼儿园。 其次是“稀缺技能提升”。在AI时代,重复性体力劳动的价值正在贬值,而数据分析、短视频剪辑、跨境运营等技能却越来越吃香。知乎上“大专生做什么兼职能提升核心竞争力”的问题下,最高赞回答是“做‘可迁移技能’的兼职”:比如学设计的帮小店做海报(提升审美和软件操作能力),学语言的做跨境客服(锻炼沟通和跨文化理解能力),这些技能不仅能在兼职中变现,更能成为简历上的“硬通货”。 最后是“行业资源积累”。知乎职场大V@老张聊职场 强调:“兼职的本质是‘低成本试错’,你接触的人、参与的项目,都可能成为未来求职的‘隐形背书’。”他举例,一位计算机专业学生在兼职时帮小公司搭建了简单的官网,老板后来成了他创业初期的技术合伙人;一位市场营销专业学生在兼职中对接了本地商家,积累的客户资源让她毕业后直接做起了自媒体。好的兼职,能让你提前进入某个行业的“生态圈”,而不仅仅是完成一份工作。

三、时间管理的艺术:让兼职与学业“双向赋能”

“做兼职会影响学习吗?”这是知乎上大专生问得最多的问题。事实上,影响学习的从来不是兼职本身,而是“无序的时间分配”。知乎高赞答主@时间管理达人阿杰 提出“兼职-学业平衡矩阵”:将任务按“紧急-重要”分类,优先完成“专业课作业”“关键兼职任务”,利用碎片时间处理琐事,比如在通勤路上背单词、兼职间隙整理笔记。 他分享过一个具体案例:自己读大专时同时兼顾学业和两份兼职(周末家教+线上文案),但通过“周计划表”和“番茄工作法”,每门专业课成绩保持在班级前十,兼职月收入也突破了3000元。核心逻辑是“效率替代时间”:比如把兼职时间安排在课程较少的下午,晚上留2小时专注学习;利用兼职中学到的“任务拆解法”来规划复习,把大目标分解为“每天背20个专业词”“每周做一套真题”,反而让学习更有条理。 知乎上还有个容易被忽视的建议:学会“拒绝”。不少学生因为“不好意思拒绝”而接下超出能力的兼职,结果导致两头落空。答主@大三学姐说:“我拒绝过三次‘时薪高但需要熬夜’的兼职,因为我知道熬夜会影响第二天的实训课,而实训课的实操技能比一时的兼职收入更重要。”平衡的本质,是分清“短期收益”和“长期价值”——学业是长期价值的根基,兼职是为这个根基添砖加瓦,而非动摇根基。

四、避坑指南:知乎前辈踩过的“兼职雷区”,你不必再走

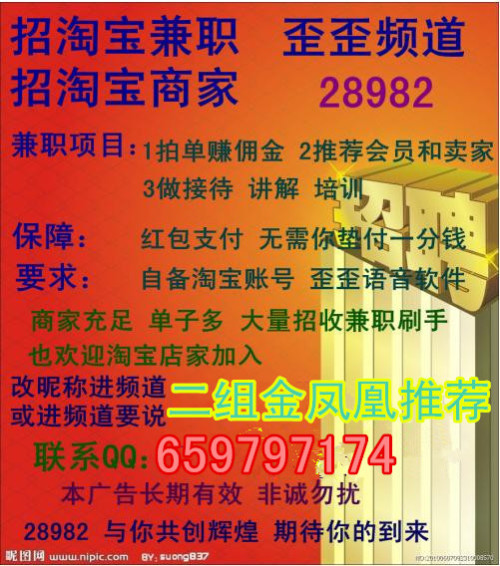

知乎上关于“兼职被骗”的吐槽帖层出不穷,但高赞回答往往不只是“吐槽”,而是提炼出可规避的“雷区”。最常见的是“押金陷阱”:以“服装费”“培训费”为由收取押金,最后以“不合格”为由克扣或拒绝退还。知乎答主@反诈小能手 提醒:“任何需要先交钱的兼职,99%是骗局,哪怕是熟人介绍,也要核实公司资质。” 其次是“廉价劳动力陷阱”:有些企业以“实习”“体验”为名,让学生做大量基础工作却不支付合理报酬,甚至美其名曰“锻炼机会”。对此,知乎上有个经典判断标准:“如果这份工作让正式员工来做需要付费,那么给学生兼职也应该付费——否则你就是在‘用学生身份换成本’。” 最后是“法律意识淡薄”。很多学生兼职不签合同,出现纠纷时维权困难。知乎法律从业者建议:“哪怕是短期兼职,也要保留聊天记录、工作凭证,必要时签订简单协议,明确工作内容、时长、报酬和结算方式。”兼职不仅是能力的试炼场,也是社会规则的初体验,学会保护自己,才能走得更远。

五、从兼职到就业:如何把“经历”变成“简历上的亮点”

知乎上有个热门问题:“兼职经历对找工作有帮助吗?”最高赞回答是:“有帮助,但前提是‘你会写’。”很多学生兼职时做了不少事,但简历上只写“2023.05-2023.08 某奶茶店店员”,HR很难看到价值。正确的做法是用“成果量化”和“能力关联”来包装经历。 比如同样是奶茶店兼职,可以写成:“负责日均300杯的饮品制作与客户沟通,通过优化出餐流程将高峰期等待时间缩短15%,同时主动学习线上运营,协助社群活动策划,带动周复购率提升20%。”这样既体现了执行力、沟通能力,又展示了主动学习和数据思维——这些才是企业真正看重的“底层能力”。 知乎答主@HR小姐姐说:“我们看大专生的简历时,更关注‘你做过什么具体事’‘解决了什么问题’,而不是‘你做过什么兼职’。”她举例,一位应聘电商运营岗位的学生,简历里写“兼职期间负责某宝店铺客服,独立处理售后50+起,通过话术优化将客户满意度从85%提升至98%,并整理出《常见问题应对手册》供团队使用”,这样的兼职经历远胜于“在某公司做文员”的模糊描述。兼职的价值,不在于你“做过”,而在于你“学到了什么”“创造了什么”。

读大专期间做兼职,从来不是“要不要做”的选择题,而是“怎么做”的必修课。知乎上的实用建议,本质上是在教学生如何把有限的大学时间,转化为“未来竞争力”——不是盲目追求兼职数量,而是精准选择能提升核心能力、验证职业方向的机会;不是在赚钱与学业间顾此失彼,而是通过科学管理让两者相互赋能;不是被动接受“廉价劳动力”,而是主动争取“有价值的成长”。兼职是大专生提前叩开社会大门的“钥匙”,用好这把钥匙,你才能在毕业时,从容地走向更广阔的天地。