财务自由后,能做哪些兼职来增加收入和乐趣?这个问题或许比“如何实现财务自由”更具现实意义——当被动收入足以覆盖日常开支,人们不再为生存而奔波,兼职便从“谋生手段”蜕变为“价值延伸”。此时的兼职选择,本质上是对“如何有意义地度过时间”的主动探索,既能在熟悉的领域创造额外收益,也能在未知的边界体验新鲜感。财务自由后的兼职,核心逻辑早已不是“时间换金钱”,而是“热爱换价值+认知换溢价”。

一、从“谋生”到“谋趣”:兼职价值的底层重构

传统兼职的底层逻辑是“出售时间换取报酬”,财务自由后这一逻辑被彻底颠覆。当基本生活需求已被满足,人们开始追问:这份兼职能否让我持续投入热情?能否连接同频的人?能否反哺个人成长?此时,“增加收入”不再是唯一目标,“乐趣”与“意义”成为筛选兼职的核心标尺。

例如,一位实现财务自由的程序员,若继续选择接高强度的外包项目,或许能带来短期收入,但长期可能陷入“用时间换钱”的疲惫;但若转型为技术布道者,通过开源社区贡献代码、撰写技术专栏或举办线上分享会,既能获得行业认可带来的隐性收益(如品牌溢价、合作机会),又能享受知识传递的乐趣。这种从“被动执行”到“主动创造”的转变,正是财务自由后兼职价值的重构——它不再是生存的“补丁”,而是生活的“调味剂”与成长的“助推器”。

二、兴趣与能力的“复利效应”:兼职选择的三大方向

财务自由后的兼职选择,需兼顾“兴趣的可持续性”与“能力的可变现性”,二者结合才能产生“复利效应”。具体可归纳为三大方向,覆盖不同人群的特质与需求:

1. 知识型兼职:用认知溢价创造“睡后收入”

对于拥有专业知识或行业经验的人,知识型兼职是“低时间投入、高单位价值”的选择。这类兼职的核心是将“隐性知识”转化为“显性价值”,例如:

- 行业咨询:为企业提供战略规划、市场分析或专项解决方案,按项目收费而非时间计费。一位资深营销总监可凭借对消费趋势的洞察,为新兴品牌提供“从0到1”的增长策略,单次咨询费可达数万元,且工作周期灵活,不影响个人生活。

- 内容创作:通过专栏、播客、短视频等形式输出专业知识。例如,退休的医学教授可在健康平台开设慢性病管理专栏,既科普知识又积累粉丝,后续可通过付费社群、健康产品分润实现“内容变现”。

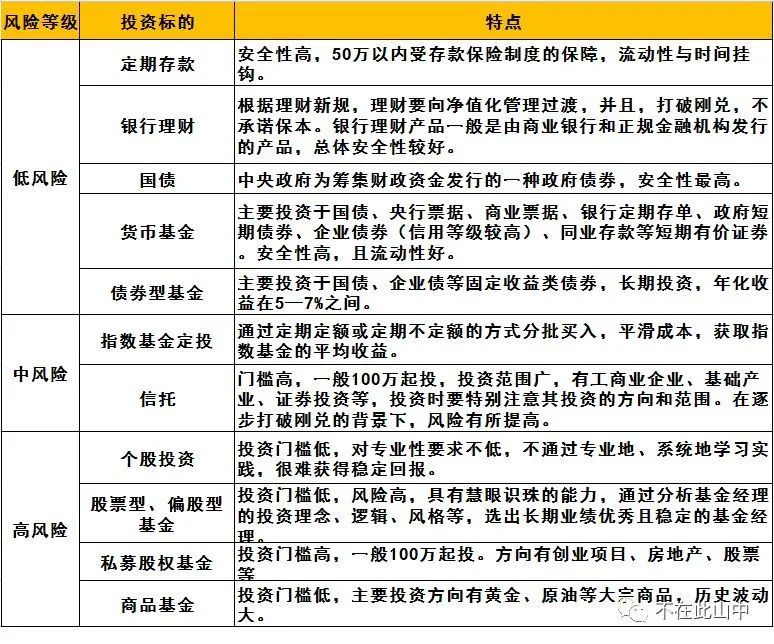

- 知识付费课程:将技能体系化为课程,如摄影、编程、投资理财等。财务自由者无需追求课程销量,更注重“教学相长”——在备课与互动中深化认知,同时获得课程版权收益。

这类兼职的乐趣在于“知识被验证的成就感”,收入的“溢价”则源于行业经验的稀缺性。

2. 技能型兼职:用手艺温度连接“真实需求”

若擅长动手操作或具有艺术天赋,技能型兼职能带来“即时反馈”的乐趣。与知识型兼职的“抽象输出”不同,技能型兼职更注重“具象创造”,例如:

- 手工艺创作与销售:陶艺、木工、皮具制作等,可通过市集、线上店铺或定制化服务变现。一位热爱木工的企业家,可将作品作为“生活美学载体”,为高端客户提供家居定制服务,既享受木材在手中成型的治愈感,又能获得远超量产产品的溢价。

- 专业服务轻量化:将高门槛技能转化为“轻服务”,如宠物营养师上门定制餐单、园艺设计师打造阳台菜园、家庭收纳师提供空间规划等。这类兼职客单价不高,但复购率高,且能直接感受到服务对象的满意度。

- 运动/艺术指导:瑜伽、潜水、书法、乐器等,可开设小班课或一对一私教。财务自由者无需依赖课时费赚钱,更享受“传递热爱”的过程——例如,一位资深的潜水教练,可通过带领深度潜水旅行,将爱好与职业结合,同时获得旅行分润。

技能型兼职的乐趣在于“双手创造价值”的踏实感,收入的稳定性则依赖于“技能的独特性”与“服务的温度”。

3. 体验型兼职:用探索精神拓展“生命维度”

对追求新鲜感的人而言,体验型兼职是“花钱买体验”的反向实践——通过参与不同领域的工作,获得认知升级与人生阅历。这类兼职的“收入”未必是金钱,更多是“隐性回报”,例如:

- 公益项目参与:担任NGO的短期顾问、乡村支教志愿者、动物保护项目协调员等。一位退休的金融高管,可利用财务专长为公益组织搭建捐赠管理体系,在帮助他人的同时,重新找到“被需要”的价值感。

- 行业体验官:成为新消费品牌的“产品体验官”、民宿的“试睡师”、农场的“季节性劳动者”等。这类兼职通常不支付固定报酬,但提供免费产品或沉浸式体验,例如,一位喜欢咖啡的自由职业者,可参与咖啡豆庄园的采摘与烘焙,学习专业知识的同时,将体验转化为内容素材。

- 研学/游学导师:带领学生或爱好者开展主题研学,如历史古迹探访、自然生态考察、非遗文化传承等。财务自由者可将个人兴趣与研学结合,例如,一位热爱古建筑的建筑师,可设计“古建测绘研学营”,在行走中传递知识,同时结识同频伙伴。

体验型兼职的乐趣在于“打破生活惯性”的新鲜感,其“价值”体现在对生命宽度的拓展——财务自由让人有底气“试错”,而兼职则让试错的过程变得有意义。

三、避免“伪兼职”:警惕消耗型陷阱

并非所有“看起来有趣”的兼职都值得投入,财务自由后需警惕两类“伪兼职”:一是“消耗型兼职”,如高强度重复劳动、需要频繁加班的“伪灵活就业”,这类兼职看似收入高,实则透支精力,与“增加乐趣”的初衷背道而驰;二是“跟风型兼职”,如盲目进入新兴赛道(如直播带货、NFT项目),缺乏认知基础却投入大量时间,最终可能因市场波动而颗粒无收。

真正的兼职应当是“低消耗、高滋养”的——它不会让你在结束后感到空虚,反而能带来“能量回补”。例如,一位热爱阅读的人,若选择为出版社做图书审读,既能沉浸在文字中,又能获得专业认可,这就是“滋养型兼职”;而若选择做快递分拣,即使收入可观,也会因重复劳动消耗心神,属于“消耗型兼职”。

四、可持续的兼职哲学:让“热爱”与“价值”共生

财务自由后的兼职,最终目标是实现“热爱”与“价值”的长期共生。这需要建立三个认知:

- 拒绝“收益最大化”执念:不必追求兼职收入“越高越好”,而是选择“单位时间幸福感最高”的方式。例如,一位画家与其花时间接大量商业绘画订单,不如每周抽出一天时间创作个人作品,通过小众展览出售,既能保持创作自由,又能获得精神满足。

- 构建“轻资产”兼职模式:避免因兼职增加固定资产或管理负担,例如,开实体店需要投入大量时间精力,而线上咨询、内容创作等“轻资产”模式则更灵活,适合财务自由者。

- 允许“动态调整”:兴趣与能力会随时间变化,兼职选择也应灵活迭代。今天热爱做手工艺,明天可能想尝试公益项目,不必给自己设限——财务自由最大的底气,就是拥有“随时开始、随时停止”的权利。

财务自由后,能做哪些兼职来增加收入和乐趣?答案藏在每个人的“热爱清单”与“能力图谱”的交集里。它或许是书桌前的一篇专栏,或许是工作台上的一个陶艺作品,或许是乡村教室里的一次讲课——这些兼职带来的收入,是生活锦上添花的“额外收获”;而带来的乐趣,则是让生命丰盈的“内在滋养”。真正的自由,不是“无所事事”,而是“有所为,有所爱”——财务自由后的兼职,正是这种自由的最佳实践。