事业单位人员做副业增加收入,哪些能做哪些不能做有啥说法?

本文深度剖析事业单位人员做副业的政策红线与合规路径。围绕事业单位副业兼职的合规边界,结合《事业单位人员兼职取酬管理办法》等规定,系统解答了“事业单位人员可以做哪些副业”这一核心问题。文章清晰划定了在职人员副业规定中的禁区与安全区,并探讨了当前环境下的新挑战与应对策略,为寻求增加收入的体制内人士提供了一份严谨、实用且具前瞻性的行动指南。

体制内的稳定与体制外的机遇碰撞,催生了事业单位人员对副业的复杂心态。一方面是寻求个人价值实现与家庭经济改善的内在驱动,另一方面则是“铁饭碗”所附带的严格纪律约束。这种矛盾使得“事业单位人员可以做哪些副业”不再是一个简单的个人选择问题,而是一道关乎职业安全与合规性的严肃考题。要破解这道难题,必须深入理解其背后的政策逻辑,精准把握那道看不见却又真实存在的事业单位副业兼职的合规边界。

探寻这个边界,其根本依据源自国家层面的宏观规定。核心文件如《事业单位工作人员处分暂行规定》第十六条明确指出,事业单位工作人员不得“违反国家规定,从事、参与营利性活动或者兼任职务领取报酬”。这一条款如同悬在头顶的达摩克利斯之剑,是所有探讨的出发点。它传递的核心精神并非要剥夺事业单位人员通过劳动增加收入的权利,而是为了严防利益冲突,确保公职人员能将全部精力投入到公共服务中,并维护其职务的廉洁性与公信力。因此,理解《事业单位人员兼职取酬管理办法》及相关规定时,关键不在于“能不能做”,而在于“做的什么”以及“如何做”,判断的唯一标准就是是否会与本职工作产生冲突,是否会利用公职身份或公共资源谋取私利。

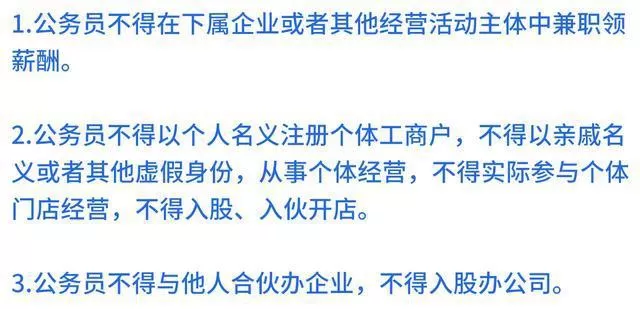

基于这一核心原则,我们可以清晰地勾勒出事业单位在职人员副业规定中的“红线区域”。首先,任何与本职工作业务范围直接相关或可能利用职务影响的副业,都是绝对禁止的。例如,教育系统的教师不得违规在校外培训机构兼职或开办有偿辅导班;市场监管部门的人员不得参与经商办企业,特别是其监管范围内的行业;财务审计人员不得为被审计单位提供有偿咨询服务。其次,担任任何营利性组织的法定代表人、股东、董事、监事等高级管理职务,也是明令禁止的。这意味着,你不能注册公司、不能开网店并以此为主要经营活动,因为这种身份本身就与事业单位人员的非营利性、公共服务属性相悖。再者,利用单位内部的非公开信息、设备、技术或人力物力资源来谋取个人利益,同样是触碰底线的行为。这不仅包括直接利用,也包括变相利用,例如用单位的电脑处理私人业务,或在工作时间从事副业活动。最后,任何违反法律法规的“副业”,如网络赌博、非法集资、传销等,自然也在严厉打击之列,这已经超出了事业单位内部管理的范畴。

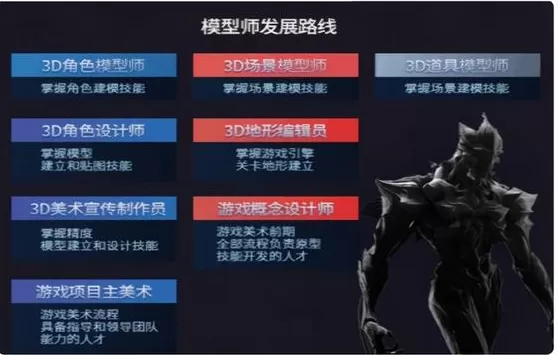

那么,在红线之外,是否存在一片可以合法合规探索的“安全区”?答案是肯定的,但前提是严格遵循三个基本原则:不影响本职工作、不利用公职资源、不产生利益冲突。在此框架下,一些非营利性、创造性或劳动密集型的副业是被允许的。例如,知识技能类的创作:在不涉及单位核心业务和秘密的前提下,利用业余时间进行文学创作、翻译、非专业领域的课程录制(如一个物理老师教吉他)、软件编程并销售成品等。这些活动本质上是个人智力成果的转化,与职务行为可以清晰剥离。再如,体力劳动或服务型副业:周末去开网约车、做代驾,或者将自己的手工艺品、烘焙产品通过线上平台进行销售。这类活动的特点是付出个人劳动或时间换取报酬,身份属性独立,不易与本职工作产生关联。此外,合规的金融投资活动,如购买股票、基金、国债等,也被普遍接受,因为这属于个人财产性收入,不涉及主动的经营管理活动。但即便是这些看似安全的副业,也务必保持低调,避免因个人副业的过高曝光而给单位带来不必要的舆论压力,进而触发内部更严格的审查。

随着数字经济的发展,副业的形态日益多样,一些新兴领域也带来了新的合规挑战,这正是当前探讨事业单位副业兼职的合规边界时必须面对的“灰色地带”。最具代表性的就是“自媒体”与“知识付费”。一个体制内人员在抖音、小红书、B站等平台分享生活、知识或才艺,积累了大量粉丝后通过广告、带货、知识星球等方式变现,这算不算“从事营利性活动”?目前对此并无全国统一的、极其细致的规定。实践中,这取决于多个因素:内容是否与本职工作强相关?是否在运营中暗示或利用了公职身份?是否占用了大量工作时间?变现方式是直接的广告营销还是间接的知识产品销售?一些观点认为,只要内容是个人化的,不涉及公权力,且在业余时间完成,就属于个人言论自由和创造力发挥的范畴。但另一些更为谨慎的管理者则可能认为,只要产生了持续稳定的收入,就可能被视为一种“兼职取酬”。因此,在这一领域,报备制度显得尤为重要。如果个人有意向探索此类副业,最稳妥的方式是主动向单位组织人事部门进行沟通咨询,甚至在必要时进行书面报备,将个人行为置于组织的监督之下,这既是对自身职业的负责,也是规避未来风险的明智之举。

对于有心探索副业之路的事业单位人员而言,一套审慎而系统的方法论必不可少。第一步,是“知己知彼”,深入研究本单位的具体规章制度和纪律要求,因为不同行业、不同地区的事业单位,在执行国家政策时可能存在细微差别。第二步,是“自我评估”,建立一个“冲突评估清单”,从时间占用、资源使用、身份关联、业务影响等维度,对自己的副业想法进行逐一排查。第三步,是“风险隔离”,无论是线上还是线下,都应有意识地将副业身份与公职身份进行切割,例如使用不同的手机号、社交账号,不在公开场合将二者混为一谈。第四步,是“价值导向”,将副业的重点放在提升个人技能、创造社会价值上,而非单纯的“捞金”。一个高质量的副业,应当是主业的补充和能力的延伸,而非消耗和侵蚀。当副业带来的不再是焦虑,而是成长与成就感时,它才真正发挥了积极的作用。

最终,事业单位人员做副业的探索,是一场在稳定与活力、规则与自由之间寻求平衡的艺术。它考验的不仅仅是个人发现机遇的能力,更是其职业操守、风险意识和人生智慧。在追求更宽裕生活的同时,守护好那份“公家”的纯粹与初心,才是这场边界探索中最值得守护的底线。副业应是锦上添花,而不能成为动摇根基的暗流。