事业单位人员企业兼职,能领报酬吗?违反纪律规定怎么处理?

深入解读事业单位人员企业兼职的纪律红线,明确回答“能否领取报酬”的核心疑问。系统梳理事业单位人员兼职规定,详述违规兼职处理流程与兼职取酬处罚标准。探讨事业单位人员能在外兼职吗的现实困境,并简要介绍合法的兼职审批流程,为相关人员提供清晰的合规指引与风险警示。

事业单位人员身负公共管理与服务职责,其行为举止不仅关系个人职业发展,更直接影响政府公信力与社会公平正义。因此,关于其能否在企业兼职并获取报酬的问题,绝非简单的个人选择,而是一个被严格纪律和法律框架约束的严肃议题。要厘清其中的是非界限,必须深入探究其背后的制度逻辑、具体规定以及违规之后必须面对的严重后果。

事业单位人员兼职的核心原则是“从严控制、规范管理”。这一原则的根本出发点在于防范“利益冲突”。作为公职体系的重要组成部分,事业单位人员掌握或可能接触到一定的公共资源、信息或权力,若允许其无限制地在企业兼职,极易出现“公权私用”、“以权谋私”的腐败风险。例如,一位负责项目审批的工程师,若在相关企业担任技术顾问并领取高额报酬,其审批决策的公正性必然会受到质疑。因此,国家出台了一系列法规政策,如《中国共产党纪律处分条例》、《事业单位工作人员处分暂行规定》以及中组部关于规范党政领导干部在企业兼职(任职)的若干意见等,共同构建了一张严密的监管网络。这些规定明确指出,未经批准,事业单位人员不得在企业或其他营利性组织兼任职务,更不得领取任何形式的报酬、奖金、股权或实物福利。这里的“报酬”是广义的,不仅指固定的工资,也包括咨询费、讲课费、项目分红、干股等所有经济利益。这一禁令旨在从源头上切断个人私利与公共职务之间的不当联系,确保事业单位人员能心无旁骛地履行其公共服务职责。

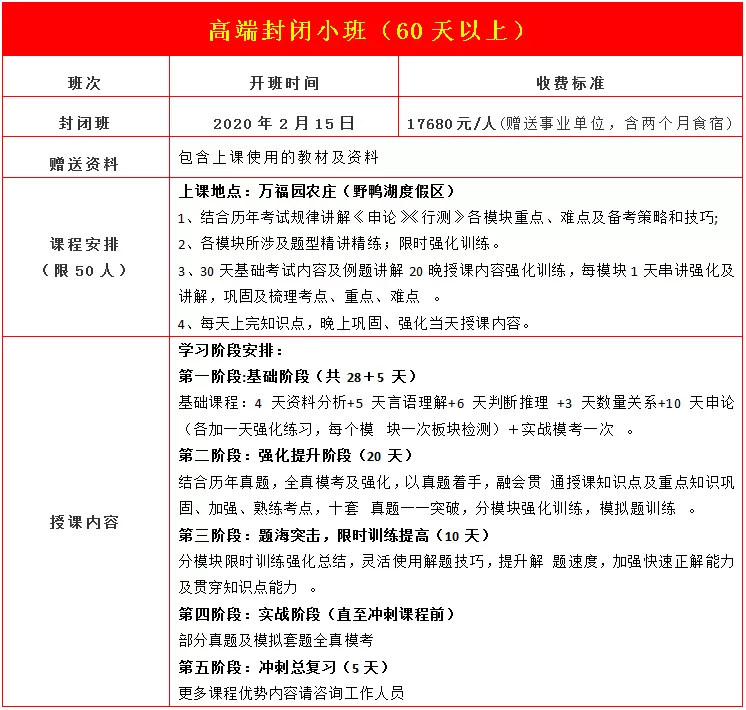

那么,事业单位人员能在外兼职吗?答案并非绝对“一刀切”,而是存在极为严格的例外情形。近年来,为响应“大众创业、万众创新”的号召,国家政策层面为特定领域、特定身份的事业单位人员开辟了一条有限的通道。根据相关规定,事业单位中的专业技术人员,在确保完成本职工作的前提下,经单位批准,可以到与本单位业务无直接利害关系的企业兼职,从事科技成果转化、创新项目等活动。然而,这条通道的门槛极高,程序极为严谨。首先,必须履行完整的事业单位兼职审批流程。个人需向所在单位提交书面申请,详细说明兼职单位、兼职内容、兼职期限以及是否取酬等情况,由单位领导班子集体研究决定,并按干部管理权限报请上级主管部门或组织人事部门审批备案。其次,兼职活动有明确的“负面清单”,即不得利用所在单位的国有资产、技术成果、知识产权和无形资产,不得影响本职工作,不得泄露国家秘密和工作秘密。最关键的一点是,即便是在这种被允许的框架下,对于兼职取酬依然保持着高度警惕。多数情况下,鼓励将兼职所得转化为对单位的贡献或用于科研,个人直接“落袋为安”的行为依然受到严格限制和监督。因此,任何试图绕过审批、隐瞒不报的兼职行为,都踩踏了纪律的红线。

一旦事业单位人员违规兼职并领取报酬被发现,将面临一系列严厉的纪律制裁。事业单位人员违规兼职处理是一个严肃且程序化的过程,通常由单位的纪检监察部门或上级主管机关启动。处理的核心依据是《事业单位工作人员处分暂行规定》和《中国共产党纪律处分条例》(针对党员)。处罚措施视情节轻重而定,呈现出梯度化的特征。对于情节较轻者,可能给予警告、记过等处分,并责令其立即停止兼职行为,上缴全部违纪所得。对于情节较重者,比如兼职时间较长、取酬数额巨大、或对本职工作造成严重影响,则可能面临记大过、降级、撤职等处分。降级和撤职不仅意味着职务和荣誉的丧失,更会直接导致薪酬待遇的大幅下降,对个人职业生涯造成沉重打击。最严重的情况,若违规兼职行为涉及利用职权为他人谋取不正当利益,构成贪污、受贿等职务犯罪的,将被开除公职,并移交司法机关追究刑事责任。事业单位人员兼职取酬处罚的经济层面同样具有威慑力,所有违规获取的报酬都将被认定为“违纪所得”予以收缴。这意味着,违规者不仅名利双失,还要将不当得利全部吐出,可谓是“竹篮打水一场空”。此外,这类处分会被记入个人档案,对其未来的晋升、评优、调动等都将产生长期的负面影响。

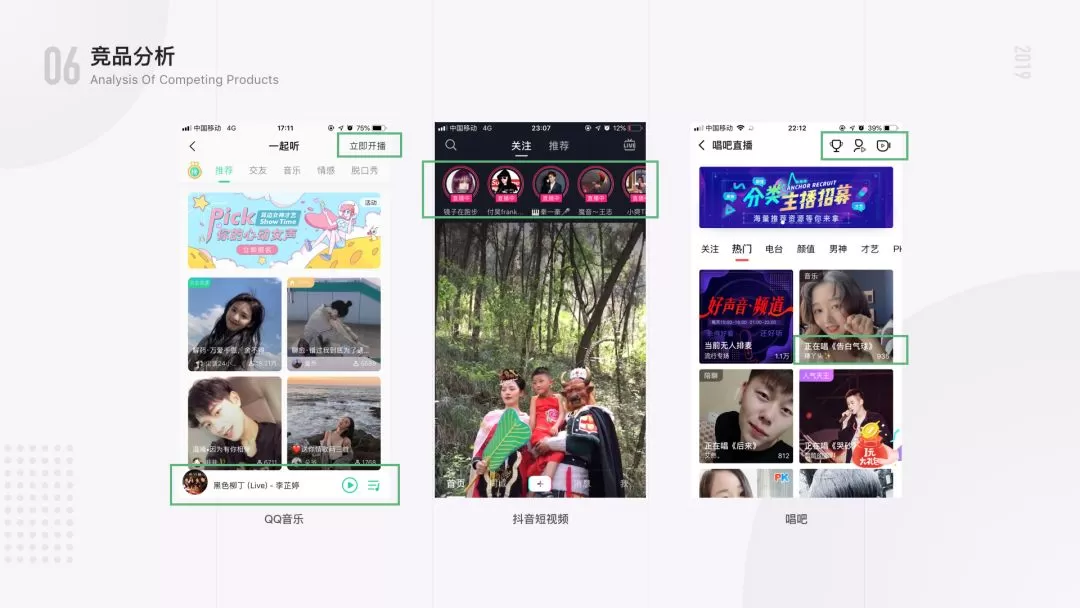

在实践中,一些模糊地带和新型挑战也值得警惕。随着互联网平台经济的兴起,一些事业单位人员可能会认为,利用业余时间在网上提供设计、咨询、写作等服务,不涉及实体企业,或许可以“打擦边球”。这种想法是极其危险的。纪律规定关注的是行为的本质,而非形式。只要这种网络兼职行为占用了本职工作时间、利用了职务影响或与单位业务存在潜在冲突,同样属于违规范畴。同样,以“不取酬”为幌子进行“期权式”的利益输送,即当下不拿钱,约定未来某个时间以股权、房产等形式兑现,更是纪检监察部门重点打击的隐蔽腐败行为。对于一些学会、协会等非营利性社会组织,虽然允许事业单位人员参与学术交流,但若在这些组织中担任具体职务并借机牟利,或将其作为与企业进行不正当利益交换的平台,同样在禁止之列。这些复杂的现实情况要求事业单位人员必须具备极强的纪律意识和辨别能力,不能抱有任何侥幸心理。

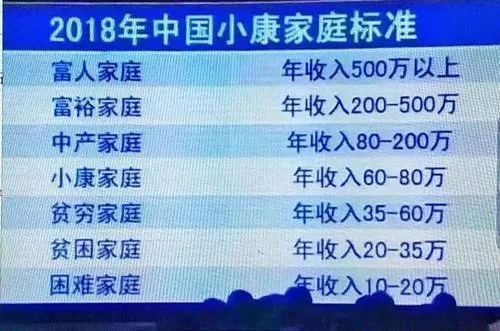

面对如此严格的纪律约束,事业单位人员应当如何自处?首要的是树立正确的职业观和价值观。事业单位工作的核心价值在于其公共性、稳定性和社会贡献度,而非追求个人财富最大化的平台。这份职业带来的社会尊重和职业保障,本身就是一种无形的“报酬”。与其冒着丢掉“铁饭碗”、身败名裂的风险去追逐兼职的蝇头小利,不如将精力聚焦于主业,在本职岗位上深耕细作,通过提升专业能力和服务水平来实现个人价值与社会价值的统一。其次,必须做到心存敬畏、行有所止。要主动学习相关党纪国法和单位规章制度,清晰地知道哪些是“高压线”,碰不得。当面对外界的兼职邀请时,第一反应不应是“能赚多少钱”,而应是“这符合规定吗?”“会不会有利益冲突?”。对于任何心存疑虑的情况,最稳妥的做法是主动向单位组织人事或纪检监察部门咨询、报告,寻求明确的指导。透明和坦诚是保护自己的最佳方式。最后,要培养健康的兴趣爱好,合理规划个人时间与财务。通过阅读、运动、艺术等方式丰富精神世界,通过理性的理财规划实现财富的稳健增长,远比游走在纪律边缘寻求额外收入来得安心和长远。事业单位人员的职业生涯是一场长跑,唯有坚守初心、严守纪律,方能行稳致远,不负时代与人民的嘱托。