事业单位人员能兼职吗?哪些岗位允许,有啥具体管理规定?

本文深入剖析事业单位人员兼职规定,明确“原则上禁止,例外下允许”的核心原则。文章详细解读了哪些岗位人员可以兼职,特别是针对事业单位专业技术人员兼职的政策红利与审批流程,并系统阐述了事业单位兼职取酬规定的刚性约束与灰色地带,旨在为相关人员提供一份清晰、合规的行动指南,有效规避职业风险。

首先,必须明确一个基本准则:对于绝大多数事业单位人员,尤其是管理岗位和涉及公共权力、资源分配的岗位,兼职是受到严格限制甚至明令禁止的。 这一规定的根本出发点在于维护公共利益和保证公共服务的纯粹性。事业单位的核心职责是提供教育、医疗、科研、文化等社会公共服务,其工作人员领取的薪酬由国家财政或事业性收入保障,其工作时间与精力理应全职投入到本职工作中。若允许人员随意在外兼职,极易引发一系列问题:其一,精力分散,导致本职工作质量下降,影响公共服务效率与水平;其二,利用职务之便或单位资源为兼职活动谋利,形成不公平竞争,甚至滋生腐败;其三,可能产生利益冲突,例如在审批、监管等环节为兼职单位“开绿灯”,严重损害政府公信力。因此,《事业单位工作人员处分暂行规定》中明确指出,未经批准,不得违反规定兼任其他职务、不得违反国家规定,从事、参与营利性活动。这里的“营利性活动”范畴很广,不仅包括开办公司、在企业任职,也包括担任顾问、提供有偿咨询、参与项目合作并获取报酬等行为。一旦违反,轻则给予警告、记过处分,重则可能面临降级、撤职乃至开除的严厉处罚。

然而,政策的刚性并非铁板一块,它也体现了柔性引导和对知识价值的尊重。一个重要的例外,便是针对事业单位专业技术人员兼职的政策“开窗”。 随着国家创新驱动发展战略的深入实施,如何有效盘活沉睡在高校、科研院所、医疗机构中的智力资源,成为推动科技进步和产业升级的关键一环。为此,国家层面出台了《关于实行以增加知识价值为导向分配政策的若干意见》等一系列文件,明确鼓励和支持事业单位专业技术人员在履行好岗位职责、完成本职工作的前提下,经所在单位批准,可以到企业和其他科研机构、高校、社会组织等兼职并取得合法报酬。这一政策的出台,是基于对“知识”作为核心生产要素的价值认可。它允许科学家、工程师、医生、教师等将自身的专业知识、技术技能转化为现实生产力,服务于社会经济发展。例如,高校的教授可以利用其研究成果,到相关科技型企业进行技术指导或联合攻关;医院的专家可以在符合“多点执业”规定的前提下,到基层医疗机构或社会办医机构出诊,缓解医疗资源分布不均的矛盾。这种“人才柔性流动”模式,既实现了个人知识的增值,也为社会创造了更大价值,形成了个人与社会的双赢局面。

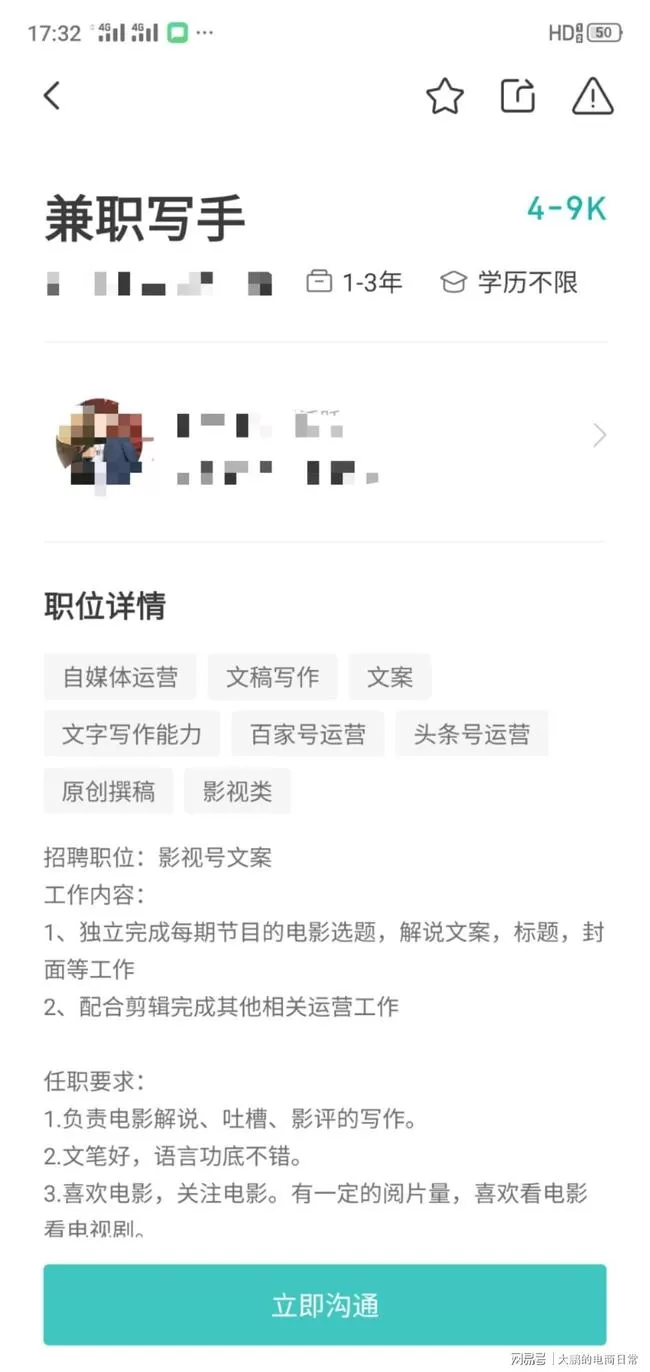

那么,事业单位人员可以兼职做哪些工作? 即便是政策允许的专业技术人员,也并非可以“随心所欲”。其兼职活动必须遵循几个核心原则:一是“报批原则”,任何兼职行为都必须事先向所在单位提出书面申请,详细说明兼职的单位、职务、内容、期限以及取酬情况,获得单位批准后方可进行。单位会根据其兼职是否与本职工作产生利益冲突、是否会影响本职工作完成质量等因素进行综合研判。二是“非冲突原则”,兼职活动不得与本人所在单位的业务发生直接或间接的利益冲突,不得利用所在单位的商业秘密、技术秘密、知识产权以及未公开的技术数据、资料等为兼职单位服务。例如,一个承担国家重要科研项目的科学家,就不能将项目核心技术转让给其兼职的企业。三是“资源禁用原则”,严禁使用所在单位的资金、设备、器材、未公开的技术资料和无形资产等资源从事兼职活动。四是“身份限制原则”,担任单位领导职务的人员,特别是“一把手”,由于掌握着更多的公共资源和管理权限,其兼职审批更为严格,原则上不得在营利性组织中兼职。具体到岗位,教师兼职多限于校外授课、学术讲座、编写教材等;科研人员兼职则偏向于技术顾问、项目合作、成果转化等;医务人员则主要是在政策框架内的“多点执业”。而那些在行政、后勤、管理等非专业技术岗位上的人员,其兼职渠道则几乎被完全堵死,政策并未为他们开口子。

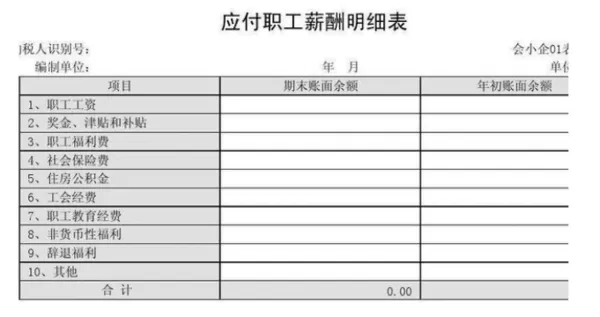

谈及兼职,绕不开的核心就是“取酬”问题,这也是事业单位兼职取酬规定中最敏感、最关键的一环。对于未经批准的兼职,无论是否取酬,其行为本身就已经违规,而一旦取酬,则性质更为严重。对于经批准的专业技术人员兼职,其取得的合法报酬是受到保护的,但这背后有严格的规范。首先,报酬必须“阳光化”。兼职收入需要向单位报备,并依法纳税。单位有权对其收入的合理性进行监督,防止出现天价“顾问费”等变相利益输送。其次,要区分“劳务报酬”与“股权激励”。虽然政策鼓励科研人员通过科技成果转化获得股权或期权,但这通常是指将职务科技成果转化后获得的奖励,而非在兼职企业中单纯以“干股”形式分红。如果在兼职单位持有股份,尤其是当该单位与本人所在单位存在业务往来时,极易被认定为利益冲突,触碰纪律红线。因此,专业技术人员在涉及股权、期权等长期激励时,必须更加审慎,最好事先与单位纪检、人事部门进行沟通确认。此外,一些非现金形式的报酬,如高额礼品、免费旅游、子女就业安排等,虽然在形式上不是“取酬”,但在纪律审查中,同样可能被认定为违规收受礼品礼金或谋取不正当利益,同样属于高风险行为。

归根结底,事业单位人员兼职问题,是一场在“严管”与“厚爱”之间寻求动态平衡的艺术。它考验着政策制定者的智慧,也检验着每一位事业单位人员的职业操守与合规意识。对于身处其中的个人而言,与其心存侥幸、试探政策底线,不如主动学习、深刻理解相关规定。在考虑兼职之前,先扪心自问:我的本职工作是否已经尽善尽美?我的兼职行为是否与公共利益相悖?我是否已经履行了所有必要的报批程序?唯有将合规作为不可逾越的底线,才能在政策允许的框架内,安全、有效地实现个人价值与社会价值的统一。这既是对自己职业生涯的负责,也是对所从事的公共事业的尊重。在法治日益健全、监督无处不在的今天,清晰认知并严格遵守兼职规定,是每一位事业单位人员行稳致远的必修课。