事业单位兼职、残保金、并账等业务的会计分录怎么处理?

聚焦事业单位财务实务,本文系统讲解兼职人员薪酬会计分录、残疾人保障金账务处理及年终并账操作流程。依托政府会计制度,深度剖析特殊业务核算逻辑,针对残保金计提与缴纳、并账科目核对等难点,提供一套完整且可落地的解决方案,助力财务人员提升核算精准度与合规性。

事业单位的财务管理工作,在遵循统一会计制度的同时,又因其公益属性与业务构成的复杂性,常常伴随着一系列特殊业务的处理。其中,兼职人员的薪酬核算、残疾人保障金的计提缴纳以及年末的并账操作,是三个极具代表性且实务中极易出现偏差的环节。这些业务看似零散,却直接关系到单位预算执行的准确性、财务报表的真实性以及法律法规的遵从度。对它们的会计处理进行深入剖析,不仅是提升财务工作专业性的内在要求,更是防范财务风险、确保国有资产安全的有效路径。

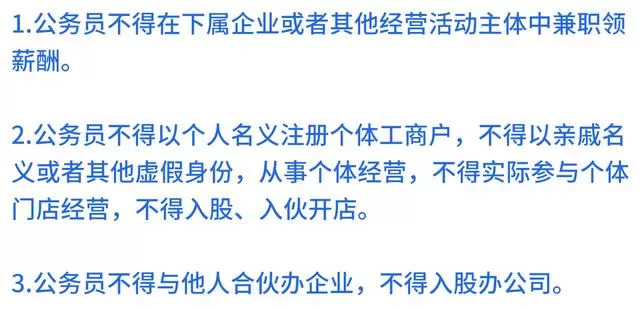

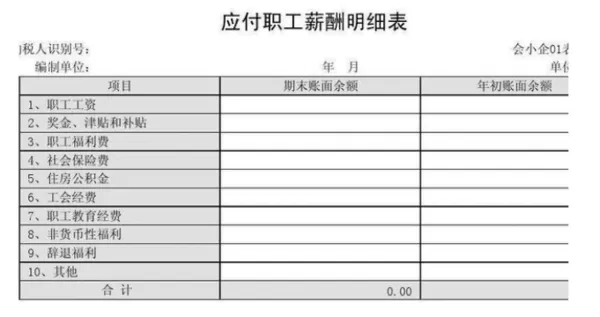

首先,我们来探讨事业单位兼职人员薪酬会计分录的处理。在事业单位的人力资源构成中,除正式在编人员外,常常会因项目研究、专项工作或临时性任务而聘请外部专家、顾问或技术支持人员,即兼职人员。这部分人员的支出性质与在编人员的职工薪酬有着本质区别。根据《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》的规定,在编人员的薪酬通过“应付职工薪酬”科目进行归集和核算,它是单位人工成本的核心组成部分,完整反映了单位对职工的薪酬负债。然而,兼职人员因其非劳动关系属性,其支付的报酬应被视为购买外部劳务的行为。因此,最恰当的会计处理是将其费用化计入相应的成本费用科目,并通过“其他应付款”等负债科目进行过渡。具体操作上,当根据劳务协议或工作成果确认应付报酬时,应借记“业务活动费用——商品和服务费用”或“单位管理费用——商品和服务费用”等科目,贷记“其他应付款——XX兼职人员”;实际支付时,再借记“其他应付款——XX兼职人员”,贷记“银行存款”或“库存现金”。同时,如果该笔报酬达到了个人所得税的起征点,单位作为代扣代缴义务人,还需进行相应的税务处理,在支付时分录变为:借记“其他应付款”,贷记“应交税费——应交个人所得税”和“银行存款”。正确区分职工薪酬与劳务费用,不仅是会计科目的选择问题,更关乎单位人工成本统计的精确性,以及社保、公积金等附加义务的准确界定。将兼职报酬错计入“应付职工薪酬”,会虚增人工成本,可能引发不必要的社保审计风险,是财务人员必须警惕的误区。

其次,残疾人保障金账务处理事业单位是另一项政策性强、流程明确的特殊业务。残保金的缴纳是国家为保障残疾人权益、促进残疾人就业而设立的一项法定基金。其计算依据通常是单位上一年度在职职工人数和应发工资总额,乘以当地政府规定的保障金征收比例(如1.5%),再减去按比例安排残疾人就业的实际人数。这项业务的会计处理,核心在于准确反映其费用的计提与负债的形成。在计提环节,应根据计算出的应缴金额,借记“单位管理费用——残疾人保障金”或“业务活动费用——残疾人保障金”,贷记“其他应交税费——应缴残疾人就业保障金”。这个“其他应交税费”科目是专门用于核算除增值税、企业所得税等主要税种之外的各类税费的,使用此科目能够清晰地将残保金这项法定支出与其他应付款项区分开来,便于税务申报与核查。在缴纳环节,实际向税务机关或残联指定的征收账户支付款项时,借记“其他应交税费——应缴残疾人就业保障金”,贷记“银行存款”。此处需要特别注意的是,如果单位实际安排的残疾人就业人数超过了规定比例,按照政策可能会获得减免或奖励。对于获得的减免,通常直接冲减当期费用,即借记“其他应交税费”,贷记“单位管理费用”或“业务活动费用”。若收到超比例安排就业的奖励金,则应计入“其他收入”。残保金的核算,看似简单,但其背后是单位履行社会责任的直接体现,精确的账务处理不仅确保了合规,也为单位申报相关税收优惠提供了清晰的会计依据。

最后,也是最复杂的环节——事业单位年终并账操作流程。许多规模较大的事业单位,除了基本的行政账套外,还可能因为基建项目独立核算、工会经费独立管理等原因,存在多个相对独立的账务系统。年终决算时,为了编制一套能够全面、完整反映单位整体财务状况、运行情况和预算执行结果的财务报表,就必须进行并账处理。这个过程远非简单的数字相加,其核心在于“抵销”内部交易和内部往来。并账流程的第一步是准备阶段,要求各独立账套完成自身的月末、年终结账工作,确保所有经济业务均已入账,会计凭证均已审核记账,并编制出各自的资产负债表和收入费用表。第二步是关键的数据整理与核对,重点是梳理内部往来款项和内部交易事项。例如,单位基本账套拨付给工会的经费,在基本账套中记为“其他应收款——工会”,在工会账套中则记为“银行存款”和“其他应付款——单位”;基建账套领用单位库存的物资,在基建账中记入“建筑安装工程投资”,在单位基本账中则应记为“待核销基建支出”和“库存物资”的减少。第三步是编制合并工作底稿,这是并账的技术核心。在工作底稿中,将所有账套的报表数据项目汇总,然后逐一找出并抵销内部往来、内部交易、未实现内部损益等项目。例如,上述的内部往来款项,一方是债权,一方是债务,在合并层面必须予以抵销,否则会虚增单位的资产和负债。同样,内部交易产生的收入和费用也应抵销,以避免虚增单位的收支总额。完成抵销后,根据合并工作底稿计算出各项目的合并金额,最终生成一套真正意义上的、反映单位整体财务全貌的合并会计报表。并账操作的严谨性,直接决定了年度决算报告的质量,它考验的是财务人员对单位业务全局的把握能力和对会计合并原理的深刻理解。任何一个微小的内部事项被遗漏,都可能导致报表失真,影响管理层决策和外部监督评价。

将这三项特殊业务联系起来看,它们共同勾勒出事业单位财务工作的深度与广度。从一笔小小的兼职报酬,到一项法定的残保金支出,再到体系庞杂的年终并账,无一不要求财务人员具备扎实的理论功底、丰富的实践经验以及严谨细致的职业素养。处理这些业务,不能仅仅满足于“会做分录”,更要深究其背后的经济实质与政策意图。兼职报酬的核算,体现的是对成本性质的精准判断;残保金的计提缴纳,彰显的是对社会责任的担当与对法规的敬畏;而并账操作,则是对财务信息整合与呈现能力的终极检验。在政府会计制度改革持续深化、预算绩效管理全面推行的背景下,这些“特殊”业务正变得越来越“常规”。事业单位财务人员的角色,早已超越了简单的记账、算账、报账,而是要成为单位价值管理的参与者、决策支持的提供者和风险防控的守护者。面对新规新策,唯有不断精进,以专业的笔触,清晰勾勒出事业单位运行的财务蓝图,方能不负时代赋予的使命与责任。