事业编能搞副业吗?需要满足哪些条件?这些副业靠谱吗?

探讨事业编搞副业的可行性,深入解析事业编副业规定与事业单位人员副业合法性的核心问题。文章围绕事业编搞副业的边界,提供多种体制内副业选择建议,并全面评估潜在的事业编副业风险,旨在为寻求额外收入的体制内人员提供一份清晰、合规且具有实践价值的行动指南。

“铁饭碗”的稳定与“搞副业”的诱惑,是当下许多事业单位人员内心深处的一对矛盾。一边是体制内赋予的安稳与保障,另一边则是面对生活压力与个人价值实现时,对更多可能性的向往。那么,事业编究竟能不能搞副业?这个问题的答案绝非简单的“能”或“不能”,而是一道需要精准理解政策、清晰界定边界、审慎评估风险的复杂方程式。它考验的不仅是个人能力,更是对规则的敬畏和对职业的忠诚。

厘清事业编副业规定,是所有行动的起点与基石。我们必须明确,我国对于公职人员从事营利性活动持严格限制态度。虽然《中华人民共和国公务员法》主要约束的是公务员,但其精神深刻影响着事业单位的管理。具体到事业单位人员,核心依据是《事业单位工作人员处分暂行规定》。其中明确规定,不得“违反国家规定,从事、参与营利性活动或者兼任职务、领取报酬”。这里的“营利性活动”是关键,它通常指开办公司、投资入股(尤其是担任股东)、在企业或其他营利性组织中兼职取酬等直接的商业行为。因此,从事业单位人员副业合法性层面看,任何可能被界定为“经商办企业”的副业,都触碰了政策红线,属于绝对禁区。然而,规定并非一刀切的铁幕,它也留下了一些缝隙。例如,经单位批准,在高等院校、科研院所等机构,利用专业知识进行学术讲座、提供技术咨询、参与科研项目转化等,通常被视为合法合规的“智力劳动”,而非单纯的营利性活动。这为我们理解政策提供了重要视角:区分“利用职务之便”与“发挥个人才能”,是判断副业是否合规的分水岭。

在明确了政策框架后,探讨事业编搞副业的边界就显得尤为重要。这个边界并非一条清晰的实线,而是一条需要用智慧和谨慎去把握的虚线。首要原则是“不影响本职工作”。这意味着副业不能占用工作时间、不能使用单位的办公设备与资源、更不能因精力分散导致本职工作绩效下降。一旦副业对主业构成了实质性冲击,那么无论其形式多么合规,都失去了存在的根基。第二个核心原则是“不利用职务之便谋取私利”。这一点极其敏感,例如,一个负责采购的事业单位人员,不能让自己的副业公司成为供应商;一个掌握公共信息的岗位,不能将信息用于个人投资或经营。这种权力与利益的勾连,是体制内最不能容忍的行为。第三个原则是“主动报备与透明”。尽管并非所有单位都强制要求报备所有类型的副业,但主动沟通、获得理解和支持,远比事后被动解释要安全得多。将副业置于阳光之下,既能消除单位的疑虑,也是对自己的一种保护。因此,这个边界的本质,是在个人追求与组织纪律之间,找到一个动态平衡点。

那么,在严苛的规则与模糊的边界之间,是否存在一些靠谱的体制内副业选择?答案是肯定的,关键在于选择那些“轻资产、低风险、去身份化”的领域。第一类是知识技能变现型。如果你擅长写作、翻译、编程、设计、外语等,完全可以通过网络平台接单,将个人技能转化为收入。这种副业的优点在于,它依赖的是你的专业技能,而非你的事业编身份,与本职工作关联度低,易于切割。第二类是兴趣爱好深耕型。例如,热爱摄影可以周末接拍一些个人写真或活动;擅长烘焙可以在朋友圈售卖小点心;精通某种乐器可以兼职授课。这类副业源于热爱,风险可控,且不易引发利益冲突的联想。第三类是 passive income 探索型,即理财投资。购买股票、基金、理财产品等,属于个人财产性收入,通常是被允许的。但必须划清界限,严禁利用内幕信息进行交易,更不能将此发展为一种需要投入大量精力管理的“主动投资”事业。这些选择的核心逻辑是:将副业与个人身份进行有效隔离,让它成为你纯粹作为一个社会人、一个独立个体的价值延伸,而不是你作为事业编人员的权力或资源延伸。

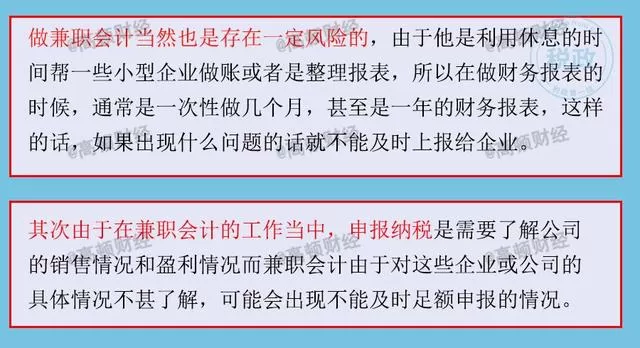

然而,即便选择了看似安全的路径,依然存在不容忽视的事业编副业风险。首当其冲的是政策风险。相关法规的解释权和执行权在组织手中,今天看似无害的行为,明天可能因新的通知或领导的理解不同而被认定为违规。政策的“灰犀牛”始终存在。其次是职业发展风险。即便你的副业完全合规,但如果在单位内造成了“不务正业”、“心思不在工作上”的负面印象,可能会影响你的评优评先、职称晋升,甚至成为未来职业道路上的障碍。在体制内,声誉和口碑是看不见的资产。最后是精力与健康风险。一个人的精力是有限的,长期“双线作战”极易导致身心俱疲,最终不仅副业没做好,主业也受到严重影响,得不偿失。这种风险往往是潜移默化的,却最具毁灭性。因此,在开启任何副业之前,都必须进行一次彻底的风险评估,问问自己:我能承受最坏的结果吗?

归根结底,事业编人员是否应该以及如何开展副业,更像是一场关于个人选择与组织契约的深度对话。它没有放之四海而皆准的标准答案,却需要每一位身处其中的人,手持政策的标尺,心怀对职业的敬畏,在个人发展与组织忠诚之间,走出一条审慎而光明的道路。真正的智慧不在于找到规则的漏洞,而在于理解规则背后的精神——维护公共利益的纯洁性与保障公职人员的履职专注度。当你的副业能够纯粹地展现个人才华、创造社会价值,同时又与你的公职身份划清界限、互不干扰时,它才有可能成为你人生锦上添花的一笔,而非引爆职业生涯的一颗雷。这条路上的探索者,需要的不仅仅是勇气和才华,更是那份对分寸感的极致把握。