信用兼职和信用村靠谱吗?损失科目咋算,信用减值到底啥意思?

深入剖析信用兼职与信用村的可靠性,揭示征信修复兼职的常见陷阱。文章系统阐述信用减值的核心概念,详解信用减值损失科目的计算逻辑与准备金计提方法。最终将视角提升至个人信用资产化管理的高度,探讨如何将无形信用转化为有形价值,为读者提供一份兼具实践指导与理论深度的信用风险管理指南。

当“信用”被标上价格,成为可以兼职的“产品”或乡村发展的“通行证”时,我们不禁要打上一个问号:这背后究竟是机遇还是陷阱?与此同时,在财务报表的冰冷数字中,“信用减值”这个术语又扮演着怎样的角色?它与我们的日常生活,乃至那些看似遥远的信用兼职、信用村建设,又存在着何种千丝万缕的联系?要厘清这些问题,我们需要穿透现象的表层,深入信用的内核,从社会应用到会计准则,进行一次彻底的梳理。

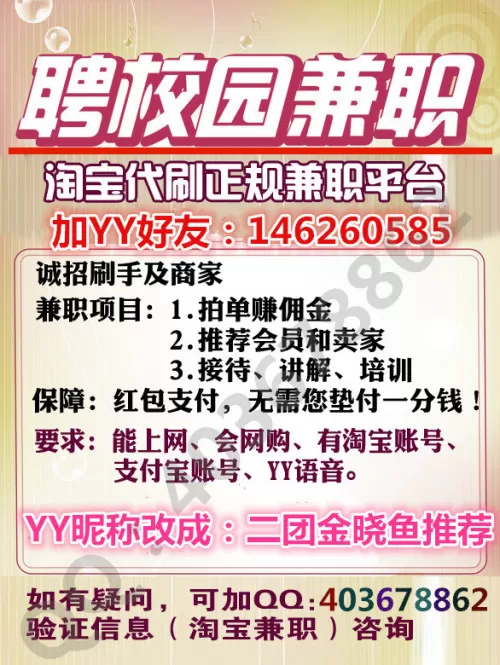

首先,直面那个最实际的问题:信用兼职和信用村靠谱吗?。答案并非非黑即白,而是取决于其具体模式与运作逻辑。所谓“信用兼职”,市场上鱼龙混杂。一类是合规的,例如一些金融机构或数据公司,会雇佣信用记录良好的个人进行数据标注、模型测试等工作,这里的“信用”是作为从业资格的筛选标准,本身并无不妥。然而,另一类则潜藏着巨大风险,即打着“征信修复”、“信用洗白”旗号的兼职。这类工作往往宣称能通过所谓“内部渠道”或“技术手段”消除个人征信报告中的不良记录,并招募代理或兼职人员推广。这不仅是征信修复兼职的常见陷阱,更是明确的违法行为。中国人民银行征信中心的管理规定指出,任何个人和机构都无权随意修改、删除信用报告中的真实记录。参与此类兼职,不仅无法实现承诺,更可能构成欺诈,面临法律制裁。因此,辨别信用兼职的关键在于,其工作内容是利用良好信用去做有价值的事,还是试图去篡改和伪造信用记录。

再来看“信用村”,这则是一个截然不同的概念,其靠谱程度要高得多。信用村建设是国家推动普惠金融、助力乡村振兴的重要举措。其核心是在一个行政村范围内,通过建立一套完善的信用信息采集、评价和应用体系,对村民的信用状况进行量化评级。信用等级高的农户,在申请贷款时可以获得更便捷的手续、更优惠的利率和更高的额度。这本质上是一种将个人信用如何转化为资产的集体实践。它并非虚无的概念,而是将村民的品行、生产经营能力、社会声誉等软信息,转化为金融机构可识别、可信赖的“硬通货”。对于村民而言,维护良好信用不再仅仅是道德要求,更是实实在在的生产资料。因此,信用村是靠谱的,它是一种正向激励的社会信用体系构建,其价值在于降低了金融机构的信贷风险,激活了农村地区的金融活力。

理解了社会层面的信用应用后,我们便可以更好地切入那个专业的会计问题:信用减值到底啥意思?以及信用减值损失科目计算。当银行向信用村的某位农户发放贷款,或者一家企业向客户赊销商品时,就产生了一项金融资产(如贷款、应收账款)。只要有借贷关系,就存在对方无法按时足额偿还的风险,这就是信用风险。而“信用减值”,就是会计上对这种信用风险所可能导致的经济损失进行提前确认和计量的过程。它不再是等到对方真的违约了才确认损失,而是在损失发生前,根据前瞻性信息,对“未来可能发生的损失”做出一种审慎的估计。这是一种会计思维的进步,从“已发生损失模型”转向了“预期信用损失模型”。

那么,信用减值准备金是什么意思?它与信用减值又是什么关系?可以这样理解:假设一家公司有一笔100万元的应收账款,经过评估,认为其中有5万元可能收不回来。这5万元就是“预期信用损失”。在会计处理上,公司需要做两件事:第一,在利润表中确认一笔“信用减值损失”5万元,这会减少当期利润;第二,在资产负债表中,为这笔应收账款计提一个“减值准备”或“坏账准备”5万元。这个“坏账准备”就是信用减值准备金,它是一个备抵账户,用来抵减应收账款账面价值,使其更接近于未来预计能收回的金额。所以,信用减值是一个行为和过程,信用减值损失是影响利润的结果,而信用减值准备金则是资产负债表中对资产价值的修正。

至于信用减值损失科目计算,其背后是一套严谨的逻辑框架,通常基于“预期信用损失(ECL)”模型。通俗来讲,计算的核心在于三个变量的乘积:违约概率、违约损失率和违约风险暴露。以企业的一笔应收账款为例,PD指的是客户在未来一段时间内(如未来12个月或整个存续期)无法付款的可能性,这可以参考客户的信用评级、历史付款记录、行业景气度等信息;LGD指的是一旦客户违约,企业预计会损失多少钱的比例,比如有抵押品时LGD会较低,反之则较高;EAD则是指风险敞口的总金额,即应收账款的账面余额。预期信用损失 ≈ PD × LGD × EAD。会计准则要求根据金融资产的信用风险自初始确认后是否显著增加,将其划分为第一阶段(12个月预期信用损失)和第二、三阶段(整个存续期预期信用损失),分别进行计提。这整个过程,就是信用减值损失科目的计算逻辑,它迫使企业管理者必须时刻关注客户的信用状况变化,将风险管理融入日常经营。

最后,让我们将这些概念融会贯通。无论是个人参与靠谱的信用兼职,还是整个村庄共建信用体系,其最终目的都是提升自身的信用价值,降低PD,从而在金融活动中获得更多优势。从微观的个人到宏观的金融机构,信用减值会计准则像一面镜子,映照出信用这一无形资产的真正分量。它告诉我们,信用不是一句空洞的口号,而是可以用货币计量的经济资源。当一个人的信用记录良好,他获得贷款的利率就低,这节省的利息就是信用转化为资产的体现。当一个村庄的整体信用水平高,银行就愿意用更低的成本向其注入资金,这促进的发展就是集体信用价值的释放。而信用减值准备金的计提,正是对这份价值可能发生的损耗所做的提前拨备。理解了信用减值,我们便能更深刻地认识到,维护个人与集体的信用,不仅是一种社会责任,更是最稳健的资产保值增值之道。信用的世界,没有免费的午餐,但有因诚信而生的复利。