兼职不付费、不签合同,违法吗?社保个税咋算?工资不发能仲裁吗?

探讨兼职不签合同是否违法,解析事实劳动关系的认定标准。深入分析兼职社保个税的计算与缴纳义务,并提供工资不发时如何申请劳动仲裁的实用指南。全面保障您的兼职劳动权益,规避法律风险,让您在灵活用工时代也能安心工作。

在当下的就业环境中,灵活用工与兼职已成为一种普遍现象,尤其对于学生群体和寻求额外收入的职场人而言。然而,当一份兼职工作以“不付费试用”、“不签正式合同”为前提时,其背后潜藏的法律风险与权益陷阱,往往让求职者陷入被动。许多人抱持着“只是兼职,没那么复杂”的侥幸心理,却不知这种模糊的口头约定恰恰是劳动纠纷的温床。兼职不签合同,绝非简单的“江湖规矩”,而是直接触碰了我国劳动法律法规的红线。 理解这一点,是保护自身合法权益的第一步。

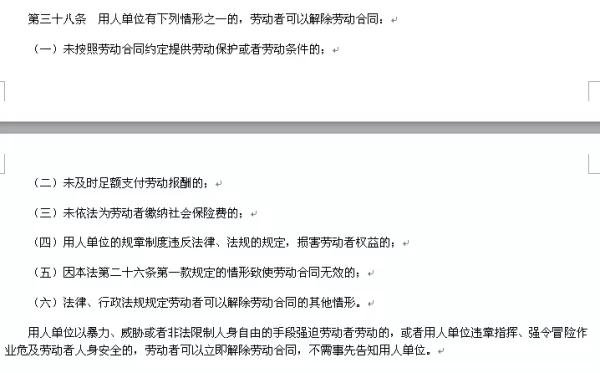

首先,我们必须厘清一个核心法律概念——“事实劳动关系”。根据《关于确立劳动关系有关事项的通知》,即便用人单位与劳动者未签订书面劳动合同,但只要同时满足三个要件,劳动关系依然成立:一是用人单位和劳动者符合法律、法规规定的主体资格;二是用人单位依法制定的各项劳动规章制度适用于劳动者,劳动者受用人单位的劳动管理,从事用人单位安排的有报酬的劳动;三是劳动者提供的劳动是用人单位业务的组成部分。简单来说,只要你在一个组织的管理下,为其业务付出了劳动并获取报酬,无论有没有那张纸,你们之间就已经构成了法律意义上的劳动关系。因此,“兼职不签合同违法吗?”这个问题的答案是肯定的。 这种行为属于用人单位“应当订立书面劳动合同而未订立”的违法行为,劳动者有权要求支付双倍工资作为惩罚性赔偿。

那么,当遭遇“兼职不给钱”的窘境时,劳动者该如何维权?“工资不发能仲裁吗?”答案是当然可以,而且劳动仲裁是解决此类争议最直接、最有效的途径。关键在于证据的收集与固定。在没有书面合同的情况下,证据链的完整性直接决定了仲裁的胜败。 你需要尽可能搜集一切能证明你在此工作、接受管理以及应得报酬的材料。这些证据包括但不限于:招聘信息截图、与负责人或HR的沟通记录(微信、QQ、邮件等,其中包含工作安排、报酬约定等内容)、工作成果交付记录(如设计稿、文案、代码文件)、考勤记录(打卡截图、工作日志)、同事的证人证言、以及任何形式的工资支付记录(银行转账流水、微信/支付宝转账备注)。只要证据能够形成完整的闭环,足以证明“事实劳动关系”的存在和欠薪的事实,劳动人事争议仲裁委员会就会依法支持你的诉求。需要注意的是,劳动仲裁的时效通常为一年,从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算,因此维权务必及时。

接下来,让我们深入探讨另一个高频问题:“兼职社保个税咋算?”这个问题相对复杂,需要区分不同情况。关于社会保险,我国法律对“非全日制用工”(即通常意义上的兼职)有特殊规定。根据《劳动合同法》,非全日制用工双方当事人可以订立口头协议,且从事非全日制用工的劳动者可以与一个或一个以上用人单位订立劳动合同。在社保缴纳上,用人单位通常只需要为劳动者缴纳工伤保险,这是强制性的。至于养老、医疗、失业等其他保险,法律并未强制要求用人单位必须为非全日制员工缴纳。但这并不意味着劳动者无法享有社保。劳动者可以以灵活就业人员的身份,自行前往社保经办机构缴纳基本养老保险和基本医疗保险。因此,如果对方以“兼职”为由完全不提工伤保险,这本身就是不合规的。至于个人所得税,任何个人取得的收入,只要达到了起征标准,都负有纳税义务。 兼职报酬属于“劳务报酬所得”或“工资薪金所得”(取决于劳动关系认定),并入综合所得进行年度汇算清缴。目前,综合所得的免征额为每年6万元,即每月5000元。如果你的兼职月收入低于5000元,理论上单位无需代扣代缴个税;如果高于此标准,支付方则有义务代扣代缴。若对方未代扣,你需要在次年3月1日至6月30日期间,通过“个人所得税”APP自行申报纳税。逃避个税不仅违法,更会影响个人纳税记录,进而可能影响贷款、落户等长远利益。

从更宏观的视角审视,这种“不签合同、不付费”的兼职模式,对整个劳动力市场的健康发展构成了挑战。对于劳动者而言,它意味着劳动权益的“裸奔”,缺乏工伤、医疗等基本保障,收入不稳定,职业发展路径模糊,一旦发生纠纷,维权成本高昂。对于用人单位而言,看似短期内节省了社保和人事成本,规避了法律责任,实则埋下了巨大的隐患。一旦被查处,将面临补缴社保、支付经济补偿金、罚款等多重处罚,企业声誉亦会受损。一个健康的市场,必然建立在权责清晰、保障有力的契约精神之上。鼓励和规范灵活用工,绝不是要回到原始的“口头信用”时代,而是要通过更精细化的法律设计,在保障劳动者权益和激发市场活力之间找到平衡。

最终,无论是寻求一份全职工作,还是承接一个兼职项目,我们都应树立一种现代契约意识。法律的尊严,不仅体现在法庭的判决书里,更渗透在每一次平等、自愿的约定中。 当一份工作试图用“不签合同”来考验你的信任时,它其实已经在践踏法律的底线。面对这种情况,你的谨慎不是多疑,而是对自我价值的捍卫。保留好每一份沟通记录,明确好每一项工作细节,这不仅是在为可能发生的纠纷准备弹药,更是在向对方传递一个清晰的信号:我的劳动,值得被尊重和正式对待。在灵活就业成为新常态的今天,学会用法律的武器武装自己,才能在机遇与风险并存的市场中,走得更稳、更远。