兼职临时工需要签劳动合同吗?不签违法能要求赔偿吗?

探讨兼职临时工是否必须签订劳动合同的法律问题。文章深入解析了“非全日制用工”与事实劳动关系的法律界定,阐明了在何种情况下不签合同构成违法,并详细介绍了劳动者如何收集证据、通过仲裁等方式主张双倍工资赔偿。内容覆盖了从法律依据到实际操作的全流程,旨在为临时工提供清晰的维权指引。

在当今灵活多样的就业形态下,“兼职”与“临时工”已成为劳动力市场中不可或缺的组成部分。然而,围绕其核心的法律问题——是否必须签订劳动合同,以及不签合同的法律后果——却常常困扰着劳资双方。这个问题并非一个简单的“是”或“否”所能概括,其答案深植于中国《劳动合同法》中对不同用工形态的精准划分。要厘清其中的权责,我们必须首先撕掉“临时工”这个模糊的标签,探究其法律实质。

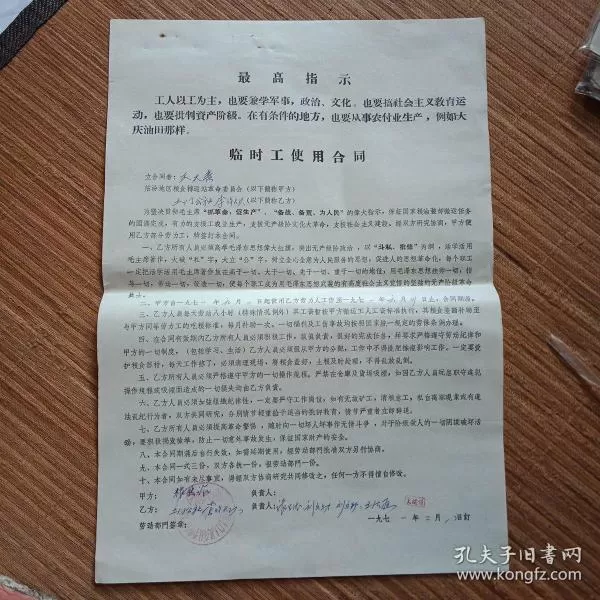

首先,法律上对“兼职”或“临时工”的界定,关键在于其工作时间与工作模式是否符合非全日制用工劳动法规定。根据《劳动合同法》第六十八条的定义,非全日制用工是指以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。在这种法律框架下,用人单位与劳动者建立的是一种非全日制劳动关系。其显著特征在于,法律并不强制要求双方必须订立书面的劳动合同,口头协议是被允许的。因此,如果你的工作模式严格符合上述工时限制,那么即便没有一纸书面的合同,你们之间也成立了合法的非全日制劳动关系。此时,用人单位不签合同的行为本身并不直接构成违法,但双方的权利义务依然受到法律保护,例如工资必须按小时支付且不得低于当地最低小时工资标准,薪酬结算周期最长不得超过十五日。

然而,现实中的复杂性恰恰在于,大量被称为“兼职”或“临时工”的岗位,其工作强度与时间早已远超非全日制用工的范畴。当一名所谓的“临时工”每天工作八小时,每周工作五天,或者其工作内容、管理模式、接受指挥监督的程度与正式员工无异时,法律上就会将其认定为事实上的全日制劳动关系。这正是问题的关键转折点。一旦被认定为全日制用工,那么根据《劳动合同法》第十条的规定,“建立劳动关系,应当订立书面劳动合同”。用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,便构成了明确的违法行为。此时,临时工不签劳动合同违法吗的答案就是肯定的,这种违法性直接导向了法律对劳动者的倾斜性保护。

那么,当用人单位的违法事实成立后,劳动者最关心的问题便是:没签劳动合同怎么要赔偿?法律为此设定了明确的惩罚性赔偿机制,即“双倍工资罚则”。具体而言,依据《劳动合同法》第八十二条,用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付二倍的工资。这笔“双倍工资”的起算时间是自用工之日满一个月的次日,截止时间为补订书面劳动合同的前一日,或者最多计算至满一年的前一日,总计最长可达11个月。要成功主张这笔赔偿,核心在于证据。劳动者必须有意识地、系统地收集能够证明双方存在劳动关系的证据,这包括但不限于:盖有公司公章的工资条、银行代发工资的流水记录、工作证、门禁卡、同事的证人证言、工作安排的微信或钉钉聊天记录、考勤表、以及工作过程中产生的任何书面文件。这些证据将构成你在后续维权行动中的坚实基石。

维权路径通常遵循“协商-投诉-仲裁”的递进逻辑。首先,可以尝试与用人单位进行沟通协商,明确指出其未签合同的违法性,并提出支付双倍工资的要求。若协商无果,劳动者可以向用人单位所在地的劳动监察大队进行投诉,由行政部门介入调查并责令其改正。如果以上途径均无法解决问题,最后也是最有效的法律武器便是申请劳动仲裁。劳动者需在知道或应当知道权利被侵害之日起一年内,向劳动合同履行地或用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会提交仲裁申请,并附上所有收集到的证据。在仲裁过程中,清晰的双倍工资赔偿金计算方法至关重要,即以你在此期间应得的月工资为基数,乘以应当支付双倍工资的月数。值得注意的是,除了双倍工资,劳动者还有权要求用人单位补缴社会保险,这是劳动者的法定权利,不因合同形式的有无而免除。

最后,我们必须警惕一种趋势,即部分企业利用“灵活用工”、“劳务外包”等名义,试图规避与劳动者建立直接的劳动关系,从而摆脱签订劳动合同和缴纳社保的义务。对于从事外卖配送、网约车驾驶、线上内容创作等新业态的劳动者而言,这种法律关系的界定更为复杂。但万变不离其宗,判断的核心标准依然在于人格上、经济上和组织上的从属性。如果劳动者必须遵守平台或公司的规章制度,接受其统一管理和考核,劳动成果也直接归属于该公司,那么即便合同名为“合作协议”或“承揽协议”,也存在被认定为事实劳动关系的巨大可能。因此,每一位劳动者都应提升自身的法律意识,不因“临时”或“兼职”的身份而轻视自己的合法权益。主动要求明确用工性质,保留工作痕迹,是保护自己的第一步。而对企业而言,合规用工不仅是履行法律义务,更是规避潜在巨额赔偿风险、建立稳定团队、实现可持续发展的明智之举。法律的尊严不仅体现在其条文的严谨,更体现在每一位劳动者敢于并善于用它来捍卫自身价值的那一刻。