兼职临时工的特征是啥?和普通兼职有啥区别?签合同吗?工资咋算?

深入解析兼职临时工的核心特征与普通兼职的本质区别,探讨临时工兼职合同的签订要点与法律效力,并详细阐明临时兼职工资多元化的结算方式。本文从非全日制用工与临时劳务关系的法律角度出发,为用人单位和求职者提供关于短期临时工权益保障的实用指南,助其在灵活用工时代规避风险,实现价值最大化。

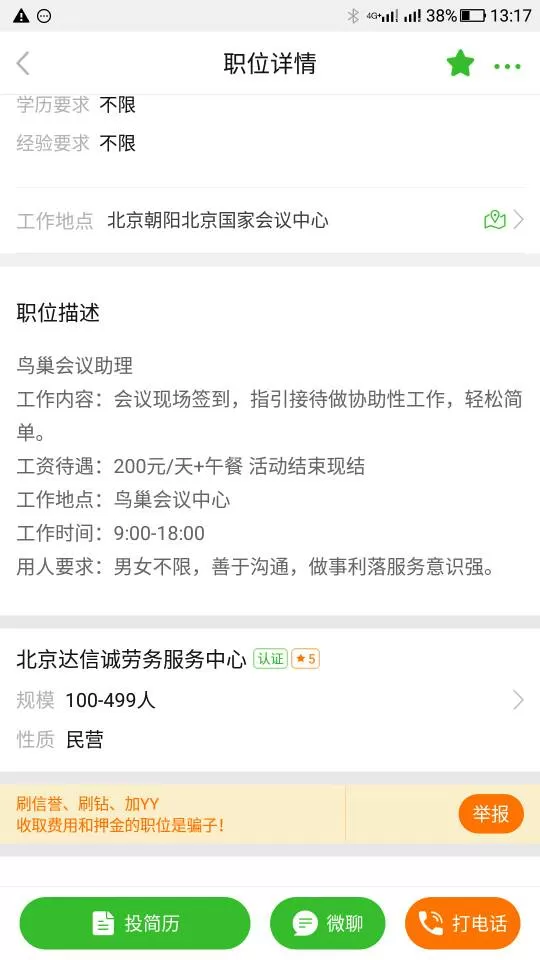

与这种“即插即用”的特性相对,普通兼职则带有更强的“规律性”与“延续性”。一个在咖啡店每周固定工作两个半天的大学生,或是在培训机构长期担任晚间课程的助教,他们从事的便是普通兼职。这种工作模式往往有相对稳定的工作内容、固定的排班时间,并且劳务关系会持续一段较长的周期,少则数月,多则数年。这种区分并非语义游戏,它直接影响了后续的合同签订、工资计算乃至法律保障的适用范畴。将二者混为一谈,往往会在合作之初埋下误解的种子,导致后续在责任、薪酬等问题上产生不必要的纠纷。因此,清晰界定合作模式的性质,是开展一切灵活雇佣活动的前提。

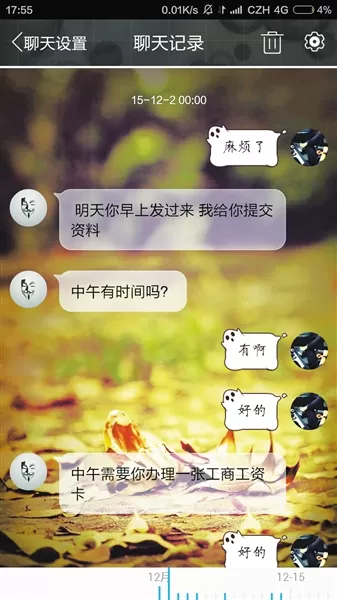

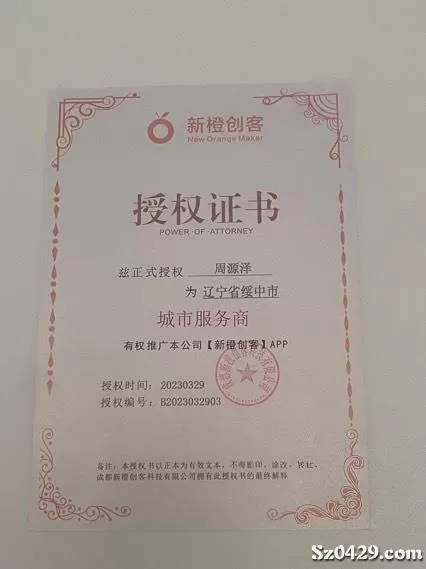

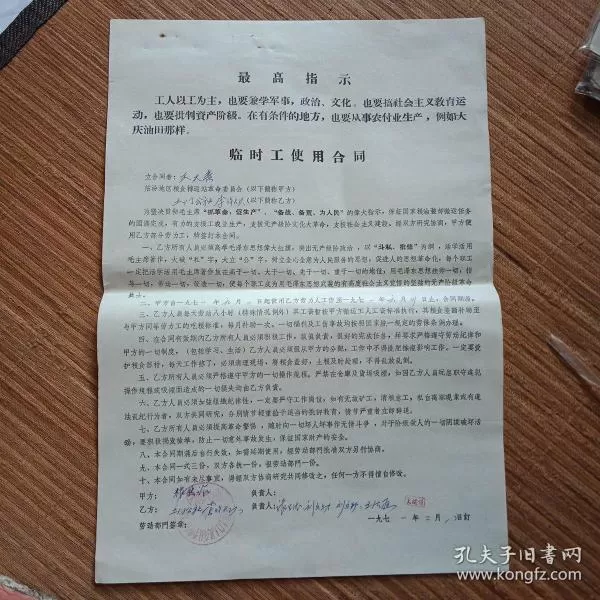

谈及法律保障与合同签订,这是所有兼职临时工最为关切的核心问题:“签合同吗?”答案是复杂的,但原则是明确的:任何形式的有偿合作,都应有某种形式的“约定”作为凭证。对于短期、一次性的临时劳务,法律上更倾向于将其归类为《民法典》合同编中的“劳务合同关系”,而非《劳动合同法》所规范的“劳动关系”。这意味着,企业通常无需为此类临时工缴纳社保。但一份权责清晰的《劳务协议》或哪怕是书面形式明确的任务单,其重要性不容忽视。这份协议是双方的“路线图”,它应当至少包含:服务内容的具体描述、工作起止时间、薪酬标准与结算方式、双方的责任与义务、以及意外情况的处理预案。签订这份协议,既是对劳动者获得报酬权利的确认,也是企业在任务完成、质量达标后支付款项的法律依据。即便在极端情况下,一份详实的聊天记录、电子邮件往来,在司法实践中也能作为事实劳务关系的证据。因此,口头约定虽然便捷,但其风险远大于便利,尤其在涉及金额较大或具有一定人身危险性的任务时。

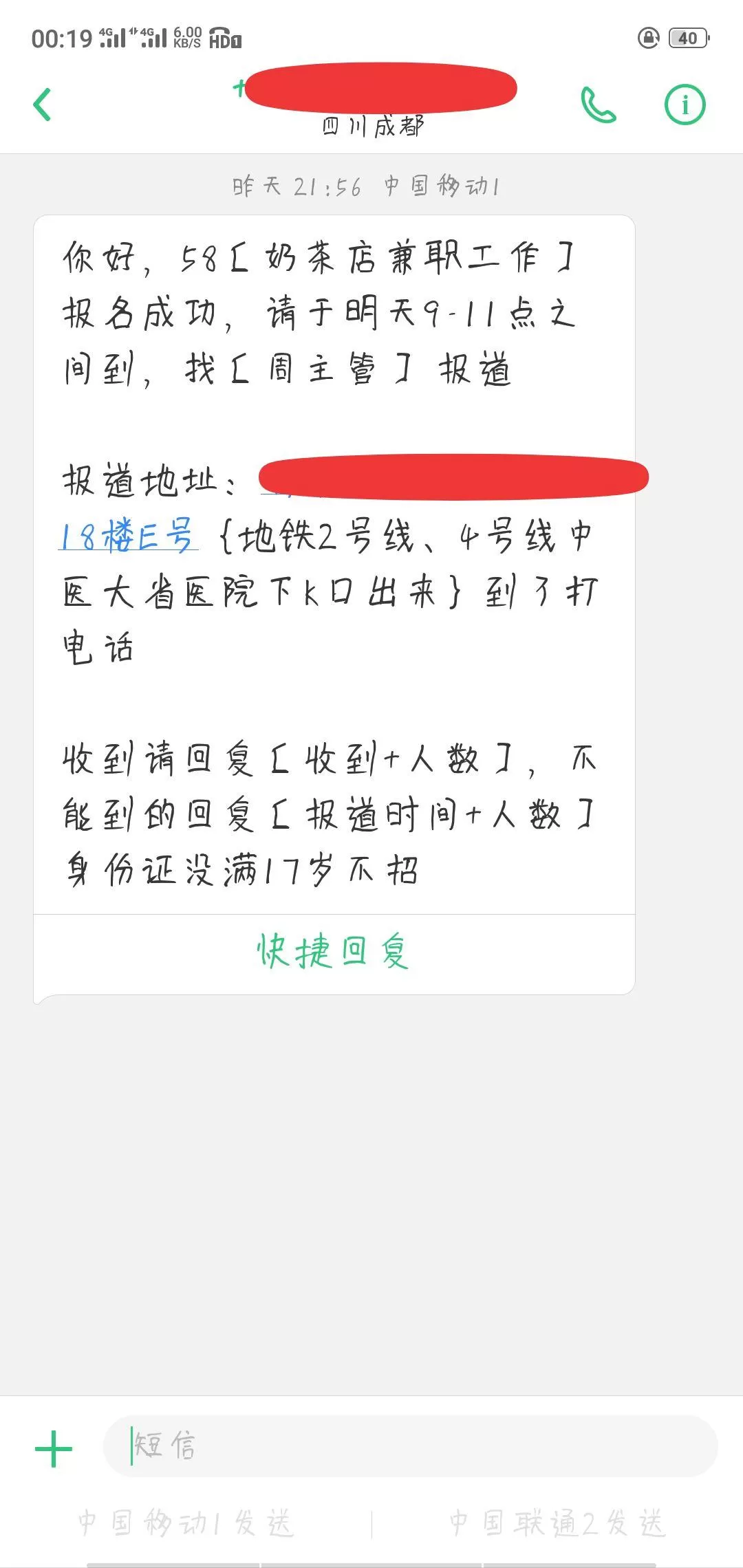

工资如何计算和发放,是衡量一份工作价值最直观的标尺,对于兼职临时工而言,其结算方式呈现出显著的灵活性与多样化。临时兼职的工资结算方式,紧密围绕其“短期”和“任务导向”的特点展开。最常见的莫过于“日结”(按天结算)或“小时结”(按小时结算),这种方式给予劳动者最快的现金回报,极具吸引力,尤其适用于即时性服务岗位。其次是“项目结”或“计件结”,即完成一项完整的任务或达到一定工作量后一次性结算,这常见于短期设计、文案撰写、数据标注等项目制工作。与普通兼职通常按月发放工资的模式不同,临时工的薪酬支付周期被极大压缩。这种高频次的结算,一方面满足了劳动者的即时利益需求,另一方面也简化了企业的薪酬管理流程。但需要注意的是,薪酬标准并非无章可循。它会受到市场供需关系、技能要求、工作强度、紧急程度等多重因素影响。求职者在接受任务前,必须就单价、总价、是否含税、支付时间等细节进行明确确认,避免事后因“口头承诺”而陷入讨薪困境。

最后,我们必须正视兼职临时工这一模式所伴生的挑战与法律保障的边界。由于其法律定位多为“劳务关系”,劳动者通常无法享受到《劳动合同法》规定的经济补偿金、带薪休假、社会保险等全面保障。这正是其与“非全日制用工”这一标准兼职形态在法律上的根本区别。“非全日制用工”作为劳动关系的一种特殊形式,劳动者虽也无需全日制缴纳社保,但用人单位仍需为其缴纳工伤保险。因此,对于从事兼职临时工的个人而言,主动规避风险变得尤为重要。这包括:优先选择信誉良好的平台或直接雇主,绝不参与任何需要“自掏腰包”或要求不当担保的工作,坚持签订书面劳务协议,并在工作过程中保留好相关证据。对于用工方而言,虽然法律强制义务较少,但一份详尽的劳务协议和购买“雇主责任险”或“意外伤害险”是转移风险、彰显责任心的最佳实践。一个健康的零工经济生态,依赖于双方对规则的尊重和对彼此权益的自觉维护。兼职临时工并非法律保护的灰色地带,而是一个需要参与者更具契约精神和风险意识的新兴领域。能否在这种灵活的协作中游刃有余,既考验着个体的商业智慧,也度量着市场法治的成熟度。