当下兼职市场早已告别“体力活主导”的单一模式,线上任务、技能变现、灵活用工等多元形态让“斜杠收入”成为年轻人的生活常态。在众多兼职平台中,“zaro兼职”因低门槛、任务多样等特点快速吸引关注,但随之而来的疑问也格外直接:zaro兼职靠谱吗?有人试过吗?快来说说你的真实感受。这个问题背后,是用户对平台可靠性的深度拷问——毕竟,兼职不仅是赚外快,更关乎时间成本与权益保障。

要判断zaro兼职是否靠谱,首先需拆解其底层逻辑。公开信息显示,zaro定位为“灵活用工对接平台”,连接有短期用工需求的企业与寻求兼职的个人,业务覆盖线上数据标注、线下地推、内容审核、电商客服等数十个品类。这种“双边市场模式”本身并无问题,但平台的核心竞争力在于“信任基建”——即能否有效筛选优质需求方、保障任务真实性、建立清晰的履约与结算机制。从资质看,zaro具备相关企业注册信息,并通过了第三方平台认证,这在合规性上迈出了第一步,但资质齐全不等于体验无忧,用户更关心的仍是“落地环节”的可靠性。

关于“有人试过吗”,社交平台上积累的用户反馈提供了最直观的答案。多位体验者分享的积极案例显示,zaro的部分任务确实存在“低门槛、即时结算”的优势。比如上海大学生小林曾参与过线上问卷调研任务,“任务描述和实际内容一致,完成2小时就通过微信收到了20元报酬,没有套路”;北京白领张先生则做过线下商演协助,“平台提前确认了活动时间、地点和薪资,现场负责人也和平台信息一致,结束后3天就结算了”。这类反馈印证了zaro在“标准化任务”上的可靠性——任务流程清晰、权责明确的平台机制,能让用户获得确定性体验。

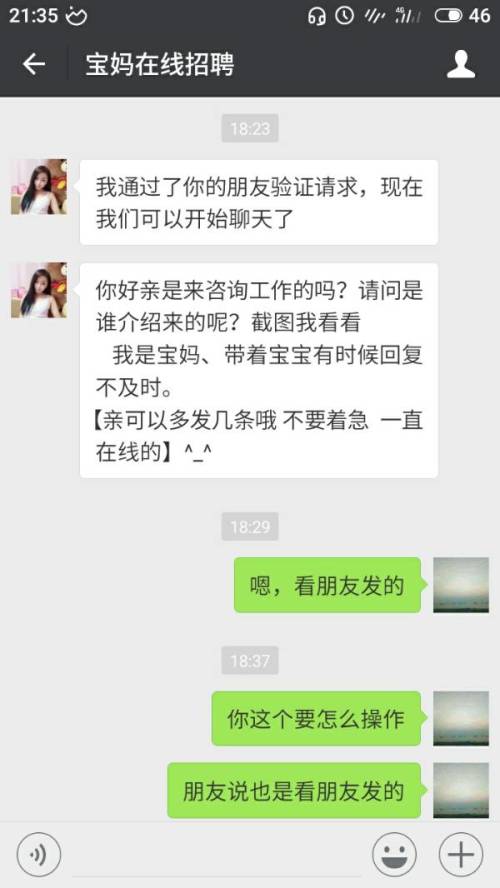

但负面声音同样不容忽视。成都自由职业者李女士的经历颇具代表性:“我接了个‘商品信息录入’任务,说好录入100条数据给50元,结果实际操作中发现系统频繁卡顿,且部分商品信息需要自行搜索补充,耗时远超预期,最后平台以‘未达质量标准’为由只支付了30元。”更让用户警惕的是“虚假任务”风险,有用户反映曾遇到“预付押金”类兼职——“要求先交99元‘保证金’才能接任务,承诺完成任务返还,结果联系客服后直接被拉黑。”这类案例暴露出zaro在“任务审核”和“用户权益保护”上的短板:对需求方资质审核不够严格,导致部分不良商家混入;对任务纠纷的仲裁机制不够完善,用户维权成本较高。

zaro兼职的可靠性,本质上是“平台机制”与“用户行为”共同作用的结果。从平台端看,“信任闭环”的构建是核心。一方面,需建立更严格的“需求方准入门槛”,比如要求企业提供营业执照、过往用工记录,并对任务描述的真实性进行预审核(如抽查任务内容是否与宣传一致);另一方面,需完善“履约保障体系”,比如推行“任务保证金”制度,让需求方预存部分薪资到平台,用户完成并通过验收后再释放,同时设立“纠纷快速响应通道”,避免小问题拖成大矛盾。目前zaro已开始试点“任务评分机制”,用户完成任务后可对需求方进行评价,这种“双向评价”能在一定程度上筛选不良商家,但覆盖面和执行力度仍需加强。

从用户端看,“风险识别能力”同样关键。选择zaro兼职时,需牢记“三看原则”:一看任务描述是否具体(如“日结200元”模糊不清,而“线下超市促销3小时,时薪80元”则更可信);二看结算方式是否明确(优先选择“平台托管”类任务,避免直接转账给个人);三看用户评价是否真实(警惕刷好评,重点看中差评中的具体问题)。此外,对“高薪低门槛”任务保持警惕——“时薪200元,无需经验”往往是虚假任务的典型特征,毕竟企业用工成本有其合理区间,远高于市场水平的薪资大概率存在陷阱。

兼职行业的规范化发展,正倒逼平台提升可靠性。随着《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》等政策出台,灵活用工平台的责任边界逐渐清晰,比如需明确“劳动关系”与“合作关系”,保障劳动报酬按时足额支付。这对zaro而言,既是挑战也是机遇:挑战在于需投入更多成本完善合规体系,比如建立用户信息加密机制、加强数据安全保护;机遇在于通过规范化运营建立差异化优势,在“野蛮生长”的兼职市场中赢得用户信任。未来,zaro若想真正回答“靠谱吗”的疑问,需从“流量思维”转向“信任思维”——即不仅追求用户数量,更要提升服务质量与权益保障,让“真实感受”成为用户选择的核心理由。

回到最初的问题:zaro兼职靠谱吗?有人试过吗?真实感受如何?答案并非简单的“是”或“否”,而是取决于平台能否持续完善信任机制,以及用户能否理性辨别风险。对于兼职者而言,zaro可以成为灵活就业的一个选项,但需保持“清醒参与”——不盲目追求高薪,优先选择有保障的任务,遇到问题及时通过平台渠道维权;对于平台而言,唯有将“用户权益”置于首位,才能在激烈的市场竞争中走得更远。毕竟,兼职的本质是“价值交换”,只有双方都感受到诚意与可靠,这个市场才能真正健康地发展下去。