zm手机兼职平台上的兼职工作机会是否真实可靠,值得一试?这是当下许多寻求灵活就业人群的核心疑问。在移动互联网渗透率突破80%的当下,手机兼职平台已成为连接闲置劳动力与碎片化需求的重要载体,而zm手机兼职平台作为其中的典型代表,其提供的兼职机会的真实性与可靠性,直接关系到用户的切身利益与平台的长期发展。要解答这一问题,需深入剖析其运作机制、风控体系、用户生态及行业痛点,而非简单以“是”或“否”概括。

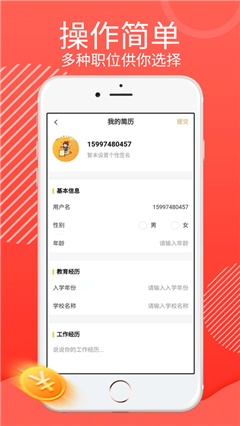

zm手机兼职平台上的兼职工作机会,本质上是数字化时代劳动力细分的结果。从岗位类型来看,其覆盖了数据标注、内容审核、电商推广、问卷调研、短视频辅助等多个领域,既有对技能要求较低的基础任务(如图片分类、语音转写),也有需要一定专业能力的进阶岗位(如文案撰写、设计排版)。这种多元化的岗位设计,使得学生群体、宝妈、自由职业者等不同身份的用户都能找到适配的入口,理论上为灵活就业提供了广阔空间。然而,岗位的“存在”不代表“真实”,更不代表“可靠”——判断其价值,需穿透表层信息,审视平台对机会的筛选与监管逻辑。

真实性的核心在于“机会是否与实际需求匹配,是否存在虚假或夸大宣传”。zm手机兼职平台在入驻机制上采取了“双向审核”策略:一方面,企业或个人发布者需提交营业执照、身份证明等资质材料,平台通过工商信息核验、信用记录查询等方式验证其合法性;另一方面,对于任务内容,平台设置了敏感词过滤与人工审核流程,明确禁止“高薪低能”“预付押金”“拉人头”等风险提示词的出现。例如,在电商推广类任务中,平台会要求发布者提供商品链接、推广方案及结算标准,避免“刷单”等灰色地带的任务上架。这种机制从源头上过滤了部分虚假机会,但仍有“漏网之鱼”——个别发布者通过伪造资质、拆分任务等方式规避审核,导致用户在实际操作中遭遇“任务完成却不结算”“宣传与实际工作内容不符”等问题。此时,平台的“事后追责机制”便成为真实性的第二道防线:zm手机兼职平台建立了用户评价体系与投诉通道,若用户提交任务成果后未获报酬,可上传聊天记录、工作截图等证据申请仲裁,平台将根据审核结果对发布者进行罚款、封号等处理,并强制其支付报酬。这种“事前预防+事后处置”的双轨模式,显著提升了兼职机会的真实性,但仍无法完全杜绝个体违规行为,用户仍需保持警惕。

可靠性则更侧重于“平台的履约保障与用户体验”。在兼职场景中,用户最关心的莫过于“能否按时足额获得报酬”。zm手机兼职平台通过“托管支付”机制解决了这一核心痛点:任务发布者在发布任务时需将报酬存入平台账户,用户完成并通过审核后,平台将报酬直接划转至用户账户,避免了传统兼职中“先干活后被拖欠”的风险。此外,平台对结算周期进行了明确规范:普通任务一般在24小时内完成审核与支付,长期合作任务则按周结算,且用户可随时提现至微信、支付宝等渠道,到账时效基本符合预期。在纠纷处理方面,平台设置了“客服介入-仲裁委员会-申诉渠道”的三级响应机制,对于复杂争议,由平台组建的兼职仲裁委员会(含法律顾问、行业专家)进行裁定,保障了处理结果的公正性。然而,可靠性并非没有短板:部分用户反映,平台对任务审核的标准存在模糊性,例如内容审核任务中,不同审核员对“违规内容”的判定尺度不一,导致同一任务成果被多次驳回,影响收入稳定性;此外,平台对发布者的惩罚力度不足,个别违规者在被封号后更换身份重新入驻,形成“屡禁不止”的恶性循环。这些问题反映出zm手机兼职平台的可靠性机制仍有优化空间,尤其在标准化审核与长效惩戒方面。

值得尝试与否,需结合用户需求与平台能力综合判断。对于时间灵活、希望利用碎片化时间赚取零花钱的用户而言,zm手机兼职平台确实提供了低门槛的入口:无需专业技能的基础任务时薪可达15-30元,月收入稳定在1000-3000元的用户不在少数;而对于追求更高收入或职业发展的用户,平台上的进阶岗位(如新媒体运营、电商客服)则提供了技能提升的可能,部分优质用户甚至通过平台与企业建立长期合作关系,实现了从“兼职”到“灵活就业”的转型。但需明确的是,“值得一试”的前提是“理性选择”:用户应优先选择“托管支付”“有明确验收标准”的任务,避免私下交易;对“高回报、零门槛”的宣传保持警惕,谨防陷入诈骗陷阱;同时,充分利用平台的评价体系,查看其他用户的反馈,选择口碑良好的发布者。

归根结底,zm手机兼职平台上的兼职工作机会,其真实性与可靠性并非绝对,而是平台机制、用户行为与行业生态共同作用的结果。在灵活就业成为趋势的背景下,平台需进一步强化技术赋能(如AI算法识别虚假任务)、完善审核标准(如制定统一的工作成果验收规范)、加大违规成本(如建立发布者信用黑名单),才能在竞争中赢得信任;而用户也需提升风险意识,以“审慎参与、理性维权”的态度参与兼职,实现平台与用户的双赢。只有这样,zm手机兼职平台才能真正成为连接劳动价值的可靠桥梁,而非昙花一现的“流量工具”。