北京兼职最低工资标准,具体是多少呢?这个问题看似简单,实则牵动着数以万计兼职劳动者的切身权益,也折射出超大城市灵活就业市场的规范程度。作为首都,北京的兼职用工市场活跃度高,涵盖学生群体、灵活就业者、兼职从业者等多元主体,而明确的最低工资标准既是保障劳动者基本生活的“安全网”,也是维护市场秩序、促进公平竞争的“压舱石”。要准确理解这一标准,需从法律界定、具体数值、适用范围及现实挑战等多维度展开分析。

一、法律框架下的“北京兼职最低工资标准”:非全日制用工的小时底线

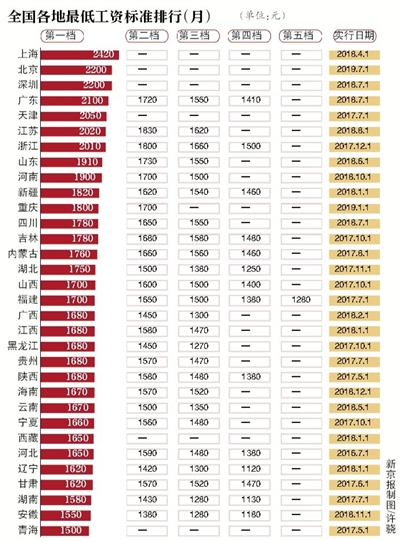

根据《中华人民共和国劳动合同法》及《北京市工资支付规定》,兼职用工属于“非全日制用工”范畴,其核心特征是劳动者在同一用人单位一般每日工作时间不超过4小时,每周累计工作时间不超过24小时。与全日制用工适用月最低工资标准不同,非全日制用工执行的是小时最低工资标准。这一标准不仅包含劳动者在工作时间内提供正常劳动应得的报酬,还涵盖了个人应缴纳的社会保险费——这意味着,用人单位支付的小时工资不得低于该标准,且无需额外为兼职人员缴纳社保(由个人自行缴纳)。那么,北京兼职最低工资标准具体是多少呢?根据北京市人力资源和社会保障局2023年最新发布的数据,北京市小时最低工资标准为26.4元/小时。这一标准自2022年调整以来,已连续两年保持稳定,体现了北京在保障劳动者权益与平衡企业用工成本之间的审慎考量。

二、26.4元/小时:数字背后的价值与意义

26.4元/小时这个数字,并非随意设定,而是基于北京市经济发展水平、居民消费价格指数(CPI)、职工平均工资等多重因素综合测算的结果。对劳动者而言,这是“劳有所得”的基本保障:假设一名兼职者每周工作20小时(符合非全日制用工上限),月收入可达约2112元(26.4元/小时×20小时×4周),虽不高,但能为学生群体补贴生活、为灵活就业者提供基础收入支撑。对企业而言,这是合规用工的红线:低于此标准支付报酬,不仅面临劳动监察部门的责令整改、补发工资,还可能承担加付赔偿金等法律责任。从社会层面看,北京兼职最低工资标准的稳定传递出对灵活就业形态的重视,有助于减少“廉价用工”现象,推动兼职市场从“无序竞争”向“规范发展”过渡,尤其在北京这样的高成本城市,标准的存在能让兼职劳动者感受到“体面劳动”的温度。

三、适用范围与执行难点:谁在享受“26.4元”的保护?

尽管法律明确了北京兼职最低工资标准的适用对象,但在现实中,执行仍面临诸多挑战。首先,适用范围的界定存在模糊地带:例如,实习学生是否属于非全日制劳动者?根据规定,在校学生利用业余时间勤工助学,不视为就业,不建立劳动关系,因此不适用最低工资标准——但部分企业将“实习”作为规避用工责任的幌子,用“实习补贴”名义支付远低于26.4元/小时的报酬,导致学生权益受损。其次,行业差异导致标准执行不均:在餐饮、零售、外卖配送等兼职密集型行业,部分企业通过“包吃住”“绩效提成”等形式变相降低时薪,例如将时薪定为18元,但承诺“包吃住每月补贴300元”,折算后虽可能接近标准,但实际收入稳定性差,且劳动者难以清晰核算时薪是否达标。此外,灵活就业平台的用工模式更复杂:外卖骑手、网约车司机等平台从业者,常被定义为“合作关系”而非“劳动关系”,导致北京兼职最低工资标准难以直接适用,平台通过算法派单、任务计件等方式模糊“工作时间”,劳动者即使收入低于时薪标准,也难以维权。

四、趋势与建议:让“26.4元”真正成为劳动者的“保护伞”

面对挑战,北京兼职最低工资标准的完善需多方协同发力。从政策层面看,可进一步细化适用范围,明确实习、平台用工等特殊形态的权益保障边界,例如对“假实习真用工”的行为进行界定,纳入劳动监察范围;同时建立动态调整机制,根据CPI和工资增长情况适时提高标准,确保其实际购买力不缩水。从企业层面看,合规意识是关键:部分企业认为“兼职用工成本低”,但忽视法律风险,实际上,按时足额支付报酬不仅能避免法律纠纷,更能提升劳动者忠诚度和工作效率,尤其在服务业,兼职者的服务质量直接影响企业口碑。从劳动者层面看,需增强维权意识:签订兼职协议时明确约定小时工资、工作时间、结算方式,保留考勤记录、工资条等证据,一旦遭遇低于标准的情况,可通过劳动监察部门投诉、申请劳动仲裁等途径维权。从监管层面看,需创新监管手段:针对平台用工等新业态,可利用大数据技术监控平台派单数据、劳动者收入情况,对长期低于时薪标准的平台进行约谈或处罚,让北京兼职最低工资标准在数字时代也能落地生根。

北京兼职最低工资标准的26.4元/小时,不仅是一个数字,更是对劳动者尊严的尊重,对社会公平的维护。在灵活就业日益成为趋势的今天,只有让标准“长出牙齿”,让执行“落地有声”,才能让每一位兼职劳动者在为城市发展贡献力量的同时,也能共享发展成果,体面劳动、安心生活。这既是城市治理的温度,也是社会文明的刻度。