北大兼职生的高效时间管理,本质是稀缺资源的科学配置——如何在24小时里既保障顶尖学府的学业精度,又让兼职实践成为能力跃迁的催化剂,最终实现学业与职业发展的双向赋能。这种平衡并非简单的“时间分配游戏”,而是需要底层逻辑重构、策略适配与习惯养成的系统工程,尤其对身处高节奏、高要求的北大环境而言,更考验个体的规划智慧与执行韧性。

时间管理的困境:从“忙碌”到“盲碌”的陷阱

北大兼职生的时间困境,首先源于“双重高标”的挤压:学业上,课程深度、科研压力、竞赛筹备要求极致投入;兼职中,无论是企业项目、学术助理还是创业实践,均需高效交付成果。两者叠加,极易陷入“时间碎片化”漩涡——课堂与兼职场域间频繁切换,导致认知资源损耗;任务清单越拉越长,却因优先级模糊陷入“伪忙碌”。更隐蔽的风险是“机会成本失衡”:为兼职牺牲睡眠与深度学习时间,短期获得经济回报,却可能透支长期学业竞争力,或因精力不足导致兼职质量滑坡,最终陷入“两头不讨好”的恶性循环。这种困境的根源,往往在于未能将时间管理从“被动应对”升级为“主动设计”。

底层逻辑重构:以“目标优先级”锚定时间分配

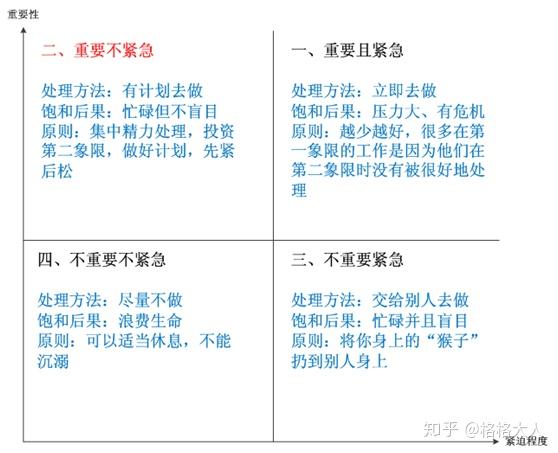

高效时间管理的核心,是建立“目标-任务-时间”的强关联。北大兼职生需首先明确“学业与兼职的双赢目标”具体指向什么:是GPA与实习履历的同步提升?还是专业知识与行业经验的深度转化?基于此,用“四象限法则”对任务分层:第一象限(紧急重要,如期末论文、兼职关键节点)必须优先保障;第二象限(重要不紧急,如专业核心课学习、长期能力培养)需固定“不可侵犯时间块”,避免被紧急事务挤占;第三象限(紧急不重要)可授权或简化处理;第四象限(既不紧急也不重要)果断舍弃。例如,若有学生计划通过兼职积累数据分析经验,就应将Python学习(第二象限)与参与企业的数据清洗项目(第一象限)绑定,而非零散接取与目标无关的临时任务,确保每一小时投入都指向核心目标增值。

协同策略:让学业与兼职形成“能力反哺”闭环

学业与兼职并非对立关系,若策略得当,可构建“理论-实践-再理论”的良性循环。关键在于寻找两者的“结合点”:若兼职内容与专业高度相关(如法学专业学生参与法律援助、计算机专业学生承接编程项目),则可将兼职中的真实问题带回课堂研讨,用学术理论拆解实践痛点,同时将课堂所学的方法论(如法律逻辑、算法模型)应用于兼职任务,实现“双向赋能”。例如,北大某经济学专业学生通过兼职参与市场调研项目,不仅将计量经济学模型用于数据建模,还将调研中发现的市场空白作为本科论文选题,最终论文成果又反哺兼职企业的策略优化——这种协同不仅节省了重复投入的时间,更让学习与实践形成螺旋上升的闭环。若兼职与专业关联较弱,则需明确其“辅助价值”,如通过兼职锻炼沟通协调能力,这类通用能力的提升可直接迁移至小组课题、社团管理等学业场景,间接优化学业效率。

工具与习惯:用“系统化执行”降低内耗

科学的时间管理离不开工具支撑与习惯固化。在工具层面,北大兼职生可善用“数字化任务管理系统”(如Notion、Todoist)搭建个人时间数据库,将长期目标(如学期GPA目标、兼职技能提升)拆解为周/日任务,并设置优先级标签与截止日期;借助“时间块管理法”,为不同类型任务预留专属时段(如上午9-11点为专业课深度学习时间,下午2-5点为兼职集中工作时间),避免频繁切换导致的注意力损耗。更关键的是习惯养成:建立“每日三问”复盘机制(今天完成了什么?哪些时间被浪费?明天如何优化?),每周进行“目标进度校准”,动态调整时间分配;同时践行“精力管理”而非单纯“时间管理”——利用个人生物钟高能时段处理高认知负荷任务(如复杂课题研究、兼职方案设计),低能时段处理机械性事务(如资料整理、邮件回复),确保有限精力用在“刀刃”上。例如,有学生发现自己在清晨逻辑思维最强,便将兼职中的方案策划与学业中的论文写作安排在此时段,而傍晚则用于兼职沟通与课程预习,效率提升显著。

长期价值:从“时间平衡”到“能力跃迁”

对北大兼职生而言,高效管理时间、平衡学业与兼职的终极意义,远不止于“双赢”的结果,更在于通过这个过程锻造稀缺的“复合能力”:在高压下多任务处理的心理韧性、在资源约束下优化配置的系统性思维、在理论与实践间灵活切换的跨界整合能力。这些能力正是未来职场的核心竞争力——当同龄人还在为“工作与生活平衡”焦虑时,经历过北大高强度锤炼的兼职生,已将时间管理内化为一种本能,能够更从容地在复杂场景中识别优先级、整合资源、创造价值。这种从“被动平衡”到“主动驾驭”的跃迁,才是兼职经历赋予北大学生的最宝贵财富,也是他们区别于普通兼职者的核心优势。

北大兼职生的时间管理,不是在“学业”与“兼职”间做取舍,而是通过科学规划让两者相互成就。当每一分钟都指向能力增值,当兼职成为学业的延伸、学业为兼职赋能,这种平衡便不再是压力源,而是成长的加速器——这正是顶尖人才在多元发展中实现自我突破的关键路径。