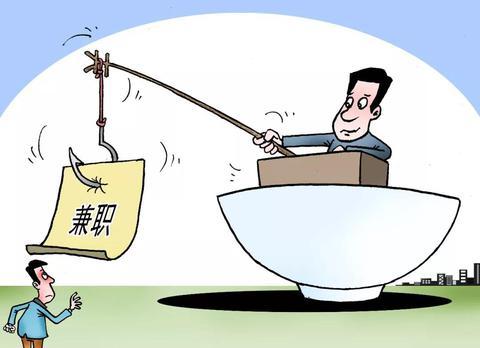

兼职不受法律保护,权益易受侵害,小心风险!这一现实正困扰着数以千万计的灵活就业者。在“副业刚需”与“灵活就业”成为社会热词的当下,兼职市场迅速扩张,从大学生课余兼职、白领斜杠增收,到蓝零工的临时性务工,兼职似乎成了“低门槛、高灵活”的代名词。然而,当兼职者遭遇工资拖欠、工伤赔偿无门、随意解雇时,才惊觉自己正游走在法律保护的真空地带——兼职不受法律保护的核心劳动权益保障,已成为悬在每一位兼职者头上的达摩克利斯之剑。

兼职为何不受法律保护?根源在于劳动关系的模糊界定。我国劳动法保护的主体是“劳动者”,而法律意义上的“劳动者”需具备“从属性”,即人格从属(接受用人单位管理、遵守规章制度)、经济从属(以工资为主要生活来源)、组织从属(劳动是业务组成部分)。现实中,兼职多被认定为“劳务关系”或“雇佣关系”,而非“劳动关系”。例如,大学生周末做家教、外卖骑手接单兼职、设计师接私活等,双方往往仅达成口头协议或简单约定,缺乏签订劳动合同的意识,甚至用工方刻意规避“劳动关系”的认定,以“合作”“服务”等名义降低自身责任。司法实践中,一旦发生纠纷,兼职者需承担“谁主张,谁举证”的责任,却因缺乏劳动合同、工资流水、考勤记录等关键证据,陷入维权困境。这种法律框架与兼职实践的错位,直接导致兼职者无法享受最低工资、工时保护、加班费、社保缴纳等劳动法基本权益,权益易受侵害成为兼职群体的普遍痛点。

兼职权益易受侵害的表现形式多样,从经济权益到人身安全均面临风险。最常见的是工资拖欠或克扣,不少兼职者遭遇“干完活不给钱”或“以‘质量不达标’为由扣减报酬”的情况。由于没有书面合同约定工资金额、支付时间和违约责任,兼职者往往只能通过协商或舆论施压,维权成本极高。更隐蔽的是“隐形侵权”,比如要求兼职者超时工作却不支付加班费——某电商平台大促期间,兼职打包工每日工作12小时,时薪远低于最低工资标准,却被告知“兼职无加班费”;又如工作环境安全隐患,餐饮兼职者未配备必要防护装备导致烫伤,外卖兼职者发生交通事故后因“非雇佣关系”无法获得工伤赔偿。此外,兼职者还面临随意解雇的风险,用工方可随时以“业务调整”“不需要”等理由终止合作,无需支付任何补偿。这些侵害行为的背后,是兼职法律关系的脆弱性:用工方利用信息不对称和兼职者“怕麻烦、不敢争”的心理,将兼职视为“低成本用工工具”,而兼职不受法律保护的现实,更让侵权行为几乎零成本。

那么,面对兼职风险,如何“小心应对”?核心在于从“被动维权”转向“主动预防”。首先,兼职者必须建立“书面优先”意识,无论兼职时长多短、金额多少,都应签订书面协议。协议中需明确工作内容、工资金额及支付方式、工作时间、双方权利义务、违约责任等关键条款,避免口头承诺的模糊性。例如,某大学生兼职做翻译,因书面协议中注明“稿件通过后3日内支付全款”,最终在用工方拖延付款时成功维权。其次,注意保留工作痕迹,包括聊天记录、考勤截图、工作成果交付凭证、工资流水等,这些是发生纠纷时的重要证据。再次,警惕“高薪低门槛”陷阱,对“日结千元”“无需经验”等兼职信息保持理性判断,避免陷入传销、诈骗等违法活动。最后,优先选择正规平台或企业,通过有资质的兼职平台接单,或选择有实体经营、信誉良好的用工方,降低“皮包公司”跑路的风险。

从社会层面看,兼职权益保护需要法律与监管的双重完善。当前,新就业形态下的灵活就业者已达2亿人,兼职作为灵活就业的重要组成部分,其权益保护问题已无法回避。虽然《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》等文件提出“不完全符合劳动关系情形的劳动者,也享有劳动报酬、休息等基本权益”,但实践中仍缺乏具体操作细则。未来,立法层面可考虑将“兼职关系”纳入法律调整范畴,明确用工方的责任边界,比如规定兼职工时上限、最低工资标准、意外伤害险强制缴纳等;监管部门则需加强对兼职平台的合规审查,打击虚假招聘、恶意欠薪等行为,建立兼职纠纷快速处理机制。唯有法律保护与风险防范并重,才能让兼职者在灵活增收的同时,不必时刻担心权益受损。

兼职的“灵活”本应是双向的——用工方灵活配置劳动力,兼职者灵活安排时间,但这种灵活不应以牺牲权益为代价。当兼职者不再因“不受法律保护”而忍气吞声,当用工方不再因“维权成本高”而肆意侵权,兼职市场才能真正实现健康可持续发展。对于每一位兼职者而言,“小心风险”不是因噎废食,而是在追求额外收入时,多一份法律意识、多一份自我保护;对于社会而言,正视兼职群体的权益困境,填补法律保护的空白,才能让“灵活就业”真正成为共同富裕路上的助力,而非隐患。