兼职串珠骗局小心,别被虚假宣传蒙蔽双眼!近年来,随着灵活就业需求的激增,“兼职串珠”成为不少群体眼中的“香饽饽”——宝妈想兼顾家庭收入,学生想赚零花钱,待业人员想快速过渡,却不知这一看似门槛低、时间自由的工作,早已被不法分子包装成新型骗局的核心载体。虚假宣传正是这类骗局的“糖衣炮弹”,它用“日入300”“在家即可”“材料包免费”等诱人话术,编织出“轻松赚钱”的幻象,实则暗藏“材料费陷阱”“回收骗局”“押金套路”等多重风险。揭开这类骗层的面纱,不仅需要求职者擦亮双眼,更需要整个社会对“兼职陷阱”形成系统性防范认知。

兼职串珠骗局的本质,是利用信息差构建的“伪需求”陷阱。串珠手工本身是合法且存在真实需求的市场,比如手工饰品定制、文创产品制作等,但正规行业往往与技艺积累、渠道绑定相关,而非“零基础速成”。骗局恰恰抓住了求职者对“低门槛高回报”的渴望,将“手工串珠”异化为“交钱换工作”的道具。常见套路中,骗子会通过短视频平台、社交群组发布“急招串珠工”信息,强调“无需经验、包教包会、日薪200-500元”,甚至伪造“合作企业”资质和“成功学员”转账记录。当求职者咨询时,对方会以“材料需统一采购”为由,要求先购买价值数百元甚至上千元的“材料包”,承诺“串好后按件回收,确保不亏”。然而,当受害者完成串珠并提交成品,对方便会以“密度不达标”“款式不符合”“次品率过高”等借口拒绝回收,或以“需再交质检费”继续索要钱财,最终人财两空。更有甚者,在收到材料包后直接失联,让求职者不仅没赚到钱,还承担了沉没成本。

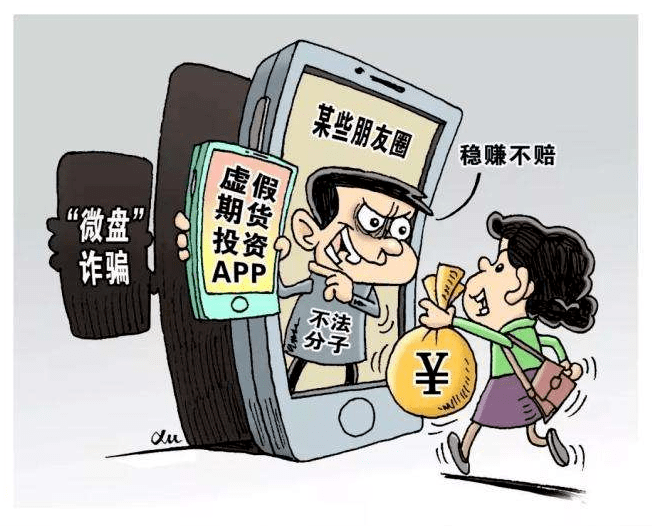

虚假宣传的“精准投放”,让骗局在特定群体中蔓延。这类骗局并非无差别攻击,而是针对“宝妈”“学生”“低技能劳动者”等对时间灵活性和收入稳定性需求强烈的群体。宝妈群体因育儿需求限制,容易被“在家工作、照顾孩子两不误”的话术吸引;学生群体缺乏社会经验,容易被“轻松赚生活费”“零花钱自由”诱惑;待业人员则因急于摆脱经济压力,对“快速回本”的宣传缺乏警惕。骗子在社交平台中,常使用“宝妈逆袭”“学生党月入过万”等标题,搭配虚假的收入截图、工作场景视频(如整洁的书桌、堆满的“成品”),制造“很多人都赚到钱了”的从众效应。更有甚者,会冒充“正规手工平台”,要求受害者下载指定APP“接单”,实则APP内嵌钓鱼链接,或诱导其发展下线,形成传销式骗局。这种“情感共鸣+利益诱惑”的双重攻势,让不少人在信息不对称中步步陷入陷阱。

识别兼职串珠骗局,需从“宣传话术”和“商业模式”双重破局。首先,警惕“零成本高回报”的悖论。任何合法兼职都需遵循“付出才有回报”的基本逻辑,若宣传中强调“免费材料”“轻松日入”,却对“回收标准”“合作细节”含糊其辞,大概率是骗局。正规手工企业通常会对材料损耗、次品率有明确说明,且会提供样品供参考,而非盲目要求“先交钱”。其次,核查“合作主体”的真实性。骗子常伪造公司名称、营业执照,或用“个体工商户”包装,但通过“国家企业信用信息公示系统”可查其是否存在、经营范围是否包含“手工加工”或“劳务派遣”。若对方拒绝提供查询渠道,或以“刚成立”为由搪塞,需高度警惕。再次,拒绝“预付费用”的任何要求。无论是“材料费”“押金”“培训费”,还是“质检费”,正规企业不会在入职前收取费用,这是劳动法的基本底线,也是判断兼职真伪的重要标尺。

防范兼职串珠骗局,需构建“个人-平台-社会”的三道防线。个人层面,要树立“风险意识”,对“高薪兼职”保持理性,不贪图小利,主动通过官方渠道核实信息,如查询企业资质、咨询当地劳动监察部门等。平台层面,社交平台、招聘网站应加强内容审核,对“兼职串珠”类广告实行“资质前置审核”,对涉嫌虚假宣传的账号及时封禁,建立“黑名单”共享机制。社会层面,需加强反诈宣传,针对易受骗群体开展“案例教学”,揭露骗局的运作逻辑,同时鼓励受害者举报,形成“发现-打击-预防”的闭环治理。值得注意的是,部分受害者因“损失金额小”或“怕麻烦”选择沉默,这种纵容会让骗子有恃无恐,只有形成“人人喊打”的社会氛围,才能从根本上遏制此类骗局。

兼职串珠骗层的泛滥,折射出灵活就业市场的“信任危机”。当“轻松赚钱”的口号沦为收割韭菜的工具,不仅让求职者对兼职行业失去信心,更破坏了健康的就业生态。真正的灵活就业,应是技能与需求的精准匹配,而非信息不对称下的“零和博弈”。对于求职者而言,擦亮双眼不仅是保护自身权益,也是对正规劳动价值的尊重;对于社会而言,打击兼职骗局、规范兼职市场,才能让“灵活就业”真正成为经济发展的助力,而非骗局滋生的温床。唯有如此,“兼职串珠”才能回归其手工技艺的本质,而非成为蒙蔽双眼的虚假泡沫。