“兼职半年辞职,你后悔了吗?”这个问题在职场社群里被频繁提及,背后是无数年轻人面对短期工作与长期规划的迷茫。有人因重复劳动感到疲惫,有人因薪资落差心生不满,有人因缺乏成长空间果断离开——但半年后,当新鲜感褪去,新的挑战接踵而至,许多人开始反思:当初的冲动,是否代价太大?兼职半年辞职,从来不是简单的“做”或“不做”的选择题,而是关乎职业认知、价值判断与长期成长的决策。别让一时的情绪,模糊了职业道路的方向。

兼职半年的“时间窗口”,藏着职业决策的关键密码。不同于初期的“新鲜感滤镜”和长期的“责任捆绑”,半年恰好是熟悉工作全貌、暴露深层问题的周期。前三个月,你可能沉浸在“自由职业”“灵活时间”的幻想中,觉得兼职是逃离职场束缚的出口;但后三个月,当重复的流程、模糊的职责、有限的成长空间逐渐显现,“幻灭感”便会悄然滋生。此时辞职,往往不是基于理性判断,而是被“短期不适”裹挟的冲动。比如有人兼职做自媒体运营,初期因“不用坐班”而兴奋,半年后发现内容同质化严重、流量增长停滞,便急于放弃——却没意识到,半年时间恰好是从“内容创作”到“用户运营”的进阶期,熬过去可能打开新局面,贸然离开则前功尽弃。兼职半年不是“试错期”的终点,而是“价值验证期”的起点,能否看透这一点,直接决定了你日后是“后悔”还是“庆幸”。

辞职的“诱因”背后,往往藏着对职业价值的认知偏差。很多人把兼职当作“正式工作的替代品”,用全职岗位的标准去衡量短期工作:薪资是否匹配能力?晋升是否清晰可见?团队是否给予足够认可?但兼职的本质,从来不是“完美就业”,而是“目标导向的阶段性选择”。你兼职是为了赚生活费,还是积累行业经验?是为了测试职业方向,还是拓展人脉资源?目标不同,评估标准也应不同。若你的核心诉求是“技能提升”,却因兼职没提供“五险一金”而失望;若你的核心诉求是“行业试水”,却因工作内容“不够有趣”而放弃——这种“错位评估”,本质上是用“次要需求”否定了“核心价值”,自然会在辞职后陷入“后悔”。辞职前先问自己:“这份兼职的‘核心价值’是什么?半年时间,我是否抓住了它?” 若答案是否定的,问题可能不在兼职,而在于你的目标设定。

冲动辞职的“隐性成本”,远比你想象的更沉重。表面看,兼职半年辞职只是“换一份工作”,实则可能切断职业连贯性,消耗宝贵的时间成本。比如有人兼职做电商客服,半年后觉得“没技术含量”辞职,转而去做销售,却发现客服积累的“用户沟通能力”本可成为销售的底层优势,因中途放弃而需重新积累;有人兼职做家教,因“课时费低”转行做文员,却忽略了家教带来的“知识梳理能力”和“时间管理能力”,对后续职业发展同样重要。职业成长不是“点状跳跃”,而是“线状积累”,兼职半年辞职若缺乏对“可迁移能力”的梳理,看似“及时止损”,实则“断舍离”了本该复利的成长资本。

理性评估兼职价值,需要建立“三维坐标系”。第一维是“能力维度”:半年内,你是否掌握了超出岗位要求的技能?比如兼职做短视频剪辑,除了会用剪映,是否学会了数据分析、用户画像等进阶能力?第二维是“资源维度”:你是否通过兼职积累了行业人脉、项目经验或行业认知?比如兼职参与小型活动策划,虽没赚多少钱,但对接了场地、物料、执行等资源,这些未来都可能成为创业的“启动资本”。第三维是“方向维度”:兼职是否让你更清晰“自己适合什么”“自己不适合什么”?有人兼职做程序员,发现自己对“逻辑编码”毫无兴趣,反而擅长“需求沟通”,这种“排除法”同样是宝贵收获。辞职前,用这三个维度给兼职打分:若得分低于6分,说明你还没挖掘完它的价值;若高于8分,再考虑“是否值得继续”。

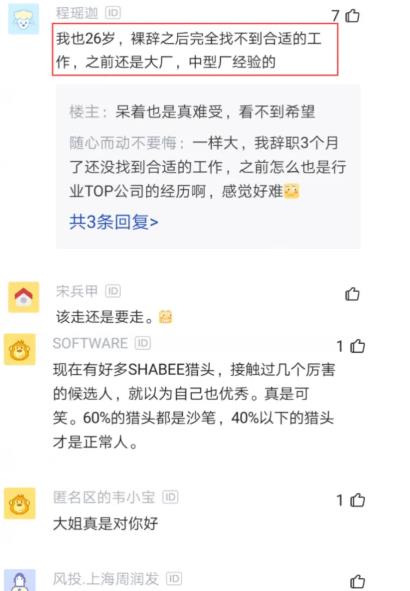

别让“兼职”成为“职业逃避”的借口。现实中,不少人辞职并非出于职业规划,而是对当前状态的不满:全职工作压力大,便想通过兼职“轻松过渡”;对未来迷茫,便用兼职“拖延决策”。但兼职的本质是“补充”而非“替代”,若抱着“逃避心态”进入兼职,半年后大概率会发现:新问题依然存在,只是换了形式。比如有人因全职“996”选择兼职做自由职业,半年后却陷入“收入不稳定、缺乏团队协作”的新焦虑,最终怀念起全职的“确定性”。职业成长从无“轻松捷径”,兼职的价值不在于“逃避现实”,而在于“主动试错”——用半年时间验证一个职业假设,远比用半年时间逃避一个问题更有意义。

“兼职半年辞职,你后悔了吗?”这个问题没有标准答案,但有一个核心原则:任何职业决策,都应服务于“长期成长”而非“短期情绪”。若你因“能力未提升”“资源未积累”“方向未明确”而辞职,这半年是“试错成本”;若你因“一时不爽”“跟风潮流”而辞职,这半年可能是“沉没成本”。辞职前,不妨给自己一周时间,写下“兼职半年收获清单”和“辞职后可能面临的挑战清单”,用理性平衡冲动,用长远覆盖当下。毕竟,职业道路上的每一次选择,都在塑造“未来的你”——别让冲动,成为后悔的伏笔。