在资本市场的赛道上,企业成功上市往往被视作阶段性胜利的标志,而围绕“如何加速上市进程”的探索从未停止。其中,“创始人或高管兼职多家公司”的现象逐渐引发争议——有人认为这是资源整合的高效策略,能为企业上市注入多重动能;也有人担忧精力分散会稀释核心优势,甚至埋下治理隐患。那么,兼职多个公司是否真的能帮助公司成功上市?答案并非简单的“是”或“否”,而需穿透资源协同与战略聚焦的表象,从价值创造、风险管控与合规底线三个维度进行深度剖析。

一、兼职模式的双刃剑:资源协同的“加法效应”与精力分散的“减法风险”

兼职模式的核心逻辑,在于通过跨公司资源整合实现“1+1>2”的协同效应。尤其对创业公司而言,创始人或高管若能在关联领域(如产业链上下游、互补性技术赛道)兼任职务,往往能快速打通资源壁垒:例如,一家智能制造企业的技术总监若同时兼任上游零部件公司的顾问,可优先保障供应链稳定性,降低生产成本;若在下游应用型企业担任董事,则能精准捕捉市场需求,反向优化产品迭代。这种资源嫁接,在上市前的“业绩冲刺期”尤为关键——它能帮助企业在营收规模、客户结构、技术专利等核心指标上快速达标,满足IPO的硬性要求。

然而,协同效应的实现高度依赖“可控性”。当兼职数量突破阈值,精力分配便会出现“边际效益递减”。企业上市需稳定的战略执行力和连贯的财务表现,若高管因频繁切换工作场景,无法深度参与核心公司的决策(如重大合同谈判、关键人才留存、内控体系搭建),可能导致战略摇摆、业绩波动。某医疗健康企业案例显示,其创始人同时兼任三家关联公司CEO,在上市冲刺期因精力分散,错失了核心产品的一次关键注册窗口,最终导致上市计划推迟一年——这印证了一个朴素道理:上市需要“all in”的聚焦,而非“广撒网”的分散。

二、治理与合规的“隐形门槛”:兼职数量背后的监管审视

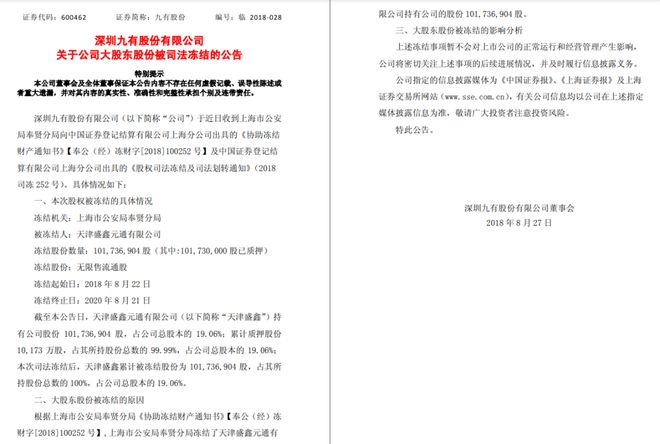

企业上市不仅是资本的狂欢,更是治理能力的“大考”。监管机构对高管兼职的审查,本质是对“公司独立性”与“利益冲突风险”的把控。根据《上市公司治理准则》,上市公司董事、高管在除公司外的其他单位兼职不得超过5家,且不得在与公司有直接竞争关系的企业任职。这一规定的底层逻辑,是防止因兼职导致“利益输送”或“商业机密泄露”——例如,若某消费品牌高管同时在竞争对手企业担任顾问,即便未直接参与核心决策,也可能因信息不对称损害原公司利益,进而引发监管问询。

更值得警惕的是“兼职泡沫”背后的公司治理隐患。部分企业为“美化”上市背景,安排高管在多家“空壳公司”或“关联方”挂名,看似“资源丰富”,实则暗藏风险。这类“兼职”往往缺乏实质业务贡献,反而可能因关联交易非关联化、资金占用等问题,成为上市审核的“绊脚石”。某科创板IPO企业曾因高管在3家无实际业务往来的公司兼职,且未充分披露兼职目的,被交易所质疑“公司治理规范性”,最终主动撤回申请。这警示我们:合规不是“走过场”,而是上市进程中不可逾越的红线——兼职的数量必须服务于实质价值,而非沦为包装上市的“数字游戏”。

三、动态适配:企业生命周期中的兼职“最优解”

兼职模式的有效性,与企业所处的发展阶段深度绑定。在初创期,资源匮乏是核心痛点,创始人若能在产业链关键节点适度兼职(如加入行业协会、技术联盟),往往能快速打开市场认知度,为后续融资积累“信用背书”。例如,某新能源电池初创企业的创始人,早期通过在行业协会兼任理事,接触到多家头部车企的供应链负责人,最终促成战略合作,为上市前的“客户集中度优化”打下基础。

进入成长期,企业需聚焦核心能力的构建,兼职应转向“战略协同型”而非“数量扩张型”。此时,高管可考虑在“生态伙伴”企业担任兼职,如与公司业务互补的科技企业、研究机构,通过技术共享、联合研发提升创新效率。但需严格限制兼职数量(通常不超过2家),并确保兼职工作不占用核心公司的“黄金工作时间”。

临近上市期,兼职则应“做减法”。此时,监管对“稳定性”的要求达到峰值,高管需全职投入核心公司的战略落地、财务规范与合规整改。任何兼职带来的精力分流,都可能成为压垮上市计划的“最后一根稻草”——某消费电子企业曾在上市前3个月,因CEO在另一家创业公司参与融资谈判,导致核心产品上市节奏延误,最终错失资本市场窗口。

结语:兼职的本质是“价值工具”,而非“上市捷径”

回到最初的问题:兼职多个公司是否真的能帮助公司成功上市?答案藏在“协同性”与“可控性”的平衡中。当兼职能为核心公司带来不可替代的资源、经验或网络,且不影响战略聚焦与治理规范时,它或许能成为上市路上的“助推器”;但当兼职沦为“精力陷阱”或“合规风险源”,则可能成为“绊脚石”。

企业上市的本质,是“价值创造能力”的资本市场认可。与其在兼职数量上“内卷”,不如回归初心:明确自身战略定位,聚焦核心竞争力的构建。兼职本身没有对错,关键在于是否服务于“长期价值”而非“短期包装”。毕竟,资本从不青睐“杂家”,而永远拥抱“专家”——唯有将精力与资源聚焦于能创造持续价值的赛道,企业才能真正走稳上市之路,实现从“资本助力”到“基业长青”的跨越。