兼职工作已成为当下许多人的生活常态,无论是学生群体的课余实践、职场人的副业增收,还是自由职业者的主要收入来源,都在通过不同形式参与其中。然而,随着兼职收入的普及,一个更现实的问题浮出水面:多少存款才算正常?这个问题看似简单,却牵动着无数人的财务神经。在消费主义盛行、经济环境多变的今天,单纯追求“存款数字”往往容易陷入误区,合理规划才是让兼职收入真正转化为财务安全感的核心。

兼职工作之所以被广泛接受,不仅因为它能直接增加现金流,更在于它提供了灵活的收入补充和多元化的能力锻炼渠道。学生通过兼职提前接触社会,职场人通过副业探索职业可能性,自由职业者则通过项目制工作实现时间自主。但值得注意的是,兼职收入的“不稳定性”与“碎片化”特征,也让其管理难度远超固定工资。很多人陷入“赚多少花多少”的循环,甚至因缺乏规划导致收支失衡——看似月入过万,年底却所剩无几;或是为追求高薪兼职透支健康,最终得不偿失。这些问题背后,本质是对“存款正常”的模糊认知,以及对合理规划的忽视。

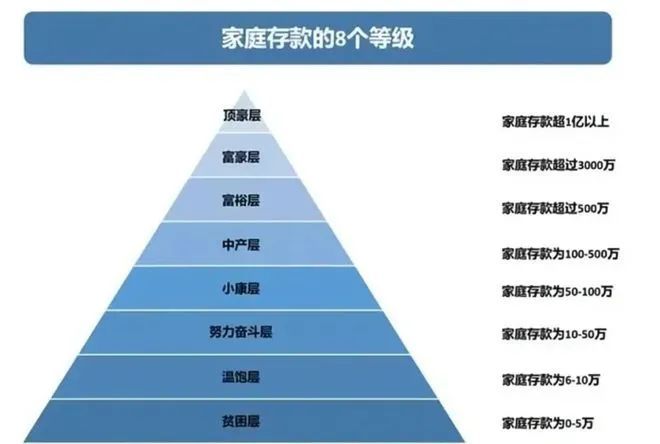

“多少存款算正常?”这个问题从来不存在标准答案。有人认为“存款要覆盖一年支出”,有人觉得“至少要有10万应急”,还有人拿“同龄人存款”作为参照系。但这些单一维度的数字比较,忽略了个体差异的根本性。存款是否“正常”,需要结合收入结构、支出水平、地域差异、人生阶段等多重因素动态判断。例如,在一线城市生活与在三四线城市,同样的存款金额对应的抗风险能力截然不同;刚毕业的职场新人与已婚已育的家庭,存款目标和规划逻辑也天差地别。更重要的是,“正常存款”不应是静态的“数字达标”,而应是动态的“财务健康”——即收入能覆盖必要支出,有合理的储蓄率,具备应对突发风险的能力,同时兼顾短期生活品质与长期目标。

合理规划的核心,在于建立“收支动态平衡”的科学体系。兼职收入的规划,首先要打破“有多少钱办多少事”的被动思维,转向“先规划后消费”的主动管理。具体而言,可借鉴“50-30-20”法则的变体:将兼职收入按“必要支出(50%)、弹性支出(30%)、储蓄投资(20%)”的比例分配。但需注意,这里的“比例”不是固定公式,而是需要根据收入稳定性调整。例如,兼职收入若占月收入的30%,可适当降低储蓄比例至15%,保障生活质量;若兼职收入是主要来源(占比超60%),则需将储蓄比例提高至30%以上,优先建立应急储备金。同时,必要支出需严格区分“需要”与“想要”,避免将弹性支出(如娱乐、社交)混入必要支出,导致储蓄目标落空。

设定合理的目标,是让存款规划从“口号”变为“行动”的关键。很多人对“存款正常”的焦虑,源于缺乏具体、可量化的目标,导致规划流于形式。正确的做法是结合人生阶段拆解目标:学生阶段可聚焦“小额应急储备”(如3-6个月生活费),培养“先储蓄后消费”的习惯;职场新人需平衡“短期消费升级”(如学习技能、旅行)与“长期储蓄”(如购房首付、养老金);已婚家庭则应优先配置“家庭应急金”(6-12个月总支出),再考虑子女教育、医疗等专项储蓄。目标设定还需遵循“SMART原则”(具体、可衡量、可实现、相关性、时限性),例如“每月兼职收入的25%存入货币基金,一年内积累3万元应急金”,比“多存钱”更易落地。

兼职收入的特殊性,决定了其规划必须重视“风险控制”。与固定工资相比,兼职收入可能面临项目中断、时薪波动、结算延迟等问题,若缺乏应对机制,极易引发财务危机。因此,在规划中需预留“波动缓冲金”——即从兼职收入中提取10%-15%作为“收入波动调节池”,当某月兼职收入低于预期时,用这笔资金补足必要支出,避免动用长期储蓄。同时,应急储备金的存放需兼顾“流动性”与“安全性”,建议优先选择货币基金、活期存款等可快速提取的产品,而非追求高收益的长期投资。此外,对于高强度的兼职,需评估“健康成本”与“时间机会成本”,避免因过度透支影响主业或身心健康,反而得不偿失。

不同人群的兼职规划,需体现“个性化差异”,切忌盲目跟风。学生兼职多为“体验型”,收入有限,重点应放在“理财启蒙”上:通过小额定投(如指数基金)、记账APP培养财务意识,而非追求存款数字;职场人的兼职多为“增收型”,可利用专业技能接单(如设计、咨询),将兼职收入专项用于“目标储蓄”(如换房、进修),避免混入日常消费;全职自由职业者的收入波动最大,需建立“收入阶梯”——将项目分为“稳定基础款”(保障基本生活)、“波动增长款”(用于储蓄投资)、“风险高收益款”(尝试新领域),通过收入结构降低不确定性。

归根结底,“多少存款算正常”的本质,是对“财务安全感”的追寻。这种安全感并非来自存款数字的多少,而是来自对收入的掌控能力、对支出的理性认知、对风险的提前预判。兼职工作为收入提供了更多可能性,但只有通过合理规划,才能让每一分钱都“花在刀刃上”,让存款成为生活的“安全垫”,而非焦虑的“放大器”。与其纠结“别人的存款有多少”,不如从自身实际出发,建立科学的财务管理体系:明确目标、动态调整、平衡收支、控制风险。当规划成为习惯,存款自然会随着时间和积累达到“正常”状态——这种“正常”,不是数字上的攀比,而是生活上的从容,是面对未来不确定性的底气。