大连良家兼职靠谱吗?这是无数兼职者心中的疑问——无论是想利用课余时间补贴生活费的学生,还是寻求灵活收入来源的上班族,“靠谱”二字始终是选择兼职的第一道门槛。事实上,大连作为沿海开放城市,兼职市场需求旺盛,“良家兼职”(指正规、合法、无不良导向的兼职岗位)的存在确有其现实基础,但“靠谱”与否,从来不是简单的“是”或“否”,而是取决于信息甄别能力、安全防护意识以及整个兼职生态的规范程度。要破解这一难题,需从兼职市场的底层逻辑出发,构建“个人-平台-社会”三位一体的安全防线。

大连良家兼职的本质,是灵活就业市场的“毛细血管”,其核心价值在于为供需双方提供低门槛的匹配机会。从需求端看,大连本地餐饮、零售、会展、教育等行业对兼职人力存在稳定需求,尤其是旅游旺季(如夏季避暑季、马拉松赛事期间),兼职岗位缺口更为明显;从供给端看,高校学生、宝妈、自由职业者等群体希望通过兼职实现时间变现,这种“双向奔赴”本应是共赢局面。然而,现实却是信息不对称导致“劣币驱逐良币”:部分非正规渠道打着“高薪日结”“无经验要求”的旗号,实则暗藏押金诈骗、信息贩卖甚至违法陷阱,让“大连良家兼职”的标签蒙上阴影。

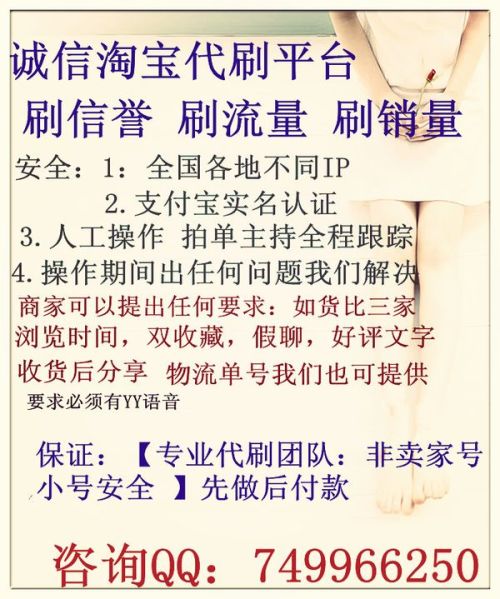

为何“大连良家兼职”的信任度难以建立?根源在于信息渠道的混乱与监管机制的滞后。当前,大连兼职信息主要分散在三类渠道:一是非正规招聘群、朋友圈转发等“熟人社交”渠道,这类信息往往缺乏审核,依赖个人关系网传递,一旦出现纠纷,维权成本极高;二是本地生活平台上的“兼职”板块,部分商家为吸引流量,夸大薪资待遇(如宣称“日薪500元”却隐瞒“销售性质”),甚至发布虚假岗位“钓鱼”;三是少数缺乏资质的兼职中介机构,以“介绍费”为名收取高额费用后,提供的岗位却与承诺严重不符。更值得警惕的是,部分灰色甚至黑色产业链借“兼职”之名行不法之事,如“刷单”“打字员”等岗位实为电信诈骗的前端环节,不仅让兼职者蒙受损失,更可能卷入法律风险。这些乱象的存在,让“大连良家兼职靠谱吗”的疑问,成了悬在每位求职者头上的“达摩克利斯之剑”。

要安全找到大连良家兼职,需建立“筛选-核实-防护”三位一体的行动框架。第一步,选择正规信息渠道是“防火墙”。大连本地求职者可优先关注政府背书或大型平台认证的渠道:例如“大连市公共就业服务中心”官网发布的兼职信息,或“青团社”“兼职猫”等全国性平台中标注“企业认证”“本地直招”的岗位,这类渠道通常对招聘方资质有初步审核,降低遇到虚假岗位的概率。同时,可留意大连高校就业指导中心发布的兼职推荐——许多高校与本地企业建立了长期合作关系,提供的兼职岗位往往有保障,且适合学生群体的时间特点。

第二步,深度核实招聘方信息是“试金石”。面对心仪的兼职岗位,求职者需主动“反向背调”:通过“国家企业信用信息公示系统”查询企业是否存在经营异常,要求招聘方提供办公地址并实地考察(警惕仅提供“小区某单元室”等模糊地址的岗位),明确工作内容是否与描述一致(如“展会协助”是否涉及强制推销,“家政保洁”是否需要自行购买清洁工具)。对于“线上兼职”,更要警惕“无需见面”“先垫付资金”等危险信号——正规线上兼职(如数据标注、内容审核)通常会通过正规平台签约,薪资结算周期明确,不会要求提前缴纳“保证金”“设备费”。

第三步,强化自我保护意识是“安全网”。无论是线下还是线上兼职,务必签订书面协议(即使是非正式的电子合同),明确工作时长、薪资标准(如时薪20-40元为大连本地合理区间,警惕“日薪过千”的不合理承诺)、结算方式(避免“完工后统一结算”的模糊约定,争取“周结”或“按次结算”)及双方权利义务。在个人信息保护上,仅提供必要的身份证明(如学生证、身份证复印件),切勿泄露银行卡密码、验证码等敏感信息。若遭遇欠薪、强制加班等侵权行为,及时保留聊天记录、转账凭证、考勤记录等证据,向大连市劳动保障监察部门投诉或通过法律途径维权,切勿因“金额小”“怕麻烦”而放弃权利。

大连良家兼职的“靠谱”生态,需要平台、企业与社会的协同共建。对平台而言,需建立更严格的准入机制——不仅审核企业营业执照,还应要求招聘方提供兼职岗位的详细说明,对“高薪低门槛”等异常信息进行标记;对企业而言,应摒弃“用完即弃”的短期思维,将兼职员工纳入规范化管理,提供必要的岗前培训,按时足额发放薪资,这不仅是法律义务,更是企业社会责任的体现;对社会而言,需加强对兼职市场的监管力度,打击虚假招聘、违法中介等行为,同时通过媒体宣传、社区讲座等形式,普及兼职安全知识,提升求职者的风险防范意识。

对于每一位大连兼职者而言,“靠谱”从来不是被动等待的结果,而是主动选择的能力。在信息爆炸的时代,唯有擦亮双眼、筑牢防线,才能让兼职成为生活的“加分项”而非“风险源”。当个人学会甄别、平台坚守责任、社会完善监管,“大连良家兼职”才能真正成为灵活就业的安全港湾,让每一份付出都得到应有的回报,让这座城市的烟火气里,多一份踏实与温暖。