大鹏教育兼职,真的能让你成为VIP享受所有福利吗?近年来,在线教育行业的竞争日趋激烈,各大机构纷纷推出“兼职换福利”“边工作边学习”等吸引人的模式,大鹏教育也不例外。其宣传中,“兼职即可成为VIP享受所有福利”的说法,让不少渴望提升技能又想节省成本的用户心动。但剥开营销的外衣,这种模式真的能实现“零成本高回报”吗?还是机构精心设计的用户筛选工具?我们需要从底层逻辑、实际操作和用户价值三个维度,深入剖析“大鹏教育兼职”与“VIP福利”之间的真实关系。

“大鹏教育兼职”的核心吸引力,在于它将“赚钱”与“学习”绑定,宣称用户通过兼职推广、课程咨询等工作,不仅能获得薪资,还能直接兑换平台的VIP会员资格,享受“全部课程免费学、专属服务优先享”等福利。这种模式精准切中了两类用户需求:一是想通过兼职增加收入的群体,尤其是学生和待业者;二是渴望提升职业技能但预算有限的学习者。机构通过“兼职”这一载体,将用户从单纯的消费者转变为“合作伙伴”,既降低了获客成本,又借助兼职者的社交关系实现了口碑传播。从表面看,这是一场双赢——用户获得“免费学习+收入”,机构获得“推广人力+精准用户”。但问题的关键在于:这种“福利”是否真的“无门槛”“全包含”?兼职者的实际付出,与承诺的VIP价值是否对等?

从机构运营逻辑来看,“大鹏教育兼职”的“VIP福利”并非无条件的“赠送”,而是有明确价值交换的“对价”。教育行业的VIP会员本身具有高附加值,包含系统课程、名师指导、学习工具、就业服务等资源,这些资源的背后是平台的研发成本、师资成本和运营成本。机构允许兼职者用工作时长兑换VIP,本质上是让兼职者通过“体力劳动”或“推广劳动”来支付这部分成本。例如,某宣传中提到“兼职满30小时即可兑换年度VIP”,但若按平台常规价格,年度VIP价值数千元,而兼职时薪可能仅20-30元,这意味着兼职者需要投入100-150小时的工作才能“买”到这个“免费”福利。更关键的是,兼职任务往往并非简单的“打卡”,而是要求完成课程推广量、用户咨询转化率等硬性指标,未达标者可能无法顺利兑换福利,或只能兑换部分权益。这种“看似免费,实则高投入”的模式,让“VIP福利”的吸引力大打折扣。

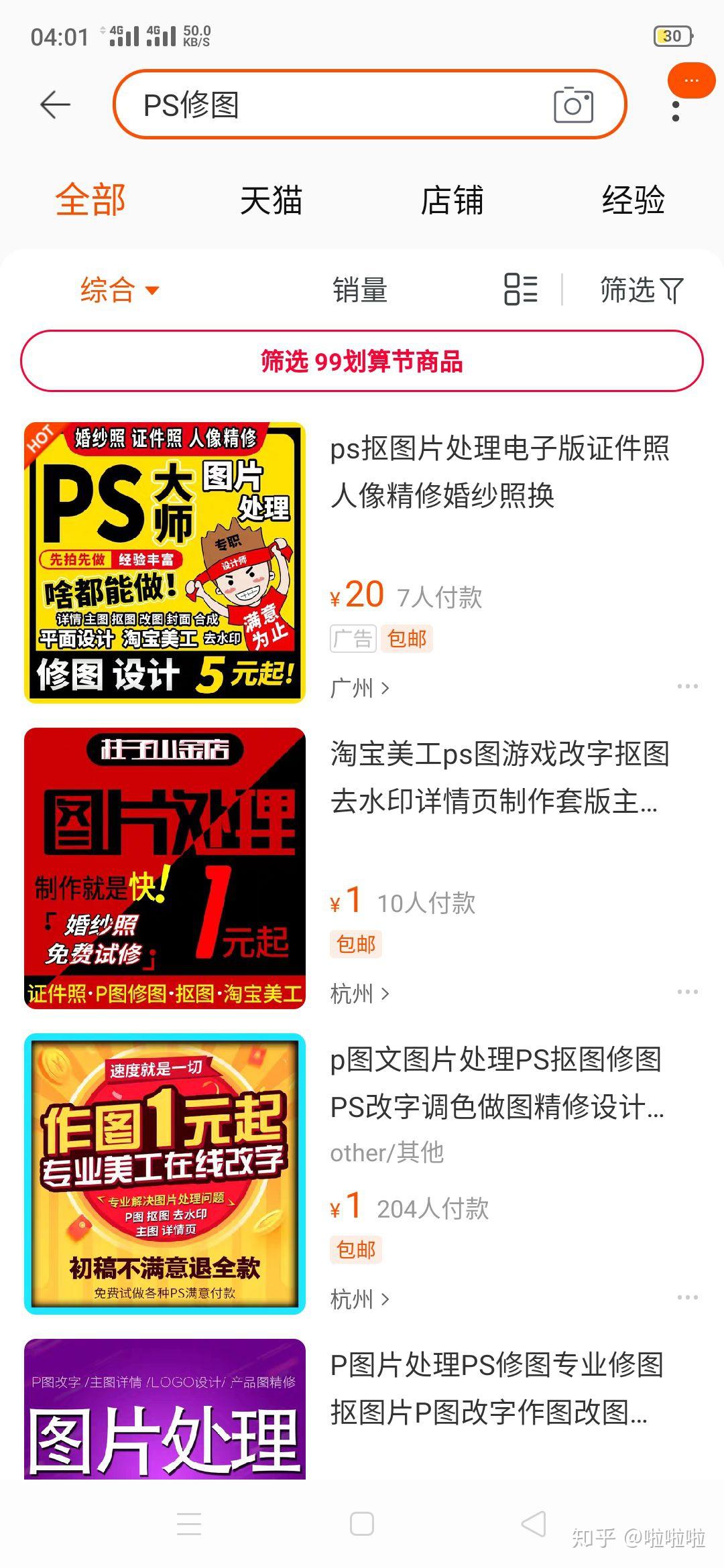

在实际操作中,“大鹏教育兼职”的“福利兑现”往往存在多重限制,与宣传中的“享受所有福利”存在明显差距。首先,VIP课程的“全包含”可能只是幌子。部分高价值专项课程、认证课程或名师小班课,通常会被标注为“VIP专享但不包含在兼职兑换权益内”,用户即使通过兼职获得了VIP资格,仍需额外付费才能学习这些核心内容。其次,所谓“专属服务”可能流于形式。例如,VIP承诺的“一对一学习规划师”,在实际对接中可能变成“批量化的社群答疑”,服务质量远低于预期;而“优先享”的新课权益,往往仅限于提前24小时观看,与普通用户的体验差异微乎其微。此外,兼职过程中还可能面临“隐形成本”:为了完成推广任务,兼职者需要自行投入通讯费、社交平台运营成本,甚至可能面临“拉人头”的压力,一旦推广效果不佳,不仅无法兑换福利,还可能陷入“投入时间却无回报”的困境。

对于用户而言,选择“大鹏教育兼职”换取VIP福利,需要理性评估“时间成本”与“学习价值”的平衡。假设一名兼职者每小时能完成1个推广任务,时薪25元,兑换价值3000元的年度VIP需要120小时。这120小时若用于系统学习,按照每天2小时计算,可坚持4个月,期间若能专注掌握一项技能(如设计、编程等),其市场价值可能远超3000元;但若将时间分散在低效的兼职任务上,不仅收入有限,还可能因频繁切换角色而影响学习效果。更值得警惕的是,部分用户可能被“兼职换VIP”的短期利益诱惑,忽视了自身职业规划的长期性。例如,想通过学习UI设计转行的人,若将大量时间投入兼职推广而非专业技能训练,即使获得了VIP课程,也可能因缺乏实战能力而无法实现就业目标,最终陷入“为了学习而兼职,因兼职耽误学习”的恶性循环。

“大鹏教育兼职”的本质,是一场机构与用户之间的价值博弈。机构通过“福利”噱头吸引用户投入时间与精力,实现低成本扩张;用户则需要清醒认识到:天下没有免费的午餐,“VIP福利”的背后是对等的价值交换。对于真正希望通过兼职积累实践经验、提升沟通能力,且能平衡好工作与学习时间的人来说,这种模式或许有一定价值;但对于单纯想“薅羊毛”的用户,则可能陷入“投入产出不成正比”的陷阱。在在线教育市场日益规范的今天,用户更应回归学习本质:明确自身需求,理性评估课程价值,而非被“兼职换VIP”的营销话术裹挟。毕竟,真正的成长从来不是靠“免费福利”堆砌的,而是源于对目标的专注和对时间的有效利用。选择“大鹏教育兼职”前,不妨先问自己:我愿意为这个“VIP福利”付出多少时间?这些时间,是否比直接付费学习更值得?答案,或许就在你权衡的每一个细节里。