在建筑、工程、医疗等领域,注册证书往往承载着专业能力的背书与市场准入的门槛,但也由此滋生出“证书兼职租赁”的灰色产业链——持证人将注册证书挂靠至非实际工作单位,以换取“挂证费”,企业则借此满足资质申报、项目投标等硬性要求。这种看似“双赢”的操作,实则是游走在法律与道德边缘的危险游戏,不仅违反行业监管规定,更可能让参与者面临法律制裁与信誉崩塌的双重风险。证书兼职租赁,看似捷径,实则违法,小心法律制裁和信誉损失! 这一警示绝非危言耸听,而是基于行业乱象与监管实践的必然提醒。

一、证书兼职租赁:被异化的“专业符号”

所谓证书兼职租赁,通俗称“挂证”,指注册证书持有人与证书使用单位分离,持证人仅出借证书、不参与实际工作,却通过单位资质维护获取报酬的行为。从一级建造师、注册结构工程师到执业药师、注册会计师,这些需通过严格考试、具备一定从业年限才能获得的证书,本应是执业者专业能力的证明,却在租赁市场中被异化为可以交易的“商品”。

租赁链条的两端各有诉求:持证人多为职场新人或收入群体,看中“挂证费”带来的额外收益,一年数万元甚至更高的回报,让不少人动心;企业则面临资质维护压力,根据相关规定,建筑企业资质、医疗机构执业许可等均对注册人员数量有硬性要求,部分企业为快速达标或保级,选择“租证”而非培养自有人才。这种供需关系催生了庞大的地下市场,中介机构从中抽成,形成“持证人-中介-企业”的灰色链条。

二、“捷径”诱惑:短期利益背后的法律陷阱

为什么明知违规,仍有前赴后继者投身证书兼职租赁?核心在于“低成本、高回报”的短期诱惑。对个人而言,无需投入额外时间精力,仅凭一纸证书即可坐享其成;对企业而言,相比培养一名真正具备执业能力的员工,“租证”的成本更低、效率更高。然而,这种“捷径”早已被法律法规明令禁止,其违法性体现在多个层面。

从法律定性看,《注册建造师管理规定》《中华人民共和国注册建筑师条例》等明确要求,注册证书必须由注册本人所在单位使用,注册人员应按规定在聘用单位执业,严禁“挂证”。人社部、住建部等多部门联合开展的“挂证”专项整治行动中,将“社保缴纳单位与注册单位不一致”“无实际工作痕迹却注册”等情形列为重点打击对象。一旦查实,持证人将面临撤销注册、罚款(最高可达1万元)、3年内不得再次申请注册等处罚;企业则可能被责令整改、降低资质等级,甚至吊销资质证书。

更严重的是,证书租赁可能引发连带法律责任。若挂靠单位因工程质量、医疗事故等问题涉诉,持证人作为“名义注册人员”,需承担相应的民事甚至刑事责任。近年来,已有案例显示,挂靠建造师因项目出现安全事故被追究刑责,最终“挂证费”未拿多少,却身陷囹圄——这种“为他人作嫁衣”的教训,值得每一个从业者警醒。

三、信誉损失:比法律制裁更持久的“职业烙印”

相较于法律制裁的即时性,信誉损失对个人与企业的打击更为深远且持久。在职业领域,信誉是立身之本,而证书兼职租赁的本质是“虚假执业”,这种行为一旦曝光,将在个人信用记录与行业口碑中留下难以抹去的污点。

对个人而言,职业资格管理部门已建立“挂证”人员黑名单,被列入名单者不仅面临行业禁入,其在职称评定、职务晋升、甚至求职就业中都将受到限制。更重要的是,专业能力的成长需要长期实践积累,而“挂证”让人沉迷于短期收益,忽视了真正的业务能力提升。当行业向“能力本位”转型,那些依赖证书“镀金”的人,终将在竞争中暴露真实短板,被市场淘汰。

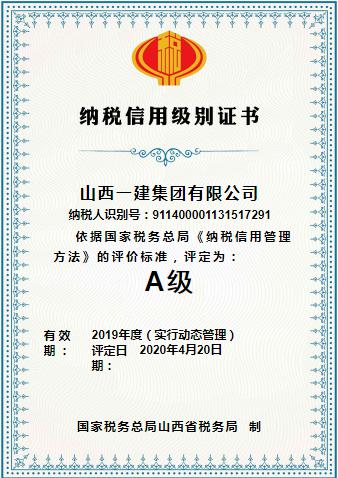

对企业而言,“租证”看似解决了资质问题,实则埋下隐患。依赖挂靠资质的企业,往往缺乏核心竞争力,一旦监管趋严或市场变化,其“空壳化”弊端将暴露无遗。更关键的是,合作伙伴与客户对企业的信任,建立在真实的执业能力与合规经营基础上,一旦“挂证”丑闻曝光,企业信誉将一落千丈,客户流失、合作终止、股价波动等连锁反应接踵而至,这种损失远非“挂证费”所能弥补。

四、行业生态:从“挂证”泛滥到合规转型的必然趋势

证书兼职租赁的盛行,折射出行业发展中的结构性问题:一方面,资质审批中对“证书数量”的硬性要求,导致部分企业“唯证书论”;另一方面,人才培养与市场需求的脱节,让企业更倾向于“租证”而非自主培养。但随着“放管服”改革的深化,行业监管正从“重资质”向“重能力”转变,“挂证”生存空间被大幅压缩。

近年来,监管部门通过“全国建筑市场监管公共服务平台”“社保联网系统”等信息化手段,实现注册人员与企业的数据比对,“人证合一”核查成为常态。同时,资质审批权限下放、简化审批流程等举措,也在逐步降低企业对“证书数量”的依赖。可以预见,随着监管技术的升级与行业标准的完善,“挂证”这一灰色产业链将加速消亡,取而代之的是以真实执业能力为核心的健康生态。

五、破局之道:回归证书的“专业价值”本质

证书兼职租赁的警示意义,在于提醒行业参与者:证书的价值不在于“出租”,而在于“执业”。对个人而言,与其冒险“挂证”,不如深耕专业领域,通过实际工作积累经验、提升能力,让证书成为职业发展的“助推器”而非“绊脚石”。对企业而言,与其依赖“租证”维持资质,不如加大人才培养投入,构建自有人才梯队,用核心竞争力赢得市场。对监管部门而言,需持续推进资质改革,完善“宽进严管”机制,让“挂证”等违规行为无所遁形。

唯有将证书的价值锚定在真实的执业能力上,让专业回归本质,才能从根本上铲除“挂证”滋生的土壤。这不仅是对行业秩序的维护,更是对每一位从业者职业尊严的守护——毕竟,真正的“捷径”,从来不是投机取巧,而是脚踏实地、行稳致远。