安全员能兼职几个工地?这个问题看似简单,背后却牵动着工程安全的神经。现实中,不少项目为压缩成本,让安全员“一岗多兼”,但数量限制的模糊地带,正成为安全风险的隐形推手。安全管理的本质是对生命风险的预控,而安全员的精力与注意力,正是这道防线的核心资源——当资源被过度稀释,安全至上的原则便可能沦为空谈。

安全员的核心职责,决定了其兼职数量的天然边界。不同于普通岗位的流程化工作,安全管理需要“沉浸式”的风险感知能力。从脚手架的稳定性检查到临时用电的规范排查,从工人的安全行为纠偏到应急演练的组织实施,每一项任务都需要安全员亲临现场、细致观察。若一名安全员同时兼顾3个以上工地,每日奔波于不同项目点,连基本的巡查时间都难以保障,更遑论深度识别隐患。某地曾发生过案例:一名兼职4个工地的安全员,因在同一天内需完成4份巡查记录,对某项目脚手架的违规搭设未能及时发现,最终导致局部坍塌事故。这并非个例,而是“注意力资源有限性”下的必然结果——当安全管理从“精细观察”退化为“打卡式检查”,风险便会趁虚而入。

从法律法规层面看,安全员兼职数量虽无全国统一的量化上限,但“专职”二字已暗含数量限制。《安全生产法》明确要求“矿山、建筑施工、危险物品生产、经营、储存单位,应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员”。这里的“专职”,指向的是对安全管理精力的专一投入,而非“名义上的专职,实际上的兼职”。多地住建部门已通过地方性文件或监管细则,对安全员兼职行为进行隐性约束:例如某省规定“安全员同时负责的工地不得超过2个”,某市要求“兼职安全员需向监管部门报备项目清单,且总巡查时间每日不少于6小时”。这些规定的核心逻辑,正是通过“数量倒逼质量”,防止安全员因分身乏术而失职。

不同项目类型与规模,进一步细化了兼职数量的“动态阈值”。小型房建项目(如单体建筑面积1万平米以下),安全管理相对简单,1名安全员兼职2个工地尚可兼顾;但大型市政工程(如地铁、桥梁)或高风险化工项目,安全管理的复杂度呈指数级增长,不仅需要每日巡查,还需协调多方资源、制定专项方案,此类项目原则上必须配备专职安全员,严禁兼职。某地铁项目曾尝试让1名安全员兼顾2个标段,结果因对盾构机的风险参数掌握不及时,导致小范围塌方事故。这印证了一个常识:安全管理的“有效半径”,取决于项目的风险等级而非固定数字——当工地规模、工艺难度、人员数量超出安全员的“管理负荷”,兼职数量便需动态下调。

兼职安全员的“管理盲区”,往往出现在责任与监管的交叉地带。当一名安全员服务于多个项目,业主、总包、分包单位都可能对其提出“优先保障己方需求”的要求,导致责任边界模糊。某项目发生安全事故后,涉事安全员辩称“因兼职另一项目,未能及时参加该项目的安全例会”,而总包则认为“安全员应主动协调时间”,最终责任认定陷入僵局。这种“多头管理”下的责任真空,不仅让安全员陷入两难,更让安全制度执行打折扣。此外,监管部门在检查时,若发现安全员“挂名兼职”,往往只能处以罚款,却难以根治“一人多岗”的顽疾——因为缺乏明确的数量上限,监管标准容易沦为“弹性执法”。

“安全至上”的落地,需要将数量限制从“隐性约束”转为“显性规则”。行业亟需建立“安全员兼职数量负面清单”:明确禁止在大型、高风险项目上使用兼职安全员;对中小型项目,根据建筑面积、施工阶段(如主体结构、装饰装修)、危险作业频次等因素,设定“1+1”“1+2”等差异化兼职上限;同时通过“智慧监管”手段,要求安全员每日通过人脸识别、定位打卡等方式上传巡查轨迹,确保“人到岗、责到位”。某省试点“安全员精力负荷评估系统”,通过分析工地的隐患数量、整改复杂度、会议频次等数据,动态计算安全员可兼职的最大数量,已使该省工地安全事故发生率下降18%。这表明,技术赋能下的数量精细化管控,能让“安全至上”从原则转化为可操作的标准。

更深层次看,安全员兼职数量的限制问题,本质是工程行业“安全成本”与“逐利动机”的博弈。部分企业为降低成本,将安全员视为“可压缩的人力资源”,却忽视了安全事故带来的远超成本的代价——生命损失、工程停工、品牌声誉受损。事实上,一名合格安全员的价值,不仅在于“不出事故”,更在于通过风险预控为企业创造“隐性效益”:减少返工、避免罚款、提升工人效率。某建筑企业曾算过一笔账:为每个项目配备专职安全员后,年安全事故损失减少300万元,工人因安全意识提升导致的工期缩短带来的收益达500万元。这印证了一个逻辑:对安全员数量的投入,不是成本,而是“安全红利”的投资。

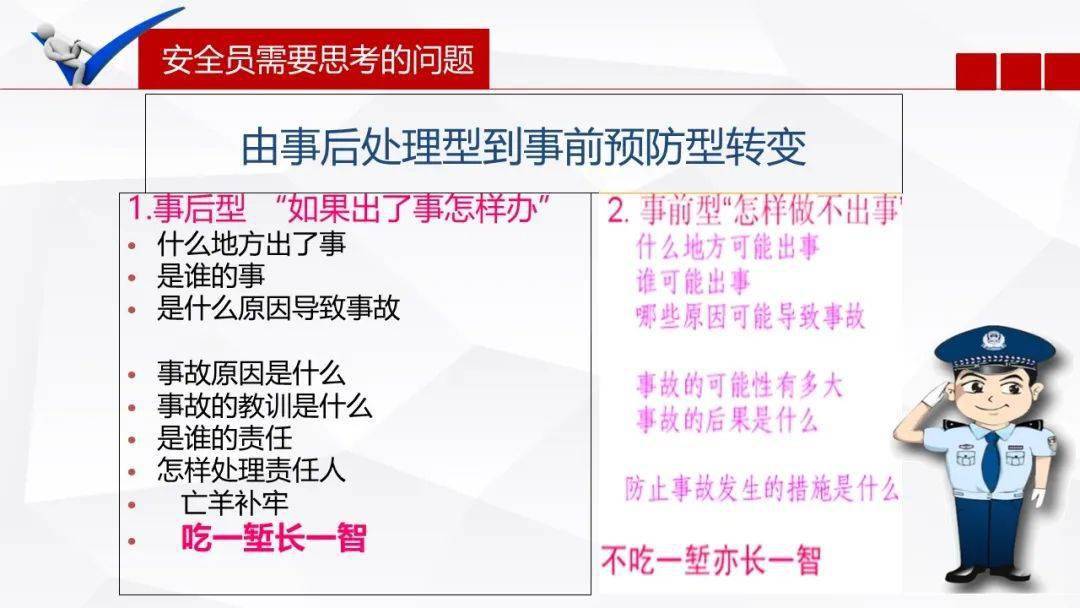

当安全员在多个工地间疲于奔命,安全管理的“毛细血管”便会堵塞。数量限制的尺度,考验着行业对生命的敬畏——不是数字的多少,而是每个工地都能拥有一双真正“盯”着安全的眼睛。唯有将“兼职数量”从模糊的经验判断转为明确的制度设计,从被动监管转为主动防控,才能让安全员真正成为工地的“安全守护者”,让“安全至上”从口号扎根为工程建设的基石。