当代职场中,“不想上班了”的声音越来越频繁,这背后是对工作模式、生活平衡的重新审视。当全职工作的压力与日俱增,“找份兼职”成为许多人平衡收支、拓展技能的选择。然而,兼职市场鱼龙混杂,“该去哪里寻找”成为首要难题——并非所有渠道都适合所有人,找到匹配自身需求与能力的路径,才能让兼职真正成为加分项而非负担。

线上平台:信息聚合与精准匹配的便捷入口

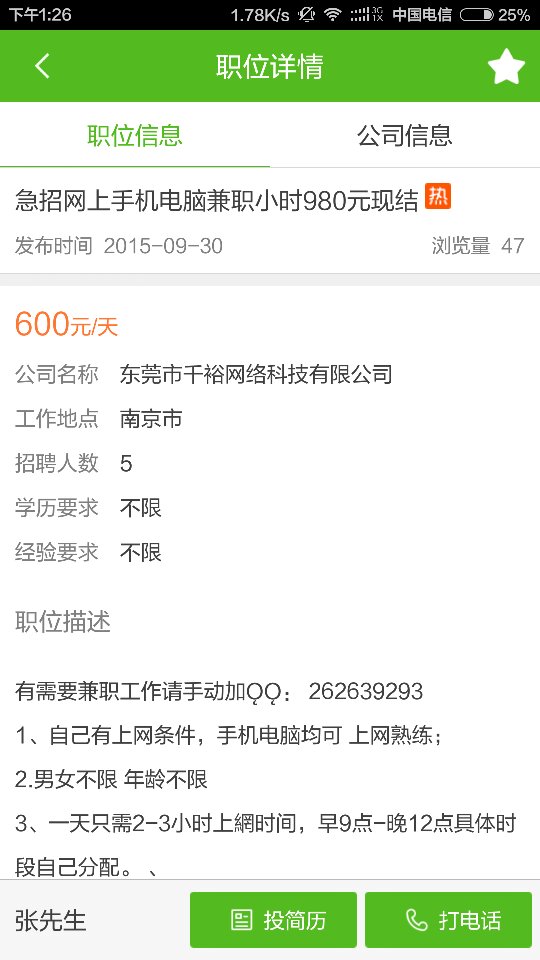

对于不想上班了、想找份兼职的人来说,线上平台往往是首选。这类渠道的优势在于信息集中、筛选便捷,尤其适合熟悉互联网操作、追求效率的群体。综合类招聘平台如58同城、赶集网,覆盖了从餐饮服务员到线上客服的各类岗位,门槛较低、数量庞大,但信息质量参差不齐,需要仔细甄别虚假招聘——例如要求“先交押金”或“兼职费”的岗位,大概率是骗局。

垂直类兼职平台则更专业,如兼职猫、斗米、青团社等,专注兼职领域,岗位多经过初步审核,分类清晰(如按“日结”“周末”“远程”标签筛选)。这类平台适合需要稳定兼职、希望减少筛选成本的人群,尤其在校学生或职场新人,能在兼职中积累基础经验。此外,技能型兼职平台如猪八戒网、Upwork(国际)、Fiverr等,则面向设计师、程序员、文案等专业人士,通过项目制对接,时薪或项目报价更高,但对技能和作品集有一定要求。

线上平台的另一大趋势是“算法推荐”,许多平台会根据用户画像(如技能、时间、地域)推送岗位,但需注意隐私保护——避免过度授权个人信息,同时在沟通中保留关键记录(如聊天截图、协议),为后续维权提供依据。

线下实体渠道:信任与即时性的双重保障

线上信息虽多,但部分人仍偏爱线下渠道,其核心优势在于“眼见为实”的信任感和即时入职的便捷性。实体商超、餐饮连锁的门店招聘是最常见的形式,如便利店收银员、餐厅服务员、奶茶店配工等,这类岗位通常通过店门口张贴的招聘启事或店内直接咨询,流程简单,当天面试当天入职,适合急需用钱、时间灵活的人群。

社区周边的兼职机会也值得关注,例如社区团购的分拣员、代收点的兼职管理员、中小学课后托管班的助教等,这类岗位与日常生活紧密相关,通勤成本低,且多为熟人社会推荐,可靠性较高。此外,大型展会、赛事、商场促销活动常临时招聘工作人员,通过劳务公司或现场招聘组报名,日结薪资,适合愿意接受短期高强度工作、追求“干完就结”的人。

线下渠道的局限性在于信息传播范围窄,优质岗位往往“先到先得”,需要主动留意身边动态,比如常去的小店、社区公告栏,甚至与物业、便利店老板建立联系,提前获取招聘信息。

熟人社交网络:低成本的信任背书与机会挖掘

“不想上班了”的人往往对职场规则感到疲惫,而熟人推荐的兼职渠道,恰好能规避信息不对称带来的风险。朋友圈、校友群、行业社群是这类机会的主要聚集地——朋友的公司缺兼职会计、校友的创业团队招线上运营、行业群里的甲方需要临时文案,这些岗位通常经过熟人背书,薪资和工作内容透明,甚至可能直接协商待遇,无需经历层层面试。

熟人渠道的优势还在于“灵活度高”,比如朋友开的咖啡馆可能允许你选择周末兼职,不影响日常休息;校友的翻译项目可能允许你居家完成,无需通勤。但需注意边界感:明确兼职职责、薪资结算方式和时间,避免“碍于情面”口头约定,最好以文字形式确认(如微信聊天记录),避免后续纠纷。

此外,利用“弱关系”拓展机会也很重要,比如参加行业沙龙、兴趣社群,主动表达“想找兼职”的意向,可能遇到意想不到的机会——例如摄影爱好者在摄影群里约拍兼职,健身教练在瑜伽群里带课兼职,这类兼职往往与个人兴趣结合,体验感更好。

行业资源与个人品牌:从“被动寻找”到“主动吸引”

当不想上班了、想找份兼职成为长期需求,“被动等待岗位”不如“主动创造机会”。尤其对于有专业技能的人,行业资源和个人品牌是更高阶的兼职路径。例如,设计师可以在站酷、Behance展示作品,吸引甲方主动联系;程序员可以在GitHub参与开源项目,积累技术人脉后接到私活;文案写手在公众号、知乎持续输出内容,打造个人IP后,品牌方会主动邀稿合作。

这种“主动吸引”模式的优点在于:选择权在自己手中,可以拒绝低价值、高强度的兼职,专注于能提升能力或带来高回报的项目。但前提是持续输出价值——建立行业影响力需要时间,初期可能需要通过免费或低价项目积累案例,逐步提升议价能力。

此外,利用现有职业资源“接私活”也是常见做法,如全职教师接家教、会计代账、律师法律咨询等,这类兼职依托原有专业能力,上手快、收入稳定,但需注意与全职单位的竞业限制,避免法律风险。

趋势与策略:以“目标”为导向的渠道选择

兼职渠道的选择,本质是“目标导向”的决策。如果“不想上班了”是为了赚外快补贴家用,可能需要优先考虑“日结、门槛低”的线下或线上体力兼职,如外卖众包、临时促销;如果是为了积累转行经验,技能型兼职平台或行业资源更合适,比如想转行做新媒体,可以先从免费运营社群开始;如果是为了追求时间自由,居家兼职或项目制合作(如翻译、设计)可能更符合需求。

当前零工经济的发展,也让“兼职”形态更加多元——平台经济下的即时配送、直播带货、知识付费等领域,都提供了灵活的兼职机会。但无论选择哪种渠道,都需要守住底线:拒绝“灰色兼职”(如刷单、数据造假),保护个人权益,签订简单协议,明确工作内容和薪资结算方式。

“不想上班了,想找份兼职”不是逃避,而是对生活主动调整的尝试。线上平台的高效、线下渠道的可靠、熟人网络的信任、个人品牌的赋能,每种渠道都有其适配场景。关键在于认清自身需求——是想赚快钱,还是学技能;是需要即时收入,还是长期发展。在寻找兼职的过程中,保持理性判断,守住法律与道德底线,才能让兼职真正成为生活的“缓冲垫”和“助推器”,而非新的负担。