大型国际赛事的举办,往往催生大量兼职需求,2022年北京冬奥会虽已落幕,但其带动的赛事服务经验与人才储备模式,为后续大型活动提供了范本。当下,随着冰雪运动的持续升温,各类冰雪赛事、冰雪场馆运营对兼职人才的需求逐年攀升,“冬奥兼职岗位在哪里寻找”成为许多求职者关注的焦点,而“安全提示帮你成功申请”则是确保这一过程顺利落地的关键保障。寻找冬奥兼职岗位并非盲目撒网,而是需要结合官方渠道与资源整合,同时在申请过程中警惕风险,才能实现个人价值与赛事服务的双赢。

一、冬奥兼职岗位的多元寻找渠道:官方主导与资源协同

官方平台是获取冬奥兼职岗位的“主战场”,其权威性与信息准确性远超非正规渠道。北京冬奥组委在筹备期间曾通过“北京冬奥组委官网”“志愿北京”等平台发布招募信息,这类渠道通常包含赛事服务、场馆运营、媒体运行、交通保障等细分岗位,且对申请者的语言能力、服务经验、时间保障有明确要求。对于后续承接冰雪赛事的城市或机构,其官方网站、官方公众号仍会是兼职信息发布的主要阵地。求职者需养成定期关注官方动态的习惯,例如在赛事筹备周期内,每周固定浏览相关板块,避免错过开放申请窗口。

合作机构与第三方平台是岗位需求的“补给站”。大型赛事往往与人力资源公司、旅游服务商、高校就业中心等机构合作,通过其渠道招募兼职人员。例如,往届冬奥会中,场馆餐饮服务、观众引导等岗位常由连锁餐饮集团或物业公司承接,这类企业会通过自身招聘官网或合作招聘平台(如智联招聘、前程无忧的“赛事专区”)发布信息。值得注意的是,第三方平台的信息鱼龙混杂,需优先选择与赛事组委会有官方合作标识的企业,同时查看企业资质与过往服务案例,避免陷入“中介陷阱”。

高校与社群资源是兼职机会的“孵化器”。冰雪赛事兼职对本地化、年轻化人才需求较高,许多高校会与赛事组织方建立定向合作,通过就业指导中心、学生会等渠道发布招募信息,尤其适合语言类、旅游管理类、体育服务与管理专业的学生参与。此外,冰雪运动爱好者社群、志愿者协会等民间组织也常汇聚岗位资源,例如“冰雪运动爱好者联盟”“高校冬奥志愿者交流群”等,这些社群内的信息往往更具针对性,但需注意核实信息来源的真实性,避免轻信非管理员发布的“内部推荐”。

二、安全提示:从信息甄别到权益保障的全链路防护

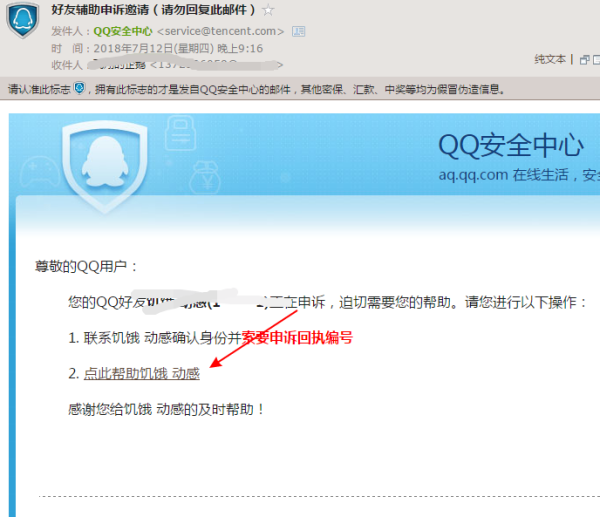

信息核实是申请冬奥兼职岗位的“第一道防线”。虚假招聘是兼职领域的高发风险,常见套路包括“收取押金”“培训费”“保证金”,或以“高薪兼职”为诱饵诱导求职者参与非法活动。对此,求职者需牢记“三查原则”:查企业资质——通过“国家企业信用信息公示系统”查询企业是否合法注册,是否与赛事组委会存在合作公示;查岗位细节——官方发布的岗位通常会明确工作内容、薪资标准、保险保障,而虚假岗位往往含糊其辞,甚至要求“先付费后入职”;查联系方式——正规招聘企业会使用官方邮箱或固定电话联系,而非个人社交账号或陌生手机号。例如,曾有案例显示,不法分子伪造“冬奥场馆建设指挥部”名义招聘,要求缴纳“服装费”,求职者通过核实官网联系方式发现该部门从未发布此类招聘,及时止损。

合同签订是保障权益的“法律武器”。即使兼职岗位,也需签订书面协议明确双方权利义务。根据《劳动合同法》规定,非全日制用工双方可订立口头协议,但为避免后续纠纷,建议主动要求签订书面合同,其中需包含关键条款:工作内容与地点(如“国家速滑馆观众席引导”)、工作时间与排班(是否包含夜班、节假日加班)、薪资标准与支付方式(日结/周结,是否含税)、保险责任(是否购买意外险)以及违约责任。特别警惕“模糊条款”,例如“薪资包含绩效,具体视情况而定”,应要求明确绩效计算方式;对于“无需合同”的说辞,需果断拒绝,必要时可向当地劳动监察部门咨询。

个人防护是参与兼职的“底线要求”。冬奥兼职多涉及户外服务或场馆密集区域,需提前做好安全准备:一是健康防护,冬季户外工作需配备防寒服、防滑鞋,关注赛事期间的天气预警,避免因低温或恶劣天气引发健康问题;二是信息安全,不随意提供身份证、银行卡等敏感信息,尤其在非官方平台填写申请表时,需确认表格用途与数据存储安全;三是应急意识,熟悉场馆内的紧急出口、医疗点位置,保存组委会或负责人的联系方式,遇到突发情况及时求助。例如,在冰雪赛事场馆服务时,需了解冰面防滑措施,避免因地面湿滑摔伤;在观众引导岗位,需掌握人群疏散流程,防止踩踏事故发生。

三、冬奥兼职的深层价值:从短期参与到长期成长

冬奥兼职不仅是“赚外快”,更是职业能力的“练兵场”。大型赛事对服务质量、应急处理、跨文化沟通的要求极高,参与其中能积累宝贵的实践经验。例如,赛事服务岗可提升客户服务与团队协作能力,媒体运行岗能接触专业设备与流程管理,多语言服务岗则能强化外语应用能力。这些经验在求职时具有独特竞争力,尤其对于想进入体育产业、会展服务、国际交流领域的求职者,冬奥兼职经历是简历上的“加分项”。数据显示,往届冬奥会志愿者中,超60%表示该经历帮助他们获得了更好的工作机会。

冬奥兼职也是冰雪文化的“传播者”角色。兼职者直接面向观众、运动员、媒体,其服务态度与专业素养直接影响赛事形象。通过岗位实践,求职者能更深入理解冰雪运动的魅力,掌握冰雪安全知识,甚至成为“冰雪运动推广员”。例如,在冰雪乐园担任兼职教练时,不仅能教授滑雪技巧,还能向游客传递“安全第一”的运动理念,助力冰雪运动普及。这种文化价值远超短期薪资回报,是对个人社会责任感的提升。

寻找冬奥兼职岗位,需要官方渠道的“导航”,也需要安全意识的“护航”。在信息爆炸的时代,求职者既要善于整合资源,精准定位适合自己的岗位,也要擦亮双眼,用核实、合同、防护三重盾牌抵御风险。冬奥兼职的真正意义,不仅在于获得一份工作,更在于通过服务国际赛事,实现个人成长与文化传承的双向奔赴。 当安全保障与职业追求同频共振,每一份兼职经历都能成为人生履历中闪亮的篇章。