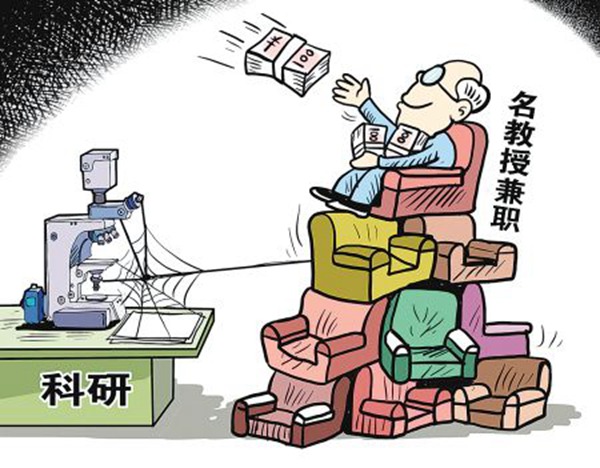

兼职教授能带研究生吗?这个问题在高校人才流动加速的背景下,正成为越来越多学生、导师乃至高校管理者关注的焦点。不同于全职导师的固定职责,兼职教授的角色定位常处于“模糊地带”——他们既拥有行业前沿经验或学术资源,又可能因本职工作难以全身心投入。事实上,兼职教授能否带研究生,并非简单的“能”或“不能”,而是取决于高校制度规范、个人资质匹配度及培养机制的协同。要厘清这一问题,需从资格认定、权责边界、资源保障等核心维度展开,避免因制度缺位导致“带而不管”或“管而不实”的隐患。

兼职教授的“导师资格”:高校制度中的隐性门槛

首先需明确,兼职教授并非天然具备带研究生的资格。国内高校对研究生导师的普遍要求包括:具有高级职称、承担科研项目、具备指导能力等,但针对兼职教授的特殊性,各校往往存在“隐性门槛”。例如,部分985高校规定,兼职教授需主持国家级课题或在本领域核心期刊发表多篇论文,方有资格申请研究生导师资格;而地方院校则可能更看重其行业资源能否支撑产学研项目。这种差异源于不同高校的培养定位——研究型高校侧重学术创新能力,应用型高校则注重实践能力转化。因此,学生若计划跟随兼职教授读研,首要需确认其是否通过学校研究生院的“导师资格审核”,而非仅凭“兼职教授”头衔判断。

更深层的矛盾在于,兼职教授的“流动性”与研究生培养的“连续性”存在天然冲突。全职导师需全程参与研究生开题、中期、答辩等环节,而兼职教授可能因本职工作频繁缺席关键培养节点。某双一流高校曾出现兼职教授因企业项目长期出差,导致学生半年无法获得论文指导的案例,最终不得不安排合作导师“接管”。这说明,兼职教授的“导师资格”必须与“时间投入承诺”绑定,高校需建立弹性指导机制,如每月固定线上答疑、季度集中面谈等,避免“挂名指导”现象。

指导权责:从“带”到“育”的责任边界

“带研究生”的核心是“育人”,而非单纯的“科研助手”。兼职教授带研究生,需厘清权责边界:课程教学由谁承担?科研经费如何使用?论文质量如何把关?这些问题若事先未明确,极易引发培养纠纷。例如,理工科研究生常依赖实验室资源,若兼职教授无法提供稳定实验条件,学生可能陷入“有课题无平台”的困境;人文社科领域则可能出现兼职教授仅提供研究方向,却无暇指导文献综述、研究方法等基础环节。

更关键的是责任归属问题。当研究生出现学术不端或培养质量不达标时,兼职教授与高校的责任如何划分?目前多数高校采用“双导师制”,即由全职导师作为第一责任人,兼职教授作为行业导师负责实践指导。但实践中,部分学生误将兼职教授视为“主要导师”,导致全职导师介入不足。某高校法学院曾发生案例:兼职教授指导的学生因论文引用不规范被认定抄袭,但兼职教授以“未参与具体写作”为由推责,最终由全职导师承担连带责任。这警示我们,兼职教授带研究生必须签订《指导责任书》,明确双方在课程、科研、论文等环节的权责划分,避免“责任真空”。

资源协同:让兼职教授的“优势”转化为培养动能

兼职教授的核心价值在于其“跨界优势”——行业经验、产业资源、社会网络等,这是全职导师难以替代的。例如,经管类兼职教授可为学生提供企业实习、数据调研等机会;工程类兼职教授能对接产业项目,推动科研成果转化。但优势的发挥需以“资源可及性”为前提,若兼职教授仅将学生视为“免费劳动力”,却未提供实质性指导,便违背了人才培养的初衷。

高校需建立“资源-培养”联动机制:一方面,要求兼职教授提交《资源支持清单》,明确可提供的科研平台、数据来源、行业导师等资源;另一方面,通过“校企联合培养基地”“产业导师工作站”等载体,将兼职教授的资源纳入培养体系。某高校计算机学院与互联网企业合作,由企业兼职教授牵头组建“项目制”研究生小组,学生参与实际产品研发,既解决了企业技术难题,又提升了实践能力,这种模式值得借鉴。兼职教授带研究生的价值,不在于“是否带”,而在于“如何带出质量”——只有将资源优势转化为培养动能,才能避免“挂名导师”沦为“资源掮客”。

制度完善:让兼职教授从“补充力量”变为“培养支柱”

随着高校“引智”力度加大,兼职教授已成为研究生导师队伍的重要组成部分。但当前制度仍存在“重引进、轻管理”的倾向:部分高校为吸引人才,简化兼职教授的导师资格审核;缺乏对兼职教授指导效果的常态化评估,导致“能带”与“带好”脱节。要破解这一困境,需从三方面完善制度:

其一,建立“动态准入-退出”机制。除资格审核外,高校应要求兼职教授提交《培养计划书》,明确指导目标、时间安排、资源支持等,并每学期提交指导报告;对连续两年未完成指导任务或学生评价不达标的,应取消其导师资格。

其二,强化“双导师”协同。明确全职导师与兼职教授的分工:全职导师负责学术规范、理论指导,兼职教授负责实践创新、行业对接,通过定期联席会议确保培养方向一致。

其三,完善激励与保障。对指导成效突出的兼职教授,可给予科研经费倾斜、优先推荐人才项目等;同时,通过“弹性考核”减轻其行政负担,例如允许线上参与答辩、简化报销流程等,让兼职教授能“安心带、用心教”。

归根结底,兼职教授能否带研究生,考验的是高校制度的精细化管理水平。它不是“要不要”的选择题,而是“如何做好”的实践题——只有当资格认定、权责划分、资源协同、制度保障形成闭环,兼职教授才能真正成为研究生培养的“助推器”,而非“模糊地带”。对学生而言,选择兼职教授前,务必问清资格、责任、资源“三件事”;对高校而言,唯有以制度规范为基,才能让兼职教授的“跨界优势”转化为人才培养的“核心竞争力”。