随着灵活就业成为趋势,兼职市场持续扩张,但与之伴随的兼职陷阱也愈发隐蔽多样,求职者稍有不慎便可能陷入财产损失、信息泄露甚至法律纠纷的困境。厘清兼职概况中的常见陷阱,掌握实用的避免技巧,已成为每位兼职求职者的必修课。兼职陷阱的本质是利用求职者信息差、需求心急或风险意识薄弱设局,而有效的规避策略则需建立在“识别-验证-防护”的三维逻辑之上,本文将结合当前兼职市场的典型陷阱场景,拆解可落地的应对方法。

一、虚假招聘陷阱:“高薪低门槛”背后的骗局包装

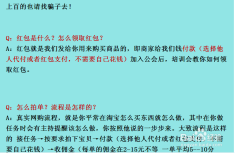

虚假招聘是兼职概况中最常见的陷阱类型,其核心特征是通过“零经验日结”“月入过万”等诱饵话术,吸引求职者接触实质诈骗行为。这类陷阱往往伪装成“线上客服”“数据录入”“商品推广”等岗位,要求求职者先缴纳“保证金”“服装费”或“培训费”,或诱导其参与“刷单”“刷信誉”等违法活动。例如,某“兼职打字员”招聘声称“日薪300,不限学历”,实则要求先购买指定“字库软件”,收款后便失联;更有甚者以“刷单返利”为饵,初期小额返现获取信任,后期诱导大额投入后卷款跑路。

避免技巧的核心是“穿透话术看本质”:首先,核实招聘方资质。正规企业招聘会公示工商信息(通过“国家企业信用信息公示系统”查询),而诈骗团伙往往使用“皮包公司”或虚构主体。其次,警惕“无门槛高回报”逻辑。任何兼职都需匹配相应劳动付出,若宣传收益远超市场水平(如时薪超同岗位3倍),基本可判定为陷阱。最后,拒绝“预付费”要求。我国《劳动合同法》明确规定用人单位不得收取财物,任何以“押金”“保证金”为由收费的行为均属违法,求职者应立即终止沟通。

二、信息泄露陷阱:“兼职”幌子下的隐私掠夺

在数字时代,兼职概况中的信息泄露陷阱愈发突出,部分不法分子以“兼职报名”“背景调查”为由,过度索取求职者敏感信息。例如,某“校园代理兼职”要求学生提供身份证正反面、学生证、银行卡号甚至家庭住址,声称用于“入职备案”,实则将信息贩卖给黑产链条,用于注册诈骗账号、申请网贷或实施精准诈骗。更有甚者利用求职者提供的身份信息冒名办理信用卡、电话卡,导致受害者陷入法律纠纷。

避免技巧需遵循“最小必要原则”:即仅提供岗位必需的基础信息(如姓名、联系方式),拒绝无关敏感数据。具体而言,对“身份证正反面”“手持身份证照片”等高隐私信息,除非签订正式劳动合同并明确用途,否则绝不提供;使用虚拟联系方式(如一次性手机号、专用邮箱)注册兼职平台,避免与个人社交账号绑定;警惕要求“授权社交账号密码”“读取通讯录”的兼职,此类行为已超出正常用工范畴,涉嫌侵犯隐私权。

三、劳动权益陷阱:“口头约定”背后的维权困境

兼职概况中,劳动权益陷阱常因“非正式用工”属性而被忽视,主要表现为口头约定、无书面协议、超时工作、拖欠报酬等问题。例如,某餐饮店招聘“周末服务员”,口头承诺“底薪100元/天+包餐”,工作后却以“营业额不足”为由克扣工资;还有兼职者被要求“随时待命”,无加班费且无休息保障,甚至发生工伤后因无合同无法索赔。兼职劳动虽灵活,但权益保护不能“打折扣”,这类陷阱的本质是利用求职者对“兼职法律关系”的认知空白规避责任。

避免技巧需强化“证据意识”与“契约精神”:入职前务必签订书面协议,明确工作内容、时长、报酬标准、结算方式及双方权利义务,即使是非全日制用工(每日不超过4小时),也应留存文字记录(如微信聊天记录、邮件往来);对工作过程中的关键节点(如考勤、业绩)拍照或录屏留存,避免口头承诺无法兑现;若遭遇欠薪,可依据《劳动合同法》第八十二条主张“应付金额50%以上100%以下”的赔偿金,或通过劳动监察部门投诉、申请劳动仲裁(兼职争议同样属于劳动争议范畴)。

四、新型技术陷阱:“AI包装”下的智能骗局

随着技术发展,兼职概况中的陷阱呈现“技术化”趋势,不法分子利用AI伪造招聘信息、生成虚假合同、模拟语音催款,提高骗局隐蔽性。例如,某“AI数据标注兼职”通过深度伪造技术冒充知名企业HR,发送“录用通知邮件”(实则钓鱼链接),诱导求职者点击木马程序盗取支付信息;还有“语音兼职”要求录制“贷款话术”,利用AI合成技术生成“本人同意贷款”的音频,实施精准诈骗。技术赋能下,兼职陷阱的“仿真度”升级,求职者的辨别能力也需同步迭代。

避免技巧需建立“技术验证”习惯:对“企业邮箱”“官方链接”等渠道,通过官方客服二次核实(如搜索企业官网电话致电确认),不轻信来源不明的邮件或消息;对涉及“转账”“验证码”“密码”的操作,务必通过官方APP或线下渠道完成,不点击陌生链接;警惕“技术包装”的话术,如“AI算法推荐岗位”“区块链结算”等术语,若无法清晰解释业务逻辑,需高度警惕。

五、认知偏差陷阱:“急于求成”背后的心理漏洞

兼职陷阱的滋生,往往与求职者的认知偏差密切相关——部分人因“想赚快钱”而忽视风险,或因“轻信熟人介绍”降低警惕。例如,某“宝妈兼职群”中,群主以“带月入过万”为诱饵,发展下线参与“传销式兼职”,要求先购买“代理资格”再拉人头返利;还有求职者因“朋友成功提现”而轻信刷单平台,最终成为诈骗“帮凶”。兼职陷阱的规避,不仅是技术问题,更是心理建设问题,需破除“侥幸心理”“从众心理”等认知误区。

避免技巧需完成“心态校准”:树立“兼职是劳动而非投机”的认知,任何合法兼职都需要付出时间与技能,不存在“躺赚”可能;对“熟人推荐”保持审慎,即使朋友参与过,也需独立核实信息(如查看企业资质、签订书面协议),不盲从“内部渠道”;建立“风险承受底线”,明确自身能接受的损失金额(如不超过500元),超过底线绝不尝试。

兼职陷阱的规避,本质是一场“信息不对称”的博弈——求职者需用系统化的知识武装自己,用谨慎的态度对待每一个机会。在灵活就业浪潮下,兼职不仅是收入补充,更是职业能力的试炼场,唯有筑牢“安全防线”,才能让兼职真正成为个人成长的助力,而非风险的温床。将“避免技巧”内化为求职习惯,方能在兼职市场中游刃有余,既把握机遇,又守护权益。