合同评审兼职接单,近年来在灵活就业市场中逐渐兴起,不少法律、财务、行业背景的从业者将其作为副业选择,利用碎片时间赚取额外收入。然而,看似低门槛的兼职背后,却暗藏诸多“隐性陷阱”——条款模糊的评审范围、责任不清的免责条款、甚至涉及合规风险的灰色地带,稍有不慎便可能让兼职者陷入法律纠纷或经济损失。兼职合同评审的核心价值,在于以专业能力为交易双方提供风险把关,而非单纯接单牟利,若忽视评审中的“坑”,不仅会损害客户利益,更可能让自身职业信誉受损。

第一坑:评审范围模糊,责任边界不清

不少兼职合同评审的接单需求会简化描述为“审查合同条款”,却未明确审查重点(如法律合规性、商务条款、财务风险等)。兼职者若未提前确认范围,可能因信息不对称遗漏关键风险点。例如,某兼职评审仅关注合同主体是否适格,却未注意到服务标准条款中的模糊表述,导致客户后期因“服务质量不达标”与对方产生纠纷,反将责任归咎于评审“未提示风险”。此类问题的根源在于,兼职者与客户间缺乏对“评审责任”的共识——究竟是对“书面条款的合法性负责”,还是对“合同履行的商业风险负责”?接单前必须签订《评审服务确认书》,明确审查范围(如“仅针对合同文本的合规性,不涉及对方履约能力评估”)、交付标准(如“提供书面评审报告,标注风险点及修改建议”)及责任划分(如“因客户提供虚假材料导致的遗漏风险,兼职方不承担责任”),避免“无限责任”陷阱。

第二坑:过度依赖模板,忽视合同特殊性

部分兼职者习惯用通用模板应对不同合同类型,却忽视了行业特性与交易场景的差异。例如,劳动合同中的“竞业限制条款”需结合《劳动合同法》审查合法性(如限制范围是否合理、补偿标准是否达标),而买卖合同中的“验收条款”则需明确技术参数、验收流程及违约责任;若用劳动合同模板评审服务合同,必然导致关键风险点遗漏。合同评审的生命力在于“具体问题具体分析”,而非机械套用模板。建议兼职者建立“行业合同知识库”:针对常见合同类型(如服务合同、买卖合同、保密协议)梳理核心审查清单(如法律效力条款、权利义务条款、争议解决条款),同时关注行业特殊规则(如跨境电商合同需注意国际私法适用,建设工程合同需结合招投标法规)。此外,对于复杂合同(如涉及知识产权、跨境交易的合同),需主动要求客户提供行业背景资料,避免“闭门造车”式评审。

第三坑:忽视主体资质审查,埋下履约隐患

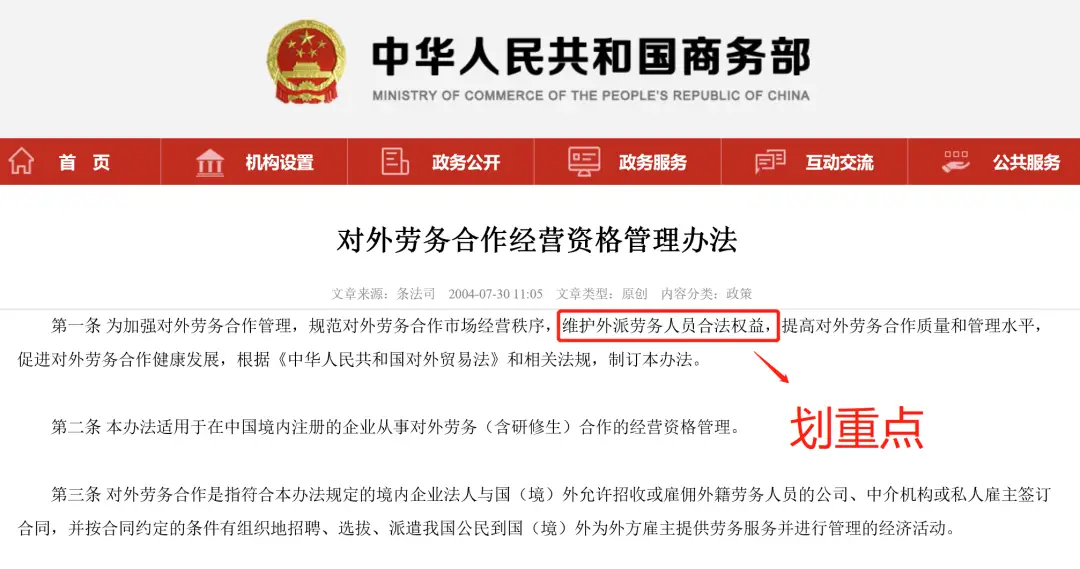

合同主体是交易的基础,但不少兼职者将评审重心放在条款内容上,却忽略了对签约主体合法性的核查。例如,某兼职评审未核实对方公司的“存续状态”,合同签订后才发现对方已处于吊销状态,导致客户无法主张权利;或未审查“授权代表”的权限范围,对方超越签订的合同最终被认定为无效。主体审查是合同评审的“第一道防线”,需通过国家企业信用信息公示系统、裁判文书网、信用中国等渠道核实:企业是否真实存续、经营范围是否匹配交易内容、是否存在失信记录或涉诉信息;对于自然人主体,需核验身份真实性及民事行为能力;涉及特殊行业的(如医疗、金融),还需确认对方是否具备相应资质(如许可证、从业资格证)。若客户无法提供主体资质证明,兼职者应拒绝接单,避免“明知故犯”的法律风险。

第四坑:口头承诺替代书面约定,评审证据链缺失

实践中,部分客户为简化流程,会通过口头沟通补充合同条款,要求兼职评审“按我们说的改,不用写进去”。例如,客户口头承诺“付款周期可延长30天”,但未写入合同,兼职评审按原条款通过,后期对方拖欠货款时,客户却称“兼职评审未提示风险”。口头约定因缺乏书面凭证,一旦发生纠纷难以举证,兼职者极易陷入“被动担责”的境地。所有评审意见必须书面化,与客户的沟通记录(如微信、邮件)需留存备查,对于客户提出的“非书面修改要求”,应明确拒绝并书面说明“未纳入合同条款的口头承诺,不构成合同组成部分”。此外,评审报告需详细记录审查过程、风险点及修改依据,既是对客户负责,也是对自身的保护。

第五坑:陷入低价竞争,牺牲评审质量

兼职接单市场存在“低价内卷”现象,部分兼职者为接单大幅降低报价,压缩评审时间(如要求“2小时内完成复杂合同评审”),甚至“走马观花”式审查。这种模式下,风险点极易被遗漏:某合同中的“管辖约定”不明确(未约定具体法院或仲裁机构),兼职者因时间不足未指出,导致后期客户需异地诉讼,增加维权成本。专业评审的价值在于风险规避,而非价格竞争,兼职者应根据合同复杂度合理定价(如简单合同500-1000元,复杂合同2000-5000元),明确“最低评审时间”(如复杂合同不少于4小时),避免因低价接单导致“评审流于形式”。同时,需警惕“超低价”背后的客户动机——部分客户可能故意压价,后期将评审漏洞作为“甩锅”理由,兼职者需对明显低于市场价的接单需求保持警惕。

合同评审兼职接单,本质是专业能力的变现,而非简单的“看条款改错字”。真正的兼职评审专家,既能识别合同中的显性风险,更能预判隐性陷阱;既能满足客户的即时需求,更能坚守专业底线。在灵活就业日益普及的今天,唯有以“明确范围、尊重特殊性、严守主体资质、拒绝口头承诺、拒绝低价内卷”为原则,才能在兼职市场中建立口碑,让每一次评审都成为信任的基石,而非纠纷的导火索。对于兼职者而言,规避“坑”的过程,也是专业能力提升的过程——唯有将风险意识融入评审细节,才能在灵活就业的道路上行稳致远。