财务主管如何成功兼职律师而不影响主业?这不仅是职业发展的跨界探索,更是法律与财务知识融合的价值重构。在当前企业合规需求激增、复合型人才稀缺的背景下,具备财务专业背景的律师在税务争议、合同审查、并购尽调等领域展现出独特优势。然而,双重职业角色的平衡并非易事,需以清晰的定位、科学的策略和严格的自律为支撑,方能在守护主业根基的同时,让兼职律师的价值最大化。

财务主管兼职律师的核心优势,在于其对“数据语言”与“法律逻辑”的双重驾驭能力。财务主管长期浸润于企业资金流、税务规划、内控体系等核心业务,对企业的财务数据结构、业务流程合规性有着天然的敏感度。这种敏感度延伸至法律领域时,便转化为对“财务条款法律效力”的精准判断——例如在合同审查中,能迅速识别付款条件、税务承担、违约金计算等条款的财务风险,避免因表述模糊导致企业利益受损;在税务争议中,既能从法律角度解读税收政策的适用性,又能从财务数据层面梳理计税依据,构建更具说服力的抗辩逻辑。某上市公司财务总监在兼职律师后,主导处理了一起跨境税务稽查案件,凭借对转让定价规则与财务报表勾稽关系的深刻理解,帮助企业调减应纳税所得额超2000万元,这正是财务与法律交叉价值的直观体现。

但优势背后,时间与精力的“零和博弈”是首要挑战。财务主管的主业往往涉及战略决策、团队管理、合规统筹等高负荷工作,加班出差是常态;而律师执业则要求投入大量时间研究案例、撰写文书、出庭应诉,两者在时间分配上存在天然冲突。更棘手的是专业壁垒的跨越——法律体系庞大且更新迅速,即便财务主管熟悉财税相关法规,但对民商法、诉讼程序、法律文书格式等基础知识的掌握仍需系统学习。某央企财务部负责人曾坦言,初期兼职律师时,因同时推进主业年报审计与代理合同纠纷案件,一度因精力分散导致财务报告数据核对出现疏漏,这一教训警示我们:若无科学的平衡策略,主业与副业恐陷入“双输”局面。

破解平衡难题,需建立“主业优先、副业协同”的动态管理机制。时间管理上,可采用“时间块分割法”:将主业工作按“核心事务(如财务决策、团队管理)”“常规事务(如报表编制、税务申报)”分类,优先保障核心时段的专注度;律师业务则聚焦“轻量化、高协同”领域,如非诉咨询、合同审查、合规培训等,减少对庭审等耗时工作的深度介入。专业能力提升上,应采取“精准补位”策略——考取法律职业资格后,选择“财税法”“公司法”“数据合规”等与主业高度重合的细分领域深耕,避免泛泛而学。某会计师事务所合伙人兼职律师后,专门组建了“财税法服务团队”,将主业审计中发现的合规风险转化为律师业务增长点,既未影响审计质量,又使副业收入占比提升至30%,实现了主业与副业的相互赋能。

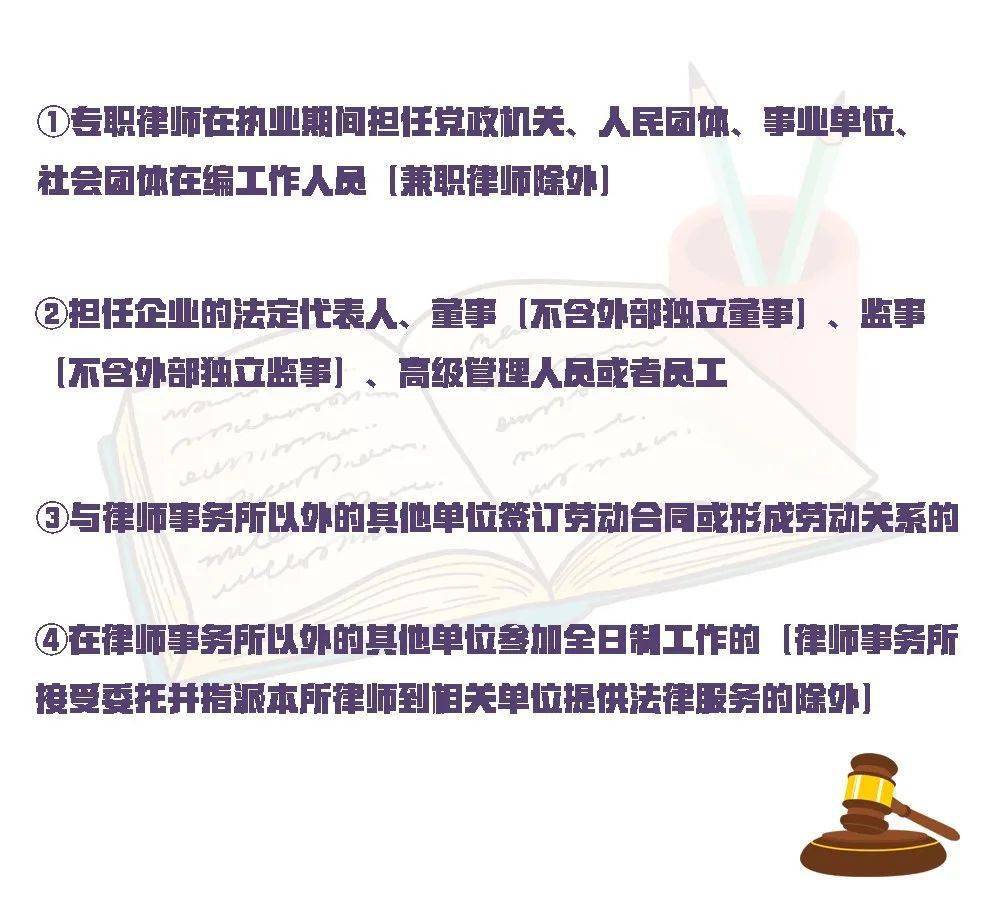

伦理边界与合规风险的把控,是兼职律师不可逾越的红线。财务主管与律师的双重身份,可能引发利益冲突——例如在处理与主业公司相关的法律事务时,需主动回避并签署利益声明;在代理客户与主业公司存在竞争关系的案件时,需严守保密义务,避免商业信息泄露。此外,律师执业纪律要求“勤勉尽责”,而财务主管的主业责任同样强调“严谨审慎”,两者在职业伦理上高度契合,但需通过“角色隔离”避免混淆:例如建立独立的工作档案,使用不同的通讯工具处理主业与副业事务,确保法律服务的独立性与客观性。某企业财务副总在兼职律师期间,因未严格区分代理案件与主业公司的财务数据,被客户质疑中立性,最终主动辞去该案件代理,这一案例印证了:清晰的伦理边界,是双重职业可持续发展的基石。

从更宏观的视角看,财务主管兼职律师的现象,折射出企业对“业法融合”人才的迫切需求。随着金税四期、数据安全法等政策的落地,企业的财务决策与法律合规已深度绑定,单纯“懂财务”或“懂法律”的人才难以满足复杂业务场景的需求。财务主管通过兼职律师积累的法律实务经验,能反哺主业——例如在制定财务制度时提前预判法律风险,在投融资决策中评估合规成本,推动财务工作从“事后核算”向“事前风控”转型。这种“主业筑基、副业赋能”的良性循环,不仅提升了个人职业竞争力,也为企业构建了“财务+法律”的双重防火墙,成为企业合规生态建设的重要推动力量。

财务主管成功兼职律师的关键,不在于时间的简单分割,而在于价值逻辑的深度融合。唯有以主业为根基,确保财务工作的专业性与稳定性;以副业为延伸,通过法律知识拓展职业边界;再以科学的策略平衡精力、以严格的纪律把控风险,方能在双重角色中游刃有余。这种跨界实践不仅是对个人能力的挑战,更是对复合型人才价值的生动诠释——当财务的严谨遇上法律的智慧,企业合规的蓝图将更加清晰,职业发展的道路也将愈发宽广。