在“灵活就业”成为新趋势的当下,兼职市场持续升温,“贾戈兼职靠谱吗?”的疑问频繁出现在求职者的搜索框中。这类打着“轻松兼职”“高时薪”旗号的平台,既是许多人增收的渠道,也可能成为套路滋生的温床。要回答“贾戈兼职靠谱吗?”,需穿透表象,从平台逻辑、用户权益与市场规律三个维度拆解,唯有警惕隐性套路、建立避坑认知,才能在兼职浪潮中守住底线。

“靠谱”的本质:兼职平台的信任基石

判断“贾戈兼职”这类平台是否靠谱,核心在于其是否构建了“资质-流程-权益”三位一体的信任体系。资质是平台的“身份证”,正规平台需具备营业执照、人力资源服务许可证等合法资质,且经营范围明确包含“职业介绍”或“劳务派遣”。现实中,部分不良平台会通过“挂靠资质”“超范围经营”打擦边球,用户可通过“国家企业信用信息公示系统”核验其真实性——这是规避“皮包平台”的第一步。

流程透明度则是信任的“试金石”。靠谱的兼职平台会明确标注工作内容、时长、薪资结算标准(如“日结150元,3小时分拣工作,无押金”),而非用“日入500+”“躺着赚钱”等模糊话术诱导。更关键的是权益保障机制:正规平台会与用工方签订服务协议,明确薪资发放时间、工伤责任划分,甚至为用户购买短期意外险;而套路平台往往要求“先交押金”“买工装备”,或以“考核不合格”为由克扣薪资——这些已涉嫌违反《劳动合同法》与《消费者权益保护法》。

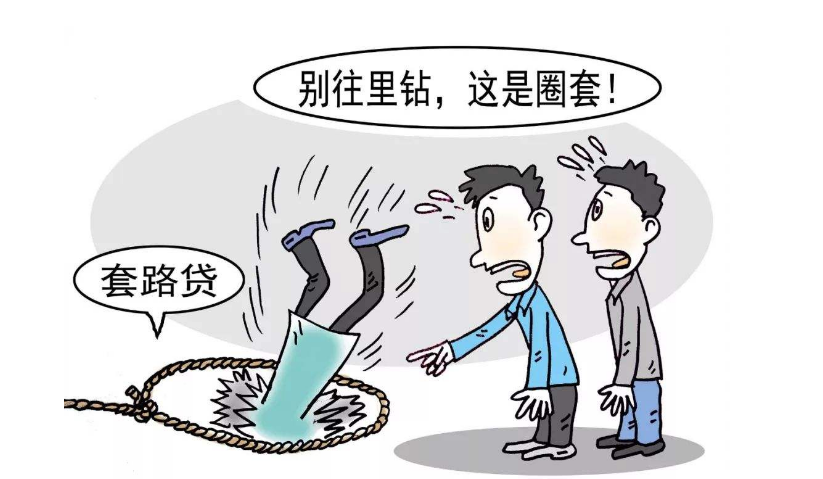

“套路”的伪装:兼职陷阱的常见形态

即便资质齐全,部分平台仍会通过“精心设计的套路”侵害用户权益。识别这些套路,需警惕三类典型陷阱:

“押金陷阱”是最古老的骗术之一。“贾戈兼职靠谱吗?”的疑问背后,不少用户曾因“服装费”“保证金”血本无归。某求职者反映,其在平台应聘“打字员”被要求缴纳200元“保密押金”,完成任务后却以“格式错误”为由拒绝退款——这类平台本质是“靠押金盈利”,而非提供真实岗位。

“虚假岗位”则更具迷惑性。平台会发布“数据录入”“短视频点赞”等“低门槛”岗位吸引流量,实际却以“名额已满”“转推高级任务”为由,诱导用户点击链接、下载APP,最终陷入“刷单返诈”的衍生骗局。公安部门数据显示,2023年兼职类诈骗中,超60%源于“虚假刷单”与“诱导投资”,兼职平台沦为诈骗的“流量入口”。

“数据窃取”是新型套路。部分平台以“完善兼职档案”为由,要求用户提供身份证号、银行卡信息,甚至通讯录权限,实则将用户数据转卖或用于“精准诈骗”。这类“兼职外衣下的数据黑产”,已超出传统兼职纠纷范畴,触及个人信息安全红线。

避坑的攻略:从“被动踩坑”到“主动防御”

面对“贾戈兼职靠谱吗?”的疑问,与其依赖平台承诺,不如建立“防御型求职”思维。具体可从四步构建避坑屏障:

第一步,穿透“话术泡沫”。对“时薪超行业均值50%”“无需经验即可上岗”等宣传保持警惕——真实兼职市场遵循“按劳分配”原则,如线下分拣、传单派发等体力劳动时薪通常在20-40元,线上文案、设计等技能岗位也需匹配相应能力。若薪资远高于市场水平,大概率是“钓鱼诱饵”。

第二步,核验“三方信息”。除查平台资质,还需确认用工方真实性:正规企业招聘会通过官方渠道发布岗位,而非仅依赖中介平台;用户可要求用工方提供营业执照复印件,并通过“天眼查”等工具核实其经营状态。对“个人直招”“无需企业资质”的岗位,需高度警惕“灰色用工”风险。

第三步,留存“全程证据”。无论是线上沟通记录还是线下用工协议,都需截图、保存。尤其对“口头承诺”的薪资、工作时长,应通过文字确认——一旦发生纠纷,聊天记录、转账凭证、工作成果是维权核心依据。劳动监察部门明确表示,即便兼职未签订合同,只要存在事实劳动关系,用户仍可主张劳动报酬。

第四步,警惕“衍生风险”。若平台要求下载“非正规应用商店APP”、或引导至“陌生投资理财链接”,需立即停止操作。这类操作往往涉及“电信诈骗”“网络赌博”,兼职者可能在“兼职”身份掩护下,沦为犯罪“工具人”。

趋势与破局:兼职市场的规范化之路

“贾戈兼职靠谱吗?”的疑问,折射出兼职市场“野蛮生长”与“规范需求”的矛盾。当前,行业正呈现两大趋势:一方面,政策监管持续收紧,《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》明确要求“平台企业明示工作要求、劳动报酬、劳动保护等”,为兼职权益提供制度保障;另一方面,技术手段开始介入,如区块链存证可用于固定兼职证据,AI算法能识别“虚假岗位”特征,降低信息不对称风险。

但对求职者而言,等待市场完全规范不如主动提升“风险免疫力”。兼职的本质是“价值交换”,脱离自身能力与市场规律的“高收益”承诺,往往是套路的起点。唯有以“资质核验”为底线、以“证据留存”为保障、以“理性判断”为防线,才能在兼职市场中既抓住机遇,又避开陷阱。

回到最初的问题:“贾戈兼职靠谱吗?”答案不在平台宣传中,而在每个求职者的警惕里。当“小心套路别踩坑”从提醒内化为习惯,兼职才能真正成为“增收”而非“增负”的渠道。