35岁找工作太难了,迷茫的人到底能不能找到合适的工作?

直面35岁找工作太难了的现实困境,剖析大龄求职者迷茫背后的深层原因。本文并非贩卖焦虑,而是提供一套系统的职业规划思路,帮助中年职场人士重塑价值,找到突围路径。从心态调整到技能迭代,再到人脉盘活,我们探讨如何将年龄的挑战转化为经验优势,最终找到真正适合自己的职业出路。

“35岁现象”像一个幽灵,盘踞在无数职场人的心头。它不是一道法定的门槛,却在招聘信息、面试提问和晋升通道中,化为一条无形的、却又坚硬的壁垒。当你拖着疲惫的身体,在深夜打开招聘软件,看到那些显性或隐性的年龄限制时,那种被时代抛下的感觉,足以让最坚定的人陷入迷茫。很多人会问,35岁找工作真的就这么难吗?这个年纪的迷茫者,到底还能不能找到一份“合适”的工作?答案是肯定的,但前提是,你必须彻底颠覆过去二十多年形成的求职逻辑,重新审视自己的价值坐标。

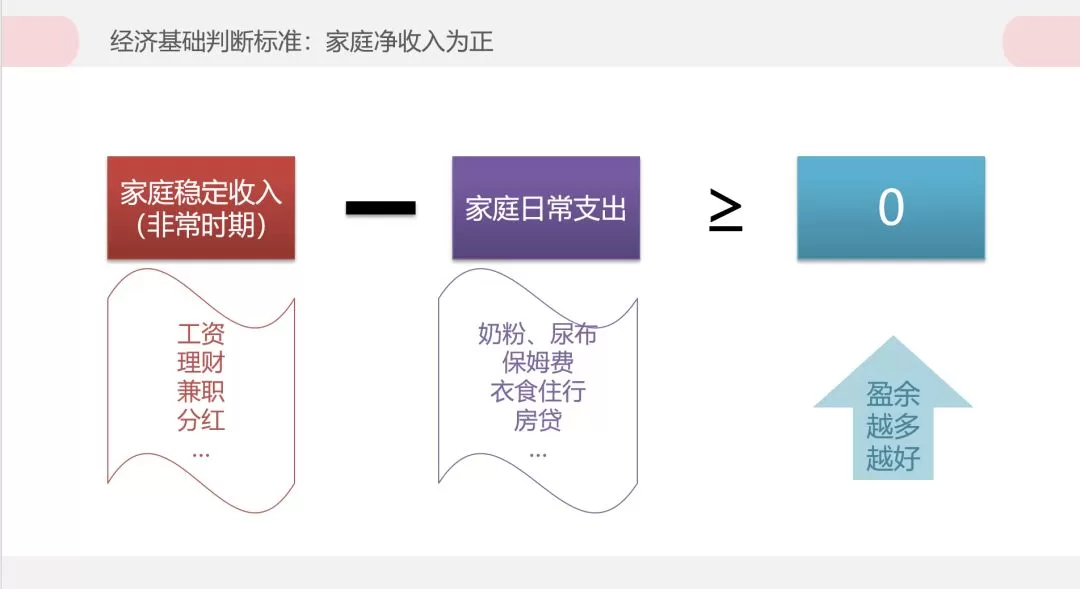

“难”的根源,绝非简单的“年龄歧视”四个字可以概括。它是一场结构性错配的集中爆发。首先,是成本与精力的错配。企业,尤其是利润空间被挤压的中小企业,天然倾向于选择成本更低、精力更旺盛、更能接受“996”模式的年轻人。而35岁以上的求职者,往往背负着家庭、房贷等现实压力,对薪资有更高要求,也难以像年轻人一样无条件地投入无限加班。其次,是技能迭代的错配。许多人在职业生涯的前十年,处于一种“被动成长”状态,公司给什么任务就做什么,缺乏主动构建核心壁垒的意识。当行业技术、商业模式发生颠覆性变革时,他们过往的经验迅速贬值,而新的技能体系又未能建立,于是陷入了“高不成低不就”的尴尬境地。最后,也是最致命的,是职业叙事的错配。很多人的职业路径是一团迷雾,走一步看一步,从未认真思考过“我是谁”、“我的核心竞争力是什么”、“我要到哪里去”这三个终极问题。到了35岁,这本应是一个经验、人脉和判断力达到巅峰的黄金时期,却因为缺乏清晰的职业主线,导致简历看起来像一份零工清单,无法向面试官讲述一个有说服力的、关于“成长”和“价值”的故事。这,才是“35岁找工作太难了”这句抱怨背后,最真实的逻辑困境。

因此,破局的第一步,必须从心态上完成一次彻底的“范式转移”:停止将自己定位为一个被动等待挑选的“求职者”,开始把自己看作一家独立运营的“一人公司”。你的目标不是找到一份工作,而是与另一家“公司”达成一次价值互换的“商业合作”。在这个视角下,你不再是一个被年龄定义的个体,而是一个拥有独特资产组合的实体。你的资产是什么?是过去十年、十五年积累的行业洞察、是处理复杂项目的项目经验、是面对突发危机的冷静判断力,是历经考验的人脉网络,甚至是带领团队、解决冲突的领导力。这些,是25岁的年轻人无论如何也无法在短期内复制的。迷茫,恰恰是因为你只看到了自己“年龄”这个负债,却盘点不清自己真正的资产。 你需要做的,是拿出一张白纸,像撰写商业计划书一样,逐一列出你的核心产品(技能)、无形资产(经验、声誉)、目标市场(哪些行业/公司需要你)以及你的独特销售主张(USP)。当你完成这份“个人商业计划书”,你会发现,你的价值远比招聘网站上的一个年龄数字要丰富和深刻得多。

心态归位后,就需要一套系统的“35岁后的职业规划”来落地执行,这便是“大龄求职者如何突围”的核心战术。第一步,是深度自我盘点与赛道重构。忘记你过去的职位头衔,问自己三个问题:我做什么事情时,会忘记时间?我解决什么问题时,最有成就感?别人最愿意为我的哪项能力付费?这三个问题的交集,很可能就是你真正的热情和天赋所在。基于这个交集,去研究当前市场的需求,寻找经验价值被高估的“蓝海”赛道。比如,与其和年轻人拼编程速度,不如转向需要深厚业务理解力的“解决方案架构师”;与其做基础的执行岗,不如瞄准需要资源整合与风险把控的“项目管理”或“客户成功”岗位。第二步,是知识的精准“再投资”。学习不能再是“蜻蜓点水”,而必须是基于你新赛道的“T型”精进。在“T”的纵向,深挖一两个能让你安身立命的硬核技能,做到领域前20%;在“T”的横向,广泛涉猎营销、财务、管理等相关知识,构建你的复合能力结构。这种投资,是为了让你的经验能嫁接在新的技能树上,开出更有价值的花。第三步,是人脉网络的价值激活。35岁的人脉,不应再是“求帮忙”的低端社交,而应是“价值交换”的精英链接。主动去链接你敬佩的前辈或同行,不要一上来就问“有没有工作机会”,而是分享你对行业的独特见解,或者为对方提供你力所能及的帮助。当你持续向外输出价值,机会自然会流向你。这便是从“找工作”到“吸引机会”的升维。

在具体的求职执行层面,同样需要告别学生思维。你的简历,不应该是一份岗位职责的罗列,而应是一份“价值成就清单”。用“通过XX方法,将XX指标提升了XX%”的量化语言,替代“负责XX工作”的模糊描述。每一行字,都在讲述你如何为上一家公司创造价值,并暗示你能为新公司带来什么。面试,更是一场关于“个人品牌”的深度沟通。当面试官抛出“你如何看待你的年龄”这类问题时,千万不要被动防守。你可以微笑着坦诚:“正因为我有35年的阅历,我才能在项目启动时就预见到您可能担心的三个风险;正因为我经历过完整的商业周期,我才明白一个看似不起眼的细节对长期客户关系的影响;也正因为我组建了家庭,我才更懂得责任与承诺的分量,这会让我以更稳定的心态来面对工作中的挑战。”将每一次关于年龄的质疑,都转化为一次展示你成熟、稳重、远见的个人秀。这需要的不是技巧,而是发自内心的自信。

最终,我们或许需要重新定义“合适的工作”本身。对于35岁的职场人而言,一份“合适”的工作,可能不再是光鲜的大厂Title,也不是令人艳羡的短期高薪。它更应该是一种能让你持续创造价值、并从中获得尊严与内心平静的状态。这种状态,可能存在于一家看重经验沉淀的“小而美”公司,可能存在于一个能让你将过往经验产品化的自由职业,也可能存在于你自己亲手开创的一份小事业。走出“中年职场危机”的出路,并不只有挤上传统职场这座独木桥。当你完成了从“求职者”到“价值创造者”的身份转变,你会发现,天地远比想象中开阔。迷茫不是终点,它只是一个信号,提醒你是时候停下来,为自己的人生下半场,画一张全新的、真正由你主宰的蓝图了。这趟旅程的起点,不在于下一份工作机会何时出现,而在于你从这一刻起,选择成为那个手握画笔的人。