大学老师副业多吗?副教授工资编制五险一金,期末捞人努力吗?

大学副教授的工资待遇与编制福利提供了稳定基础,但其真实收入构成远不止于此。本文深入探讨高校教师多元化的收入来源,剖析大学老师副业的现实图景与政策边界。同时,从教学责任与学术诚信角度,理性审视大学老师期末挂科率背后的复杂动因,揭示“捞人”现象的深层逻辑,展现这一职业在理想与现实间的权衡与坚守。

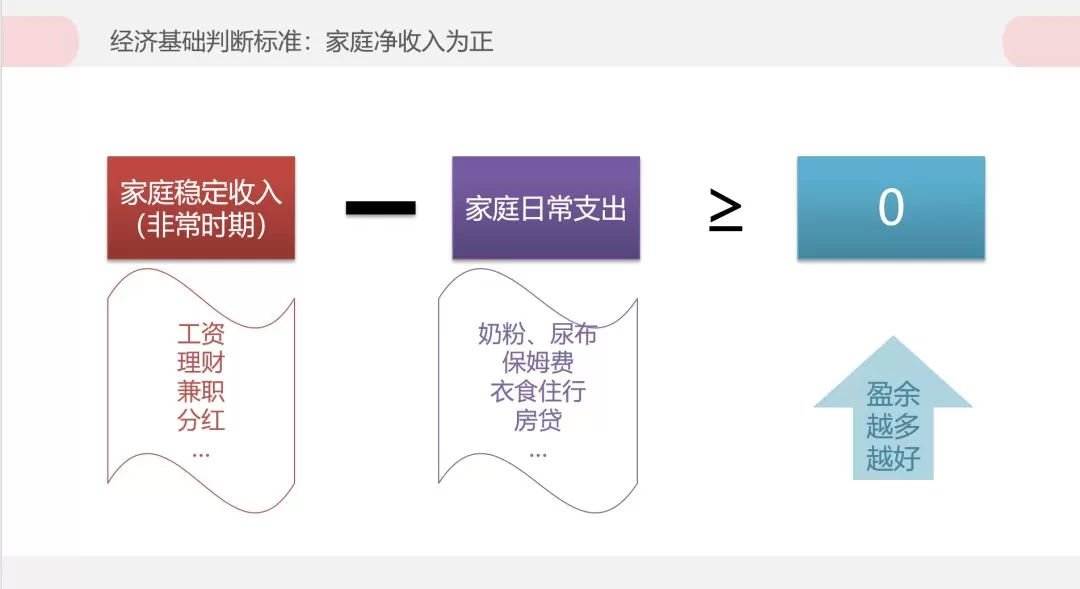

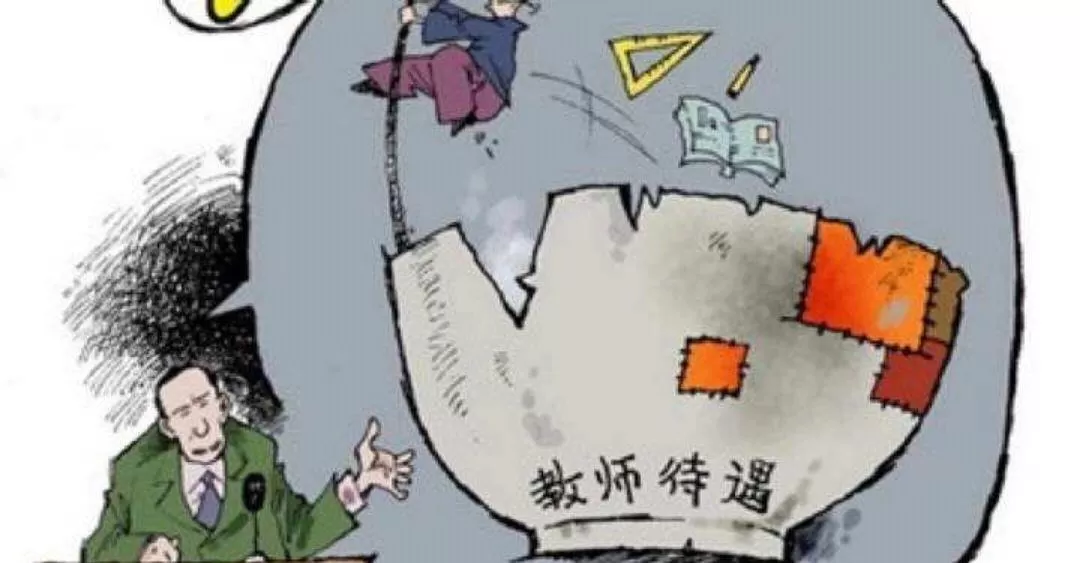

大学副教授的工资待遇,长期以来被视为一种社会地位的象征和安稳生活的保障。然而,当人们谈论这份职业时,往往只看到“编制”和“五险一金”所带来的安稳,却忽略了其背后复杂而现实的收入结构与生存状态。一份典型的大学副教授工资条,由基本工资、岗位津贴、绩效工资和各类补贴构成,数字看起来体面,但在一线城市高昂的生活成本面前,这份收入仅能维持一个相对体面但绝不宽松的中产生活。这也就引出了一个更为现实的问题:高校教师的真实生活究竟如何?他们的收入来源是否如想象中那般单一?答案显然是否定的,而这背后,牵扯出的是整个学术生态与个体价值实现的深刻博弈。

副业,并非洪水猛兽,而是知识价值的延伸

对于“大学老师副业多吗”这一疑问,答案在不同学科、不同院校、不同个体之间存在巨大差异。一个基本共识是,在遵守学校规定和不影响本职工作的前提下,适度的“副业”已成为许多高校教师补充收入、实现知识转化的重要途径。这并非普遍存在的“走穴”或“不务正业”,而是专业能力在社会层面的自然溢出。例如,工科、计算机、设计等应用型学科的教授,他们的知识和技能在市场中具有极高的变现价值。承接企业的横向课题、提供技术咨询、担任企业技术顾问,这不仅是增加收入的方式,更是将科研成果转化为生产力的直接通道,与国家倡导的“产学研”结合方向高度一致。这类副业的收入,有时甚至远超其在校的固定工资,成为他们收入构成中的“大头”。对于人文社科领域的教师而言,副业形式则更为多样化。他们或许会通过撰写畅销书籍、开设付费知识讲座、参与文化项目评审、为媒体提供专栏稿件等方式,将深厚学识转化为社会影响力与经济回报。法学院的教授可能兼任仲裁员或提供法律咨询,商学院的教师可能为企业做高管培训。这些活动,本质上是其学术生命的另一种延伸,是知识资本在更广阔市场中的价值确认。当然,这其中有明确的红线,利用学校资源谋取私利、或因副业严重影响教学科研工作是严格禁止的。因此,我们看到的大学老师副业,更多是一种在政策框架内的、带有浓厚专业色彩的“价值再创造”。

“捞人”的背后:教学责任、人情压力与学术诚信的微妙平衡

相较于副业的半公开性,“期末捞人”则是一个更为隐蔽且敏感的话题。这个略带江湖气的词汇,直指大学教育评价体系的核心——成绩评定。大学老师期末挂科率,表面上看是一个简单的教学结果数据,但其背后却交织着教学责任、人情世故、学术诚信乃至行政压力等多重因素。首先,从教学责任的角度看,一位负责任的老师,其目标并非追求高挂科率来彰显自己的“严苛”,而是通过有效的教学和合理的考核,确保学生真正掌握知识。如果一门课程大部分学生都无法通过,教师在反思教学设计、授课方式和考核难度时,通常会面临巨大的压力。这种压力并非来自学生,而是来自教学管理部门,高挂科率往往被视为“教学事故”的前兆,需要撰写详细的报告来解释原因。这种“反向激励”使得许多老师在出卷、阅卷时,会本能地考虑学生的整体水平,设定一个相对合理的难度区间,避免出现大面积不及格的“惨状”。其次,人情压力无处不在。在中国这个人情社会,大学并非真空地带。一个学生挂科,可能意味着失去奖学金、保研资格、甚至影响毕业和就业。面对学生的苦苦哀求、辅导员的“说情”、甚至家长的“关照”,教师并非铁石心肠。所谓的“捞人”,很多时候并非无原则地“放水”,而是在评分的模糊地带,给予学生一些“弹性空间”。比如,平时分占比的微调、对主观题答案的宽容解读、或者在总评58、59分的情况下,基于学生一学期的整体表现,酌情提到及格线。这更像是一种“人性化”的纠偏,而非对学术标准的践踏。然而,这种平衡极其微妙,一旦越过底线,便是对学术诚信的严重伤害。真正优秀的教师,懂得在坚持原则与体现关怀之间找到那个黄金分割点,既维护了知识的尊严,也给了学生改过自新的机会。

编制的“光环”与“枷锁”:稳定与发展的双重变奏

高校教师编制福利,无疑是吸引众多博士挤破头也要进入高校的核心要素。它意味着一份稳定的劳动关系、完善的医疗保障、退休后的安心以及在社会体系中受人尊敬的身份。这种“编制内”的身份,为教师们提供了抵御市场风险的坚实后盾,让他们可以相对从容地从事周期长、见效慢的学术研究,不必像企业员工一样为短期KPI所困。然而,这层光环之下,同样也附着着一层“枷锁”。编制带来的稳定性,在某种程度上也削弱了职业的流动性。一旦进入某个体系,想要跨地区、跨学校流动,成本极高。更重要的是,编制内的评价体系,往往与“非升即走”的考核、繁重的科研指标、复杂的行政事务紧密相连。青年教师,即便有编制,也面临着发表足够数量和质量的论文、申请到国家级课题的巨大压力,这些“硬指标”直接关系到他们的职称晋升和长远发展。因此,编制既是避风港,也是竞技场。它保证了下限,却也设定了通往更高处必须跨越的层层关卡。在这种环境下,部分教师寻求副业,也带有一种“风险对冲”的意味——在体制内追求学术理想的同时,在体制外开辟一片能够实现自我价值和增加经济收益的自留地,以此来对冲科研压力、晋升焦虑带来的不确定性。

超越金钱:高校教师收入的隐性资本

讨论高校教师收入来源,如果仅仅聚焦于看得见的钞票,那无疑是片面而短视的。大学教师这一职业,其最大的财富之一,在于无形的“隐性资本”。首先是学术声誉。一位在领域内享有盛誉的学者,其带来的“软实力”是无穷的。这种声誉可以转化为更优质的生源、更强大的科研团队、更容易申请到重大课题的机会,以及在各类学术评审中的话语权。这种影响力,虽不直接体现在工资条上,却是其职业生涯最宝贵的资产。其次是社会网络。大学教师通过学术会议、项目合作、校企联系等途径,构建起一个跨越学术界、产业界和政界的高端人脉网络。这个网络不仅是获取信息和资源的渠道,更蕴含着巨大的潜在价值。最后是时间自主性。相较于“996”的职场,大学教师在安排工作时间上拥有更大的自由度。尽管备课、科研、指导学生同样耗时耗力,但那种可以自主支配时间、进行深度思考的状态,本身就是一种无形的福利。这种自由,使得他们有余力去发展个人兴趣、进行跨界探索,从而丰富生命的维度,这绝非金钱所能衡量。

讲台内外的真实图景

最终,当我们审视大学副教授的工资、副业与期末“捞人”现象时,看到的不是一个非黑即白的简单故事,而是一幅充满矛盾、张力和人性温度的复杂画卷。讲台之上,他们是知识的传播者、学术的探索者,肩负着教书育人的神圣使命,被社会寄予厚望。讲台之下,他们同样是在现实世界中,为体面生活与职业理想而奔波的个体。他们会为了几两碎银而计算收支,会在人情与规则之间辗转权衡,会在职业发展的压力下感到焦虑。理解了这一点,我们才能更客观、更深刻地看待这一群体。他们所做的一切,无论是严谨治学,还是适度“走穴”,无论是严格把关,还是“网开一面”,都是在特定的制度环境与文化土壤下,一个理性人所做出的最优选择。象牙塔并非与世隔绝的仙境,它同样遵循着现实世界的运行逻辑,只不过这里的“货币”,除了金钱,还有知识、声望与理想。