学生证兼职能用假证吗?优惠票一年能用几次?兼职要签合同吗?

深入探讨学生证兼职使用假证的严重法律后果,详解学生优惠票在不同场景下的年度使用次数与规则,剖析大学生兼职签订劳动合同或劳务协议的必要性及关键条款。本文旨在为在校学生提供一份全面的权益保障指南,从证件合规、票务福利到兼职法律防护,助您安全、合法地度过大学生活,充分享受学生身份带来的便利与机遇。

在大学校园里,学生证不仅仅是一张身份的证明,它更像一把开启多重福利与机遇的钥匙。然而,当这把钥匙被意图挪作他用,尤其是在寻求兼职机会时,一些模糊不清的认知和看似“走捷径”的想法便可能将学生引入法律与信用的雷区。我们必须清醒地认识到,关于学生证在兼职中的使用、优惠票的规则以及兼职合同的签订,每一个环节都蕴含着需要严肃对待的细节,远非“能或不能”的简单判断。使用伪造的学生证进行兼职,绝不是一个小聪明,而是一个可能触及刑法红线的危险行为。根据我国《刑法》第二百八十条规定,伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章、印章的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。学生证虽由学校发放,但其属于国家承认的有效证件,具有社会公信力。伪造学生证,本质上就是伪造国家机关证件行为,一旦被查实,面临的不仅是用人单位的解雇和信誉扫地,更有可能留下伴随终身的犯罪记录,对未来的升学、就业乃至生活造成毁灭性打击。用人单位在核验身份时发现假证,有权立即解除劳动关系并追究其欺诈行为带来的损失,而学生本人则可能因小失大,付出沉重的代价。

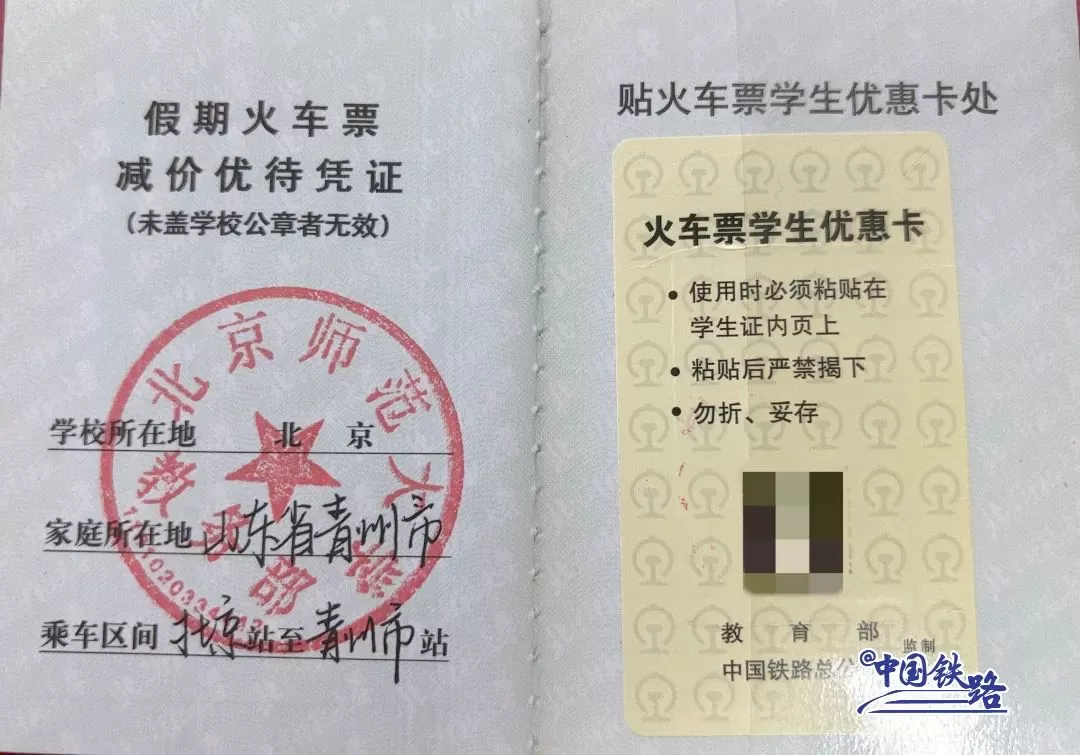

转向学生身份带来的另一项普遍福利——优惠票,其使用规则则呈现出多样性与特定性。许多学生关心“一年到底能用几次”,这个问题其实没有一个全国统一的答案。优惠票的使用频率完全取决于提供优惠的机构或平台的具体政策。以最常见的火车票为例,学生优惠票的使用与“家庭居住地”和“学校所在地”之间的往返挂钩,每年有固定的四次优惠区间,可分别购买寒暑假期间的往返票,且需要贴有“学生火车票优惠卡”并完成资质绑定。这意味着它的使用是场景受限且次数明确的。而对于电影院、博物馆、主题公园等商业或文娱场所,学生优惠通常不以“年”为单位计算次数,而是以“次”为单位,即每次购票时出示有效学生证即可享受折扣,理论上只要学生证在有效期内,并且该场所持续提供学生优惠,就可以无限次使用。这里的关键在于“有效”二字,即学生证必须盖有本学期的注册章。部分学生毕业后仍企图使用旧学生证“薅羊毛”,这同样属于欺诈行为,一旦被发现,轻则被要求补全价票、拉入黑名单,重则可能影响个人征信。因此,理解并遵守各类优惠票务的规则,是维护学生身份信誉的基本要求。

当大学生将目光投向校外兼职时,一个无法回避的核心问题便是:“需要签合同吗?”答案是:非常有必要,无论形式如何,一份书面约定是保障自身权益的第一道防线。根据《关于贯彻执行<中华人民共和国劳动法>若干问题的意见》,在校生利用业余时间勤工助学,不视为就业,未建立劳动关系,可以不签订劳动合同。但这并不意味着兼职关系完全不受法律约束。在这种情况下,学生与雇主之间建立的通常是“劳务关系”,受《民法典》调整。一份详尽的《劳务协议》或《兼职合同》至关重要。它应明确以下核心条款:工作内容与地点、工作时间与报酬标准、支付方式与周期、双方的权利与义务、协议的解除条件以及违约责任。例如,协议中应写明是每小时15元还是每月3000元,工资是日结、周结还是月结,通过银行转账还是现金支付。这些细节在口头约定中极易产生纠纷,而白纸黑字的协议则是最有力的证据。很多学生碍于情面或觉得流程繁琐而忽略签约,一旦遭遇拖欠工资、无理解雇或工作伤害等情况,往往会陷入维权无门的窘境。因此,主动要求签订书面协议,不是不信任,而是对双方负责的专业表现。

更深层次地看,这三个看似独立的问题,实际上共同指向了一个核心议题:在走向社会的过程中,大学生应如何树立正确的规则意识与权益观念。学生证的正确使用,是对身份诚信的坚守;优惠票的合规购买,是对社会契约精神的尊重;兼职合同的审慎签订,是对自我权利的积极维护。这三者共同构成了大学生社会实践的“法治启蒙课”。在寻求兼职机会时,应通过学校就业指导中心、正规招聘平台等可靠渠道,警惕那些无需身份核验、薪酬异常诱人的“高薪”陷阱,这些往往是风险的温床。对于雇主提出的任何不合规要求,比如“学生证先押在这里”、“工资干满一个月再发”等,都要敢于质疑并拒绝。同时,学校也应加强对学生兼职的法律指导和安全教育,开设相关讲座,提供法律咨询援助,帮助学生识别风险,懂得如何留存证据(如工作记录、聊天截图、工资条等),在权益受损时知道向劳动监察部门、法院或学校求助。

最后,我们必须正视一个现实:学生身份是暂时的,但诚信与法治观念的烙印是长久的。每一次对规则的漠视,都可能在未来的人生道路上埋下隐患。使用假证谋取兼职,看似解决了一时的身份障碍,实则透支了未来的信用额度;对优惠票规则的无知或滥用,看似占了小便宜,实则损害了学生群体的整体形象;对兼职合同的轻视,看似简化了流程,实则放弃了法律赋予的武器。真正明智的选择,是主动学习、了解并运用规则,让规则成为保护自己的盾牌,而非束缚自己的枷锁。从妥善保管并按规定使用学生证,到认真阅读每一份票务须知,再到仔细审阅并签订兼职协议,这些看似微小的行动,正是构建个人信用体系、培养社会责任感的基石。当大学生能够以成熟、理性的心态面对这些现实问题时,他们不仅保障了自身的安全与利益,更是在为未来顺利融入社会、成为一名合格的公民打下坚实的基础。这趟关于证件、票务与合同的探索之旅,最终通向的,是一个更加清晰、安全且充满无限可能的未来。