戴丽琴兼职在家到底做什么,自动束缚衣故事是真的吗?

本文深入探讨“戴丽琴兼职在家做什么”以及“自动束缚衣故事是真的吗”这两个核心问题。我们将从网络兼职的普遍陷阱、网络都市传说的传播机制、以及特定小众产品背后的心理动因等多个维度,剖析这一网络热点事件,帮助读者建立理性的信息甄别能力,看清故事背后的真相,避免陷入信息茧房与认知误区。

关于“戴丽琴兼职在家到底做什么”以及“自动束缚衣故事”的讨论,在特定网络社群中持续发酵,成为一桩数字时代的罗生门。这个故事充满了猎奇的元素与未知的诱惑,精准地触碰到了公众对于“居家兼职”这一既普遍又充满变数的话题的敏感神经。当我们试图追溯“戴丽琴”的踪迹,探寻“自动束缚衣”的真相时,我们实际上是在进行一次对网络信息生态、人性欲望以及现代都市传说生成机制的深度解剖。这个故事,无论其真实性如何,都已成为一个绝佳的文化样本,值得我们进行严肃且细致的审视。

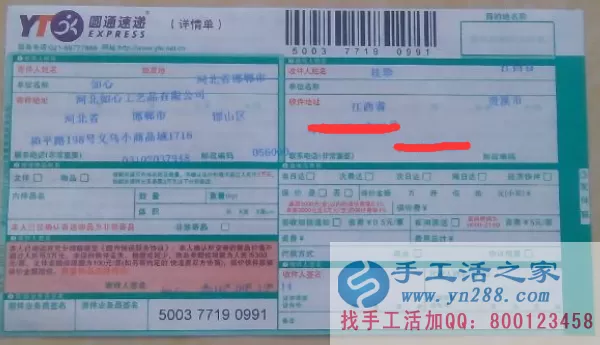

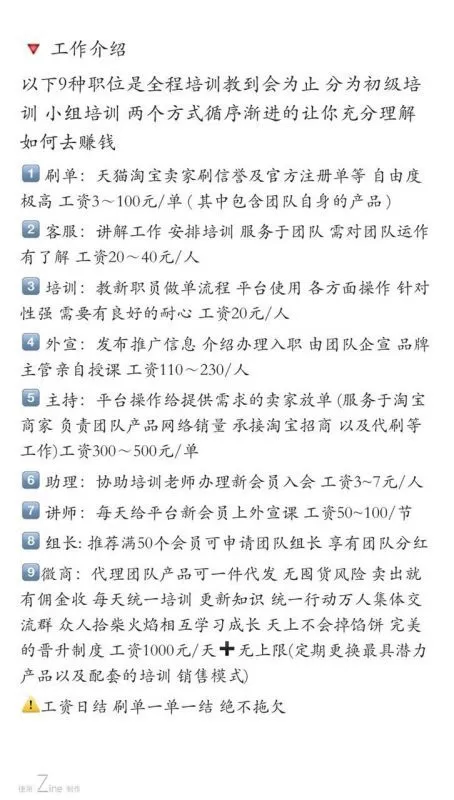

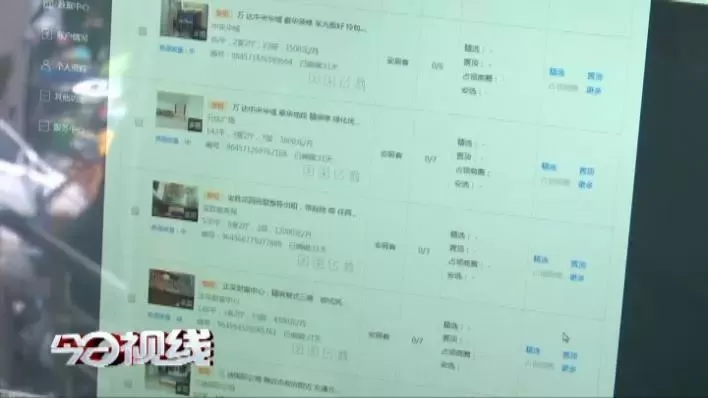

要理解“戴丽琴兼职在家做什么”,首先必须剥离故事的戏剧性外衣,直面其内核——“居家兼职”这一社会现象本身的双面性。一方面,互联网的发展催生了大量灵活的就业机会,为许多人提供了摆脱传统办公模式束缚、实现个人价值与经济独立的可能。从内容创作、在线教育到电商运营、远程编程,合法且充满机遇的居家岗位比比皆是。然而,另一方面,这片自由的土壤也滋生了大量的陷阱与骗局。“戴丽琴”的故事,恰恰利用了人们对于“轻松、高薪、神秘”的兼职工作的幻想。这类骗局的共同点在于,它们往往承诺远超市场平均水平的回报,却对工作内容语焉不详,或用一套看似高深、实则空洞的话术来包装。故事中的“自动束缚衣”便扮演了这样一个角色,它是一个充满神秘感的符号,暗示着某种特殊、高利润、且不为外人道的“业务”。这正是诈骗者或谣言制造者的高明之处:他们不直接推销产品,而是推销一个“概念”,一个能瞬间勾起目标群体好奇与贪欲的诱饵。因此,探究“戴丽琴”的兼职,本质上是在探究我们如何在机遇与风险并存的网络环境中,保持清醒的判断力,识别那些披着华丽外衣的陷阱。

接下来,我们必须直面那个最引人注目也最令人不安的核心元素:“自动束缚衣故事是真的吗?”从常理和现有可考证的信息来看,这个故事具备网络都市传说的所有典型特征。首先,它缺乏可验证的信源。故事的传播往往依赖“我朋友的朋友说”、“某个论坛的匿名帖子”等模糊的路径,无法追溯到最初的、可靠的当事人。其次,它的细节模糊且易于变形。“自动束缚衣”到底是什么?是某种用于特殊癖好的情趣用品,还是某种高科技的安防设备,抑或完全是杜撰出来的名词?正是这种模糊性,为故事的二次创作和传播提供了广阔空间,每个人都可以根据自己的想象去填补空白。再次,故事的传播带有强烈的情感驱动。它混合了恐惧、好奇、窥私欲和一丝道德评判的快感,这种强烈的情感共鸣使其具备了病毒式传播的潜力。我们可以将其与历史上的“裂口女”、“厕所里的花子”等都市传说进行类比,它们都是在特定社会文化背景下,利用人们的集体焦虑和想象,构建出的一个符号化叙事。“自动束缚衣”就是当下这个时代的“裂口女”,它反映了人们在虚拟社会中对于失控、异化和未知危险的深层恐惧。因此,与其纠结于其物理层面的“真假”,不如将其视为一种社会心理现象的真实投射。

那么,为什么这样一个看似荒诞的故事能够获得如此大的关注?这背后涉及到“自动束缚衣”这一符号所激发的深层心理动因。“束缚”与“自动”本身就是一对充满张力的矛盾组合。“束缚”关联着控制、限制、无力感,而“自动”则代表着科技、效率、甚至某种非人性的精准。这种组合精准地戳中了现代人的某种精神困境:我们渴望被规则、被程序、被某种高效的力量所“束缚”,从而免于自由选择带来的焦虑和责任;但同时,我们又恐惧这种“束缚”会最终吞噬我们的自主性和人性。从这个角度看,“戴丽琴”的故事不再是一个简单的诈骗或猎奇事件,而是一个关于现代人生存状态的寓言。她在家中进行着一项神秘的“兼职”,被一件“自动”的“束缚衣”所控制,这难道不正是无数被困在格子间、算法系统和无尽KPI中的现代人的写照吗?我们看似自由地选择工作,却又被工作本身牢牢束缚;我们享受着科技带来的便利,却又时刻担忧被科技所反噬。这个故事以一种极端和扭曲的方式,放大了这种普遍存在的矛盾心态,让人们在震惊之余,感受到一丝不易察觉的、关于自身处境的共鸣。

面对此类网络信息,如何建立起一道有效的心理防火墙,是我们每个人都需要学习的课题。辨别网络都市传说,需要一套系统的思维方法。第一步是溯源求证。任何一个有影响力的网络事件,如果找不到权威媒体或可靠信源的交叉验证,其真实性就大打折扣。对于“戴丽琴”这种主要在匿名社区流传的故事,更要保持高度警惕。第二步是审视动机。思考这个故事的传播者、受益者是谁?是为了警示大众,还是为了吸引流量、贩卖焦虑,甚至直接为某个骗局引流?一个故事的传播路径背后,往往隐藏着明确的利益链条。第三步是逻辑检验。故事中的情节是否符合基本的生活常识和逻辑?“自动束缚衣”所描述的功能,在现有科技水平和商业逻辑下,其实现成本、市场需求和商业模式是否成立?很多时候,稍微用理性思维推敲一下,就会发现其中的荒谬之处。第四步是情绪隔离。当你感到强烈的情绪冲击时,无论是恐惧、愤怒还是狂喜,都要提醒自己,这可能是信息设计者刻意引导的结果。暂时从情绪中抽离,以一个旁观者的角度冷静分析,能够有效避免被信息洪流裹挟。最终,培养这种批判性思维能力,不仅是避免被“戴丽琴”这类故事所迷惑的关键,更是在信息爆炸时代保护自己精神独立与心智成熟的根本途径。

“戴丽琴”的故事就像一面棱镜,折射出我们这个时代的光谱——对自由的渴望与对异化的恐惧,对财富的追逐与对风险的警惕,对真相的探求与对奇闻的沉溺。我们或许永远无法得知,是否真的存在一个叫戴丽琴的女人,她是否真的在家中接触过所谓的“自动束缚衣”。但这已经不重要了。重要的是,这个故事作为一个公共议题,促使我们去思考那些平日里被忽略的问题:我们与工作的关系是怎样的?我们如何与日益强大的科技共处?我们又该如何在一个充满噪音的数字世界里,安放自己那颗既好奇又脆弱的心?真正的“束缚”,或许并非来自一件虚构的衣裳,而是源于我们放弃思考、轻易被信息洪流裹挟的惯性。而真正的“自由”,则始于我们敢于对每一个耸人听闻的故事,投去一个审慎而理性的目光。