何秋事兼职是真的吗,晴天雨歌词和音乐节视频靠谱吗?

围绕“何秋事兼职是真的吗”这一核心疑问,深入探讨其关联的“晴天雨歌词”与“音乐节视频”的真实性问题。本文旨在剖析何秋事兼职事件真实性背后的网络现象,提供鉴别网络音乐节视频与歌词版权的实用方法,并结合虚拟人设与粉丝经济的趋势,教授读者在数字时代如何有效辨别信息真伪,警惕网络兼职骗局,提升媒介素养。

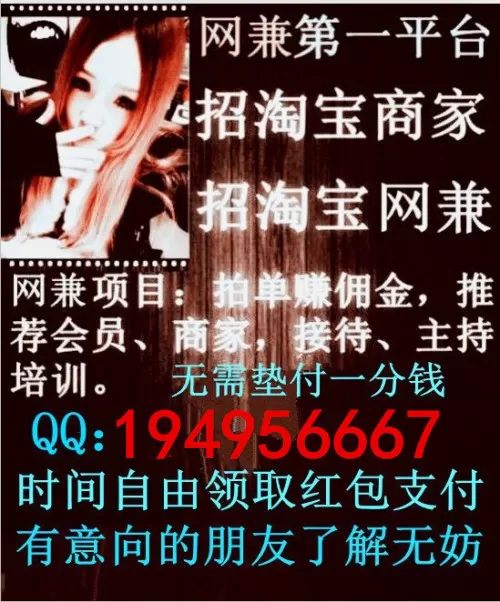

首先,对“何秋事兼职事件真实性”的探究,触及了网络兼职骗局的典型特征。任何打着“轻松高薪”、“门槛极低”旗号的兼职信息,都应触发我们的警惕。这类骗局往往利用了人们急于求成或寻求灵活收入的心理,其运作模式通常包含几个关键环节:一是塑造一个极具吸引力但模糊的身份或项目,如“何秋事”这样略带文艺色彩的名字,本身就具有迷惑性;二是通过一些看似“专业”的内容,如原创歌词或精美的音乐节视频,来增加其信誉背书,让受害者误以为这是一个有文化底蕴、真实存在的团队或个人;三是在实际接触中,要求缴纳各种名目的费用,如保证金、培训费、材料费等,或者诱导用户进行高风险的网络操作。因此,辨别其真伪的第一步,就是穿透这些文化符号的包装,直视其商业逻辑的本质。一个真正正规的兼职机会,其流程必然是透明且符合商业常识的,绝不会在劳动者尚未创造价值前就要求其付出金钱成本。

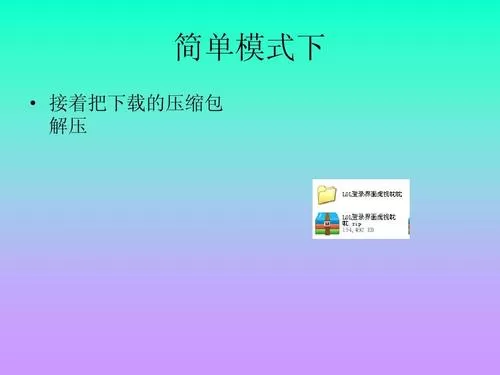

接下来,我们来审视“晴天雨歌词”与“音乐节视频”这两个关键的文化符号。它们的存在,一方面可能是为了构建“何秋事”这一人设的艺术形象,另一方面也可能是信息真伪鉴别的突破口。对于“晴天雨歌词何秋事版权”问题,一个理性的分析路径是:检查该歌词是否在各大音乐平台、版权登记机构或社交媒体上有明确且持续的署名发布记录。如果一个作品的来源是零散的、无法追溯的,仅在某些小众社群或通过非官方渠道流传,其版权归属就存疑。同理,对于“网络音乐节视频鉴别方法”,我们可以运用更技术性的手段。例如,通过视频关键帧进行反向图像搜索,查看这些画面是否盗取自其他公开的音乐节现场或影视作品;仔细观察视频中的水印、logo、观众反应、舞台设计等细节,判断其是否与某个已知的、真实发生的事件相吻合。数字内容的复制与篡改成本极低,但原始信息的蛛丝马迹往往难以完全抹除。 这需要我们具备一定的侦查精神和信息检索能力。

将视野拉远,“何秋事”现象是当下“虚拟人设与粉丝经济”浪潮中的一个缩影。在这个时代,一个“人”的魅力不再完全依赖于其物理实体的存在,而更多是通过持续输出的内容、精心维护的叙事风格与粉丝群体建立的情感连接。无论是真实存在的个体通过美化包装而成的“人设”,还是完全虚构的“虚拟偶像”,其核心都在于构建一种可信赖、可共情的形象。当这种形象建立起来后,其背后的商业价值便得以释放,可以引导消费、推广品牌,甚至在本文讨论的场景中,推广所谓的“兼职机会”。粉丝经济的强大之处在于,它将部分受众从理性的信息消费者,转变为感性的身份认同者。一旦粉丝对“何秋事”的文艺形象产生认同和情感投射,他们对于“兼职”真实性的判断力就可能被削弱。理解这一点,有助于我们更深刻地认识到,辨别网络信息的真伪,不仅是技术问题,更是心理层面的博弈。

那么,身处这样一个复杂环境,普通用户应如何掌握“数字时代信息真伪辨别”的核心技能?这需要我们从被动接受者转变为主动核查者。第一,建立“溯源意识”。任何信息,尤其是那些试图影响你的决策(如金钱、时间投入)的信息,都要追问其第一来源是什么?是谁发布的?在哪里发布的?第二,善用交叉验证。不要只依赖单一信息渠道,对于“何秋事”的疑问,应在多个平台、使用不同关键词进行搜索,看看是否有独立、可靠的第三方信源可以佐证。第三,培养批判性思维。主动思考“谁在从这条信息中获益?”“这个叙事是否存在逻辑漏洞?”。例如,一个声称能写出动人歌词、举办盛大音乐节的“成功人士”,为何需要通过网络招聘大量底薪兼职?这本身就存在逻辑上的矛盾。最后,也是最重要的,是保持一种健康的怀疑精神,不轻易被美好的故事或诱人的承诺冲昏头脑。

对“何秋事”的探寻,最终可能没有一个非黑即白的答案,它或许是一个骗局,或许是一场夭折的营销,也可能是一场网络亚文化的集体创作。然而,这个过程本身极具价值。它像一面棱镜,折射出我们这个时代关于信任、身份与真相的种种困境与可能性。每一次我们为了验证一个名字、一首歌、一个视频的真伪而付出的努力,都是在为自己和他人构建一个更清朗的网络空间。真正的智慧,或许不在于能否最终揭穿“何秋事”的真相,而在于通过这次思维演练,我们内化了一套应对未来无数个“何秋事”的方法论,拥有了在数字迷雾中保持清醒与笃定的能力。