你想知道兼职全活的意思吗?兼职全职属于什么类别,统称叫什么?

深入探讨“兼职全活”的真实内涵,厘清其作为特殊用工现象的本质。系统梳理兼职与全职的核心区别,明确二者在法律上归属于非全日制与全日制用工形式。文章剖析灵活用工与全日制用工的差异,为求职者和企业提供决策参考,助您在多元化的工作模式中做出最适合自己的选择。

“兼职全活”这个说法,在当下的职场交流中并不少见,它带着一种口语化的生动,却也暗含着模糊与争议。要准确理解其意,我们必须跳出字面,深入到用工关系的内核中去。它通常指的并非传统意义上工作量较少的兼职,而是以兼职的名义,承担着近乎全职的工作内容与责任。这种现象的出现,本身就是对传统用工模式边界的一次试探与侵蚀,也引出了我们对兼职、全职及其统称的根本性追问。它们究竟属于什么类别?在法律与实践中如何界定?这背后又反映了怎样的就业趋势与个体困境?

要回答这些问题,首先需要确立一个核心概念:用工形式。这正是兼职与全职,乃至其他所有工作模式的统称与归属类别。在我国,用工形式的划分主要依据《中华人民共和国劳动合同法》,其中最基础、最核心的两大类别是“全日制用工”与“非全日制用工”。我们日常语境中常说的“全职”,在法律术语上对应的就是“全日制用工”;而“兼职”,则主要指向“非全日制用工”。这个法律框架的厘清至关重要,因为它直接决定了劳动者与用人单位之间的权利义务关系,包括工作时间、薪酬支付、社会保险以及合同解除等关键要素。因此,讨论任何工作模式,都不能脱离这一根本性的分类基础。

基于此,我们可以对“全职”与“兼职”进行一番精准的剖析。全日制用工,即全职工作,其法律特征十分明确:劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时(后经国务院修改为每周不超过四十小时);用人单位必须与劳动者订立书面劳动合同,除非是非全日制用工;薪酬支付周期通常为月付;最为关键的是,用人单位有法定义务为劳动者缴纳包括养老、医疗、失业、工伤和生育保险在内的“五险一金”。这种模式的优势在于其稳定性、保障性和长期性,为劳动者提供了坚实的职业安全网,也便于企业进行系统化的人才培养和组织建设。然而,其弊端也同样明显,即灵活性不足,对于企业和个人而言,调整成本都相对较高。

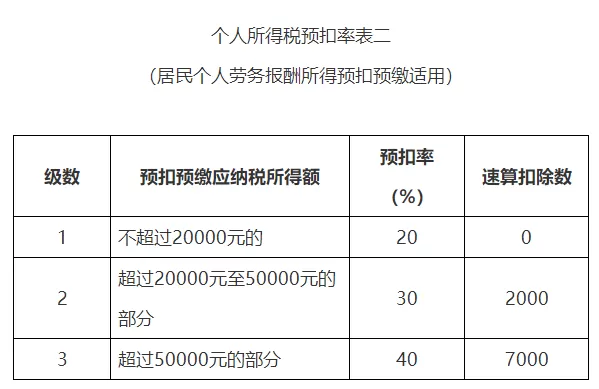

与之相对,非全日制用工,即我们通常理解的兼职,则呈现出截然不同的特征。根据法律定义,它以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时。在合同形式上,它可以订立口头协议,这在法律上同样有效。薪酬结算周期则更为短促,最长不得超过十五日。在社会保险方面,用人单位通常只为其缴纳工伤保险,而非全部“五险”。这种设计的初衷,是为了满足劳动力市场对灵活性的需求,允许个人在不影响主业的情况下,利用碎片化时间增加收入,也为企业应对阶段性、临时性的人力需求提供了便利。但显然,这种模式的保障水平远低于全日制用工,劳动者的职业归属感和安全感也相对较弱。

现在,我们再回头审视“兼职全活”这一现象。它恰恰是游走在上述两种典型用工形式之间的灰色地带。从名义上看,它可能是非全日制用工,企业可能以此规避缴纳“五险一金”的成本;但从实质上看,其工作强度、责任范围以及对劳动者的时间占有,却远超“每日四小时、每周二十四小时”的法律红线,达到了甚至超越了许多全日制岗位的水平。这种“名不副实”的用工安排,对劳动者而言,面临着极大的风险。他们可能拿着时薪看似不错的报酬,但若将总工作时长换算成月薪,并考虑缺乏社保、带薪休假等福利因素,其权益往往是受损的。更深层次的挑战在于,这种模式模糊了工作与生活的边界,容易导致过度劳累,且由于法律关系的界定不清,一旦发生劳动争议,劳动者的维权之路会异常艰难。对于企业而言,短期看似乎是降低了人力成本,但长期看,这种权责利不对等的合作方式难以建立真正的员工忠诚度,也不利于核心团队的形成与稳定,甚至可能埋下法律合规的隐患。

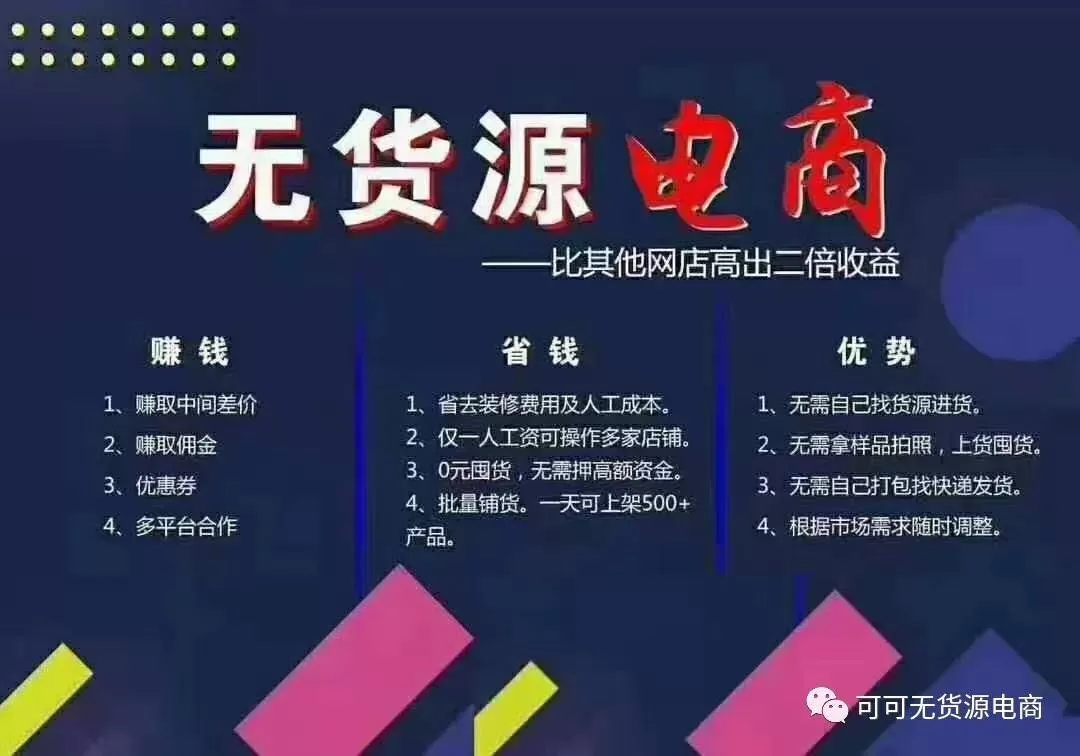

从更宏观的视角看,“兼职全活”的流行,是“灵活用工”浪潮下一个值得警惕的分支。近年来,随着平台经济、零工经济的兴起,传统的“公司+雇员”模式正在被“平台+个人”等多种新型合作关系所补充和挑战。灵活用工本身并非贬义词,它代表了组织方式变革的趋势,能够高效匹配社会资源,为个人提供更多元化的收入渠道和价值实现路径。然而,任何模式的创新都应在法治与契约精神的框架内进行。当“灵活”被滥用为规避责任、压榨成本的借口时,其积极意义便荡然无存。真正的灵活用工,应当是建立在双方平等自愿、权责清晰的基础之上,无论是作为自由职业者、独立承包商还是非全日制员工,其劳动价值都应得到尊重和合法保障。

面对日益多元甚至复杂的工作模式,无论是求职者还是用人单位,都需要具备更强的辨别能力与战略眼光。对于个人而言,在选择工作机会时,不能仅仅被“高时薪”或“自由”等标签所吸引。首要任务是明确合同性质,仔细阅读条款,判断其属于全日制、非全日制还是其他合作关系。对于那种要求“随叫随到”、“承担项目全部责任”却只按小时付费的“兼职全活”岗位,务必保持高度警惕,审慎评估其背后的机会成本与潜在风险。职业生涯是一场长跑,短期的收益不能以牺牲长期保障和职业健康为代价。对于企业而言,构建健康、可持续的用工生态是核心竞争力的体现。在追求效率与成本控制的同时,必须坚守法律底线和商业伦理。滥用“灵活”概念,看似精明,实则透支着企业的信誉与未来。明智的企业会根据业务需求,合理搭配全日制与非全日制用工,甚至探索股权激励、项目合伙等更深度的价值共享模式,以此激发人才的创造力和归属感。

用工形式的演变,是社会经济发展的必然结果。从单一的雇佣制到如今全日制、非全日制、灵活用工、项目制等多种形态并存,我们正在经历一场关于工作的范式转移。理解“兼职全活”是什么意思,认清兼职与全职的法律归属,不仅仅是为了解决一个名词解释的困惑,更是为了在这个充满变数的时代中,找到个人价值与组织需求的最佳结合点。这要求我们穿透现象的迷雾,回归契约的本质,用理性和远见做出每一个关乎职业与发展的决策。